Perché l’Europa? Ascesa e declino del primato europeo tra Otto e Novecento

L’eurocentrismo

La presentazione di questa summer school afferma che in ambito scolastico l’Europa non è mai stata una «questione sensibile», rimanendo lo «”sfondo naturale” e quasi ovvio» di grandi temi come la rivoluzione francese, l’industrializzazione e la colonizzazione. È inutile dire che concordo, ma con due precisazioni.

In primo luogo va tenuto conto del fatto che è naturale per gli studenti stabilire con il mondo esterno un rapporto mentale che li pone al centro della scena. Da qui, come in un sistema di cerchi concentrici, è pure naturale che prendano le mosse dal loro paese e dal loro continente, lasciando sullo sfondo le altre aree del globo. In secondo luogo è ovvio che nella didattica della storia tali visioni debbano essere relativizzate, assumendo un punto di vista globale. Mi chiedo però se ciò non sia reso difficile dal fatto che in Italia la ricerca storica è ancora molto eurocentrica. Ma sarete voi a dirmi se e in che misura pensate che la vostra stessa formazione di docenti possa averne risentito.

Mondo globale, punto di vista globale

Assumere un punto di vista globale è in realtà tanto più necessario perché non da oggi viviamo in un mondo dominato da processi di globalizzazione, prescindendo dai quali è difficile comprendere l’ascesa e il declino del primato europeo.

Preciso che per me tali processi altro non sono che l’insieme dei movimenti internazionali di merci, capitali, persone e informazioni. O se preferite, come l’ha definita Christopher Bayly, la globalizzazione è «un progressivo incremento delle dimensioni di scala dei processi sociali da un livello locale o regionale a un livello mondiale»[1]. Indica dunque una tendenza abbastanza naturale degli esseri umani in ogni tempo e in ogni luogo.

La superiorità europea: mito o realtà?

Anzitutto, però, occorre definire il nostro oggetto. Che cosa sia l’Europa è facile a dirsi: l’estremità occidentale del continente euroasiatico. Meno facile sarebbe definirne i confini orientali, ma parlando di ascesa e declino del primato europeo è chiaro che ci riferiamo all’Europa occidentale.

A spiegare perché la storiografia, e fino a un certo punto non solo quella italiana, è stata a lungo sostanzialmente eurocentrica fu nel 1979 Fernand Braudel, che parlò di una «disuguaglianza storiografica» fra l’Europa e il resto del mondo e l’attribuì al fatto che avendo inventato il mestiere di storico, l’Europa se n’è avvalsa a proprio vantaggio […], mentre la storia della non-Europa è appena agli inizi […]. Finché l’equilibrio delle conoscenze e delle interpretazioni non sarà ristabilito, lo storico esiterà a recidere il nodo gordiano della storia del mondo, ossia la genesi della superiorità europea[2].

Si aggiunga che spesso l’Europa è stata considerata come una sorta di culla della civiltà. Per non citare che un autore molto autorevole, ancora nel 1998 David Landes ha scritto che «negli ultimi mille anni l’Europa (l’Occidente) è stata il principale propulsore di sviluppo e modernità»[3]. Potrei dedicare tutto il mio tempo a confutare tali opinioni adducendone altre non meno autorevoli, dati ecc. Mi limiterò invece a citare il grande filosofo Francis Bacon, per cui alla base della civiltà moderna erano la bussola, la stampa e la polvere da sparo, ricordando però che esse arrivarono in Europa dalla Cina con le carovane dei mercanti arabi che da secoli percorrevano la via della seta.

La duplice rivoluzione

Ciò detto, la presentazione del nostro corso ricorda temi centrali del curriculum scolastico, come la rivoluzione francese e l’industrializzazione, ed è indubbio che il primato europeo nel XIX secolo sia scaturito da quella che Eric Hobsbawm definì come una «duplice rivoluzione», pur trascurando la terza, cioè quella americana del 1776.

Senza nulla togliere a quello che è per certo un momento di svolta di rilievo assoluto nella storia dell’umanità, penso però che per comprenderlo occorre risalire a molto tempo prima. Come scrisse lo stesso Braudel, infatti, ancora nel secolo XVI le regioni popolate del globo apparivano «vicine le une alle altre, circa alla pari o quasi», ma nel Settecento il capitalismo europeo aveva già acquisito una chiara superiorità sul piano economico.

“L’ascesa dell’Occidente” secondo McNeill

Lo sviluppo di un sistema capitalistico è senz’altro un presupposto dell’ascesa dell’Europa, ma un altro deve essere individuato nell’espansione oltremare delle potenze europee, di cui il 1492 può essere considerato come il momento simbolico periodizzante. Non a caso già nel 1963 il padre della world history William McNeill, in un libro dal significativo titolo The Rise of the West scrisse che il «passaggio del testimone» dalla più progredita Cina all’Europa fu dovuto all’esportazione di innovazioni quali la bussola e la polvere da sparo, di cui a differenza dei cinesi gli europei fecero un uso militare ed espansionistico.

La scoperta dell’America, aggiunse McNeill, spostò a occidente il baricentro dei commerci internazionali, inaridendo a poco a poco le vie carovaniere dell’est[4]. In un altro libro del 1982 McNeill sottolineò poi il rilievo dell’interazione verificatasi in Europa tra potere politico e militare, con una tendenza a statalizzare e a burocratizzare gli eserciti destinata a sboccare nel complesso militare-industriale dell’epoca dell’imperialismo[5].

Il “miracolo europeo” di Eric Jones

Analoga l’interpretazione di Eric Jones, che in un libro del 1981 significativamente intitolato Il miracolo europeo sviluppò un’analisi comparata dei quattro grandi sistemi politici euroasiatici tra il XVI e il XVIII secolo: l’impero ottomano, quello indiano dei Moghul, quello cinese dei Qing e il sistema degli Stati europei. Su tali basi egli attribuì il «miracolo» – oltre che alle più stabili condizioni ambientali del vecchio continente – al fatto che in Europa esistessero più Stati.

Per Jones, infatti, il loro assolutismo era minore sia per la loro concorrenza reciproca, sia perché era limitato da strutture interne di tipo feudale. Ne derivarono una propensione al commercio, allo sviluppo e all’innovazione, l’avvento di un’economia di mercato e infine lo sfruttamento delle risorse oltre Atlantico consentito dalle esplorazioni geografiche[6].

La rivoluzione industriale: perché non altrove?

Al momento dell’industrializzazione, in effetti, da tempo le potenze europee dominavano i mari e avevano costruito grandi imperi, come quelli inglese, spagnolo e portoghese nel nuovo continente. Tra le condizioni a cui si dovette se la prima rivoluzione industriale avvenne in Inghilterra, del resto, non a caso tutti gli studi hanno sempre incluso il possesso di un impero e la supremazia navale.

Sta di fatto, però, che fino a una ventina di anni fa al quesito «perché in Inghilterra e non altrove?» si rispondeva adducendo molti altri elementi, ma quell’altrove era costituito solo da altre aree europee. Il resto del mondo compariva appunto solo perché la Gran Bretagna aveva un impero e scambiava manufatti, materie prime e schiavi con l’Asia e con l’America.

L’eurocentrismo della storiografia

Più in generale, nella gran parte dei casi la storia del resto del mondo è stata a lungo valutata per differenza rispetto a quella europea e al modello di sviluppo occidentale, per lo più in termini di arretratezza e di ritardo. Le stesse periodizzazioni usuali nella nostra storiografia – storia antica, medievale, moderna e contemporanea – altro non sono che una «misura della distanza culturale […] tra l’Occidente e il non-Occidente»[7]. La citazione è tratta da un libro del 2000 dello storico indiano Dipesh Chakrabarty intitolato Provincializzare l’Europa ed è inutile dire che per la storia di paesi come il suo nozioni come ad es. quella di Medioevo sono del tutto prive di senso.

Lo Yangzi come il Tamigi?

Da una ventina di anni fa, però, il dispiegarsi dei processi di globalizzazione contemporanei ha sollecitato lo sviluppo di studi su altre aree del pianeta, e in particolare dell’Asia, che sono state messe a confronto senza pregiudizi eurocentrici con il vecchio continente.

Fra questi mi limito per brevità a citare il lavoro di uno storico della cosiddetta California School, Kenneth Pomeranz, da cui sono emerse «sorprendenti similitudini» tra reddito pro capite, produzione manifatturiera, disponibilità di capitali e ampiezza dei mercati delle più avanzate aree europee e asiatiche fino alla metà del Settecento e oltre.

Il confronto più puntuale è stato da lui operato tra l’Inghilterra e una zona ad essa comparabile come il delta del fiume Yangzi in Cina (l’area dell’odierna Shanghai), con il risultato che la domanda «perché l’Inghilterra?» è stata riformulata più o meno in questi termini: perché in altre situazioni paragonabili non vi fu una crescita come quella della rivoluzione industriale inglese? O, se si preferisce, perché l’Inghilterra (e con essa l’Europa) non si comportò come le altre parti del mondo?

La grande divergenza: solo carbone e colonizzazione?

Pomeranz ha risposto attribuendo quella che ha chiamato la «grande divergenza» fra l’Occidente e il resto del mondo al carbon fossile e alla colonizzazione del Nuovo Mondo. Il primo permise all’Inghilterra di superare i limiti ecologici delle economie “organiche”, imboccando uno sviluppo ad alto consumo energetico; la seconda, assieme a un commercio sostenuto dalle armi, le fornì un’enorme riserva delle risorse di cui scarseggiava e uno sbocco per quelle che aveva in eccesso, come la popolazione[8].

È inutile dire che queste tesi sono oggetto di un dibattito acceso e tuttora in corso, su cui non ho il tempo di soffermarmi e al cui interno è stato anche sostenuto che l’ascesa dell’Europa derivò da una «knowledge revolution» dovuta al pensiero scientifico da Bacone in poi e alla cultura dell’Illuminismo[9]. Chi fosse interessato ad approfondire questi temi può riferirsi:

- per le posizioni della California School a un’analisi pubblicata nel 2008 da Vittorio Beonio Brocchieri sulla rivista «Società e storia» e alla sintesi di un membro di tale scuola, Jack Goldstone, tradotta nel 2010 con il titolo Perché l’Europa?[10];

- per un quadro relativamente aggiornato del dibattito sulla rivoluzione industriale a un libretto curato nel 2009 da Giovanni Gozzini e da me, in cui sono antologizzate alcune delle opere più innovative[11].

Il declino della centralità europea

Ciò detto, non vi è certo sfuggito che molti autori hanno ritenuto normale equiparare l’ascesa dell’Europa a quella dell’Occidente. Questa pratica non è affatto priva di senso perché come sappiamo i processi avviatisi nel vecchio continente si estesero rapidamente ad altri paesi occidentali.

L’ascesa della grande potenza americana, in particolare, era già un fatto compiuto prima dello scoppio della Grande Guerra ed è ovvio che ciò comportasse un declino almeno relativo del primato europeo. Il ridimensionamento dell’Europa si accentuò quindi con quello che è stato definito il suo “suicidio” del 1914, cioè appunto con il primo conflitto mondiale, né mancò di proseguire anche dopo il secondo, nonostante il boom economico dell’età dell’oro 1950-73. Al suo declino, come pure è noto, dettero peraltro un contributo decisivo il processo di decolonizzazione e l’affermarsi del sistema bipolare destinato a durare fino al crollo dell’Unione sovietica nel 1989-91.

Il mondo a confronto: Pil pro capite e tenore di vita

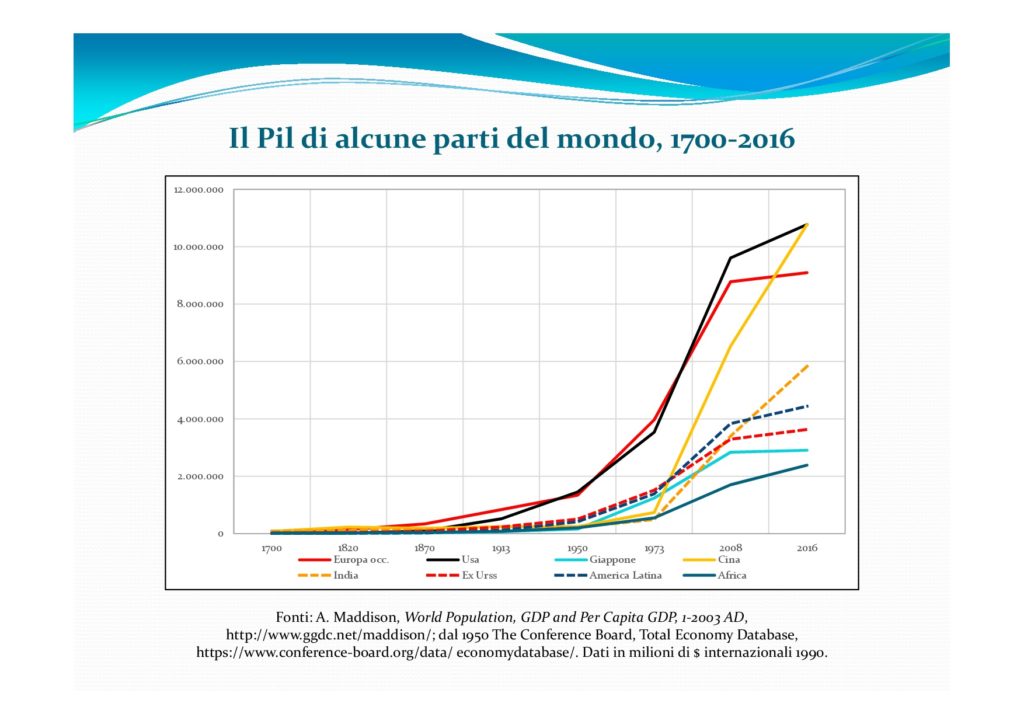

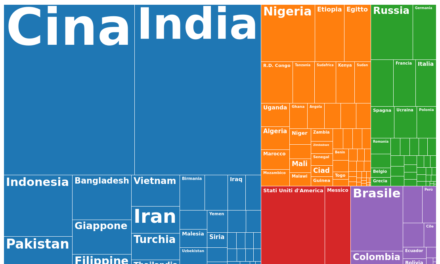

A mo’ di sintesi di quanto ho detto finora, a questo punto vorrei mostrarvi due serie di dati riguardanti varie aree del globo dal 1700 al 2016. La prima riguarda il Pil (cioè all’insieme dei beni e dei servizi prodotti), la secondo il Pil pro capite, che è la misura base, seppur grossolana, del tenore di vita.

Anche se sono in qualche modo schiacciati dagli sviluppi successivi, i dati sul Pil mostrano anzitutto la precocità della crescita garantita all’Europa occidentale dall’industrializzazione, ma confermano anche quello degli Stati Uniti. Al tempo stesso, però, l’immagine mette in luce lo sviluppo molto sostenuto fatto registrare dopo il 1973 da altre aree del mondo, soprattutto dalla Cina e dall’India. Queste non hanno neppure risentito della crisi del 2008, i cui effetti sono stati pesanti specie in Europa.

Anche se sono in qualche modo schiacciati dagli sviluppi successivi, i dati sul Pil mostrano anzitutto la precocità della crescita garantita all’Europa occidentale dall’industrializzazione, ma confermano anche quello degli Stati Uniti. Al tempo stesso, però, l’immagine mette in luce lo sviluppo molto sostenuto fatto registrare dopo il 1973 da altre aree del mondo, soprattutto dalla Cina e dall’India. Queste non hanno neppure risentito della crisi del 2008, i cui effetti sono stati pesanti specie in Europa.

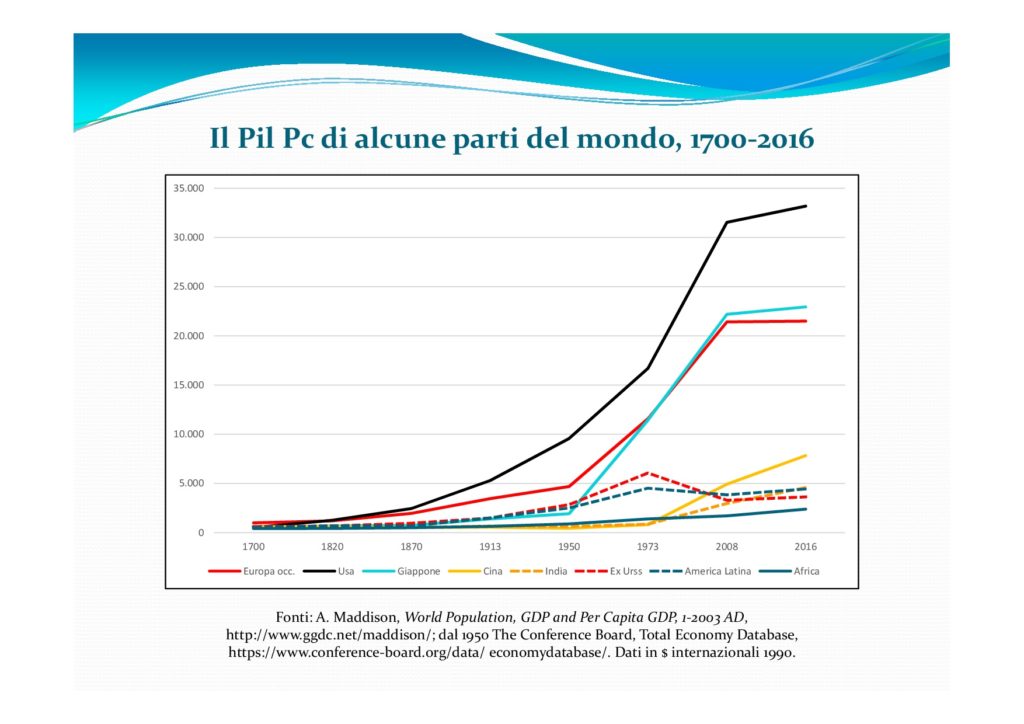

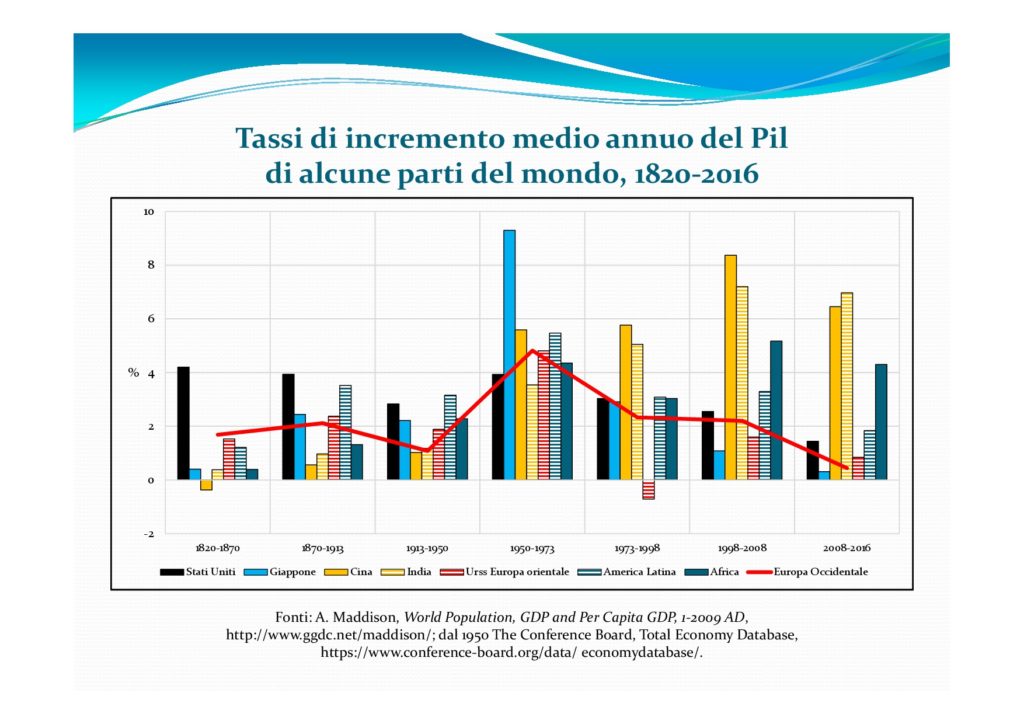

La seconda immagine (qui sopra) ridimensiona invece già dal XIX secolo il dato europeo a vantaggio di quello degli Usa, evidenziando anche gli effetti del caso del Giappone, che come sappiamo iniziò il suo processo di industrializzazione tra Otto e Novecento. Come si vede il reddito di tutti e tre è tuttora di gran lunga più elevato di quello delle altre parti del mondo, ma per rendersi conto meglio dei termini del problema occorre riferirsi ai tassi di sviluppo del Pil. Il balzo di Cina e India

Il balzo di Cina e India

Per l’Europa (linea rossa qui sopra), si conferma quanto abbiamo già detto e soprattutto si nota chiaramente il declino seguìto all’età dell’oro, che del resto ha caratterizzato anche gli Usa, il Giappone e in misura minore l’America Latina. Balza invece agli occhi l’incremento del Pil fatto registrare dalla metà del Novecento a oggi soprattutto dalla Cina, ma anche dall’India. Occhi inesperti potrebbero essere colpiti anche dalla crescita sia pure altalenante dell’Africa, ma le sue modeste cifre assolute ridimensionano il rilievo di questo dato.

La Cina e l’India sono invece paesi enormi, che con 2,7 miliardi di abitanti, coprono da sole più di un terzo della popolazione mondiale. A ciò si aggiunga che questi due giganti non sono i soli paesi asiatici ad avere intrapreso dagli anni 70 un impetuoso sviluppo economico. Prima di loro lo fecero altri paesi cosiddetti in via di sviluppo, come Hong Kong, Singapore, Taiwan, la Corea del Sud, seguiti più tardi da Vietnam, Thailandia e Malaysia.

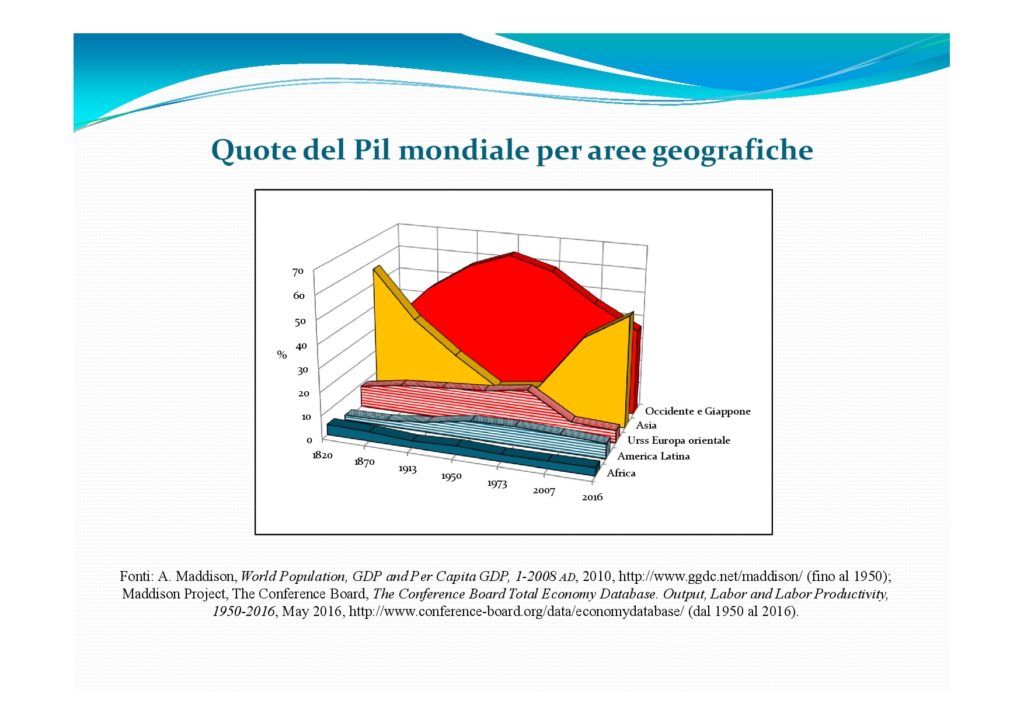

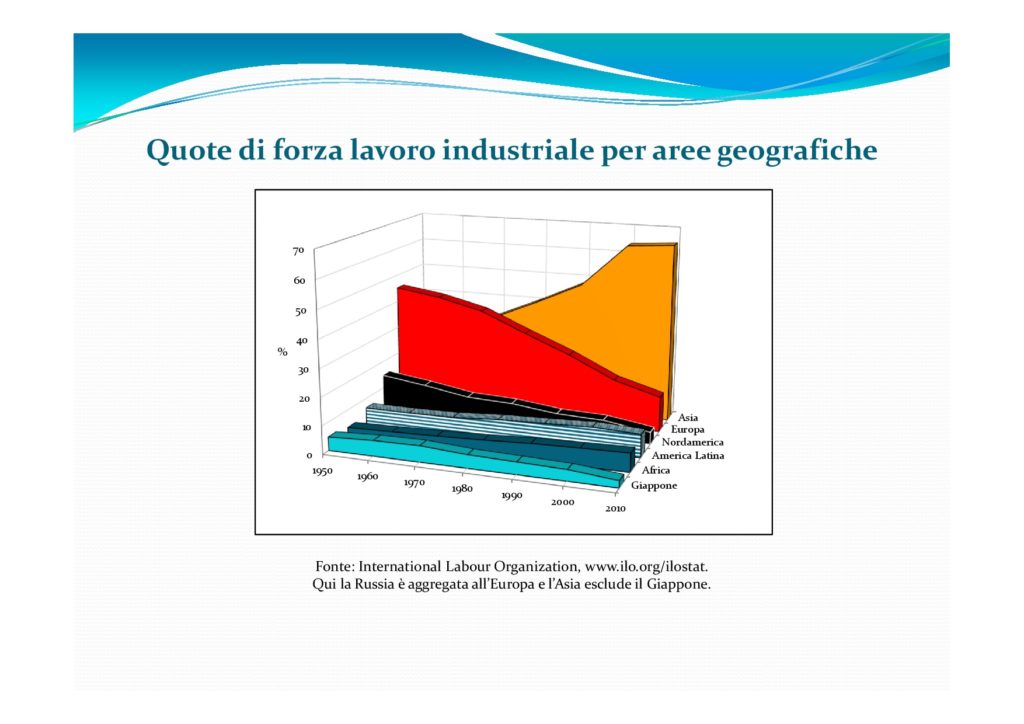

Senza opprimervi con altre cifre, ciò indica che dagli anni Settanta il baricentro produttivo del mondo si è spostato verso Oriente, come mostrano queste altre due immagini: la prima relativa alle quote del Pil mondiale, la seconda a quelle dei posti di lavoro nell’industria.

Lo spostamento a Oriente come ritorno al passato

Lo spostamento a Oriente come ritorno al passato

Collocati in un contesto di più lungo periodo, questi mutamenti indicano che gli equilibri produttivi del mondo sembrano tornare ad essere quelli precedenti la rivoluzione industriale, quando la produzione e il peso demografico dei vari paesi andavano di pari passo. Si tratta quindi, con ogni probabilità, di un processo sostanzialmente irreversibile.

Dicendo questo non dimentico che quando gli storici fanno previsioni per il futuro rischiano di essere smentiti in un arco di tempo tanto più breve, quanto è elevata la velocità del cambiamento. In questo caso, però, mi sentirei di correre il rischio. Ciò a maggior ragione perché com’è noto la cosiddetta transizione demografica, che produsse una forte crescita della popolazione prima europea, poi occidentale fra Otto e Novecento, in queste parti del globo si è conclusa negli anni 60. In Asia e nell’America Latina si è svolta invece molto più tardi, giungendo a compimento alla fine del 900 e solo da allora si è avviata in gran parte dell’Africa, dove si prevede che non terminerà prima degli anni Settanta del XXI secolo.

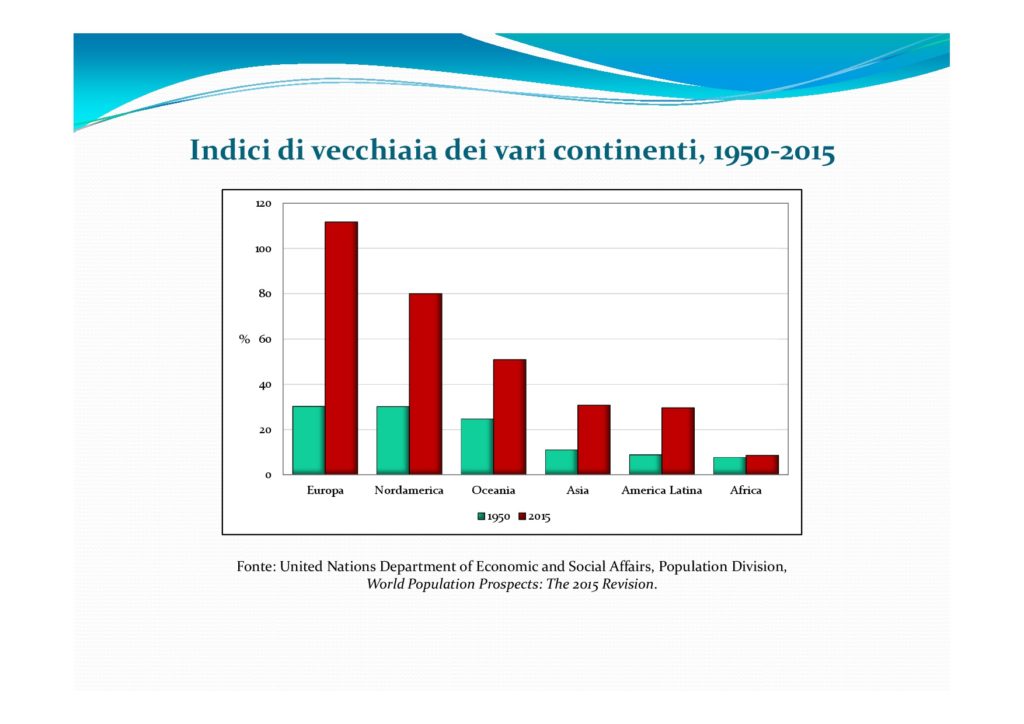

La transizione demografica

Che cosa implicano queste dinamiche così diverse dal punto di vista temporale? Tra i loro effetti uno dei più importanti è costituito dal fatto che le popolazioni più ricche dell’Occidente sono molto invecchiate, mentre in altre parti del mondo lo hanno fatto di meno o sono rimaste giovani. Nel 2015 in Africa le persone sotto i 30 anni erano il 68% del totale: oltre il doppio dell’Europa, che deteneva pure la quota più alta di ultrasessantenni. Ma anche in Asia e in America Latina metà della popolazione non superava i 30 anni e gli anziani erano poco sopra il 10%. In tal senso parla chiaro l’immagine sottostante, che mostra gli indici di vecchiaia dei vari continenti costituiti dai rapporti percentuali fra gli ultrasessantacinquenni e i giovani con meno di 15 anni.

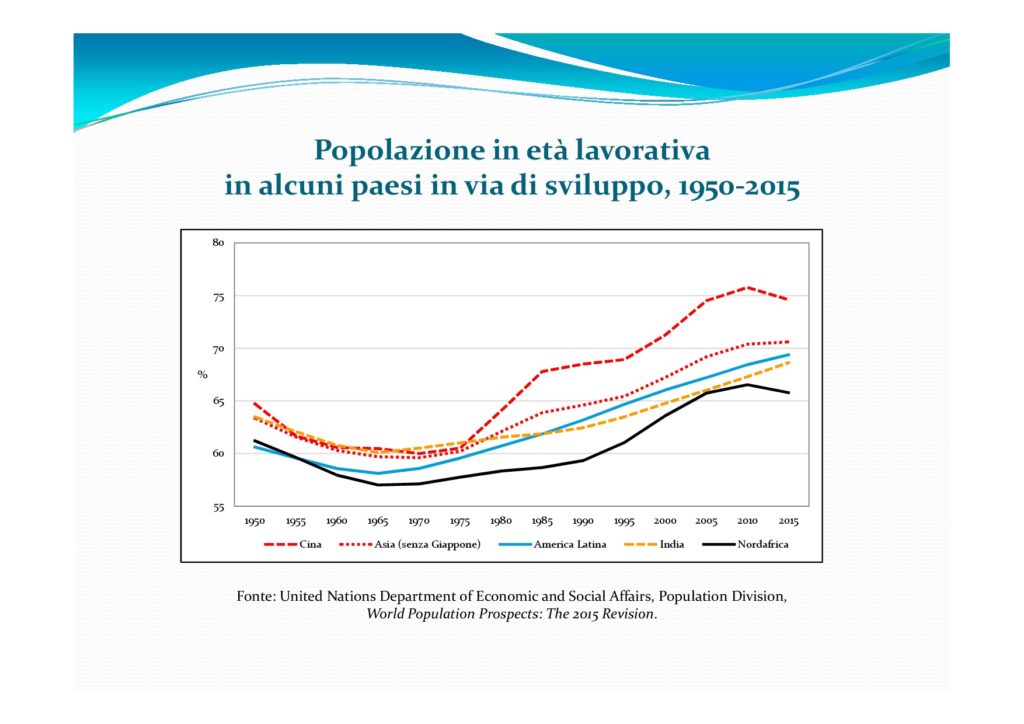

Dovuto al declino della fecondità nei paesi sviluppati e al suo forte incremento in quelli in via di sviluppo, per i secondi il fenomeno si è tradotto dagli anni Settanta in un vantaggio che è stato definito «dividendo demografico». Si tratta in sostanza del potenziale di crescita economica che, una volta avviatasi la transizione demografica, può derivare dal mutamento della struttura per età della popolazione: il dividendo è tanto maggiore, quanto più sono numerosi gli individui in età lavorativa (15-64 anni) rispetto agli altri[12].

Dovuto al declino della fecondità nei paesi sviluppati e al suo forte incremento in quelli in via di sviluppo, per i secondi il fenomeno si è tradotto dagli anni Settanta in un vantaggio che è stato definito «dividendo demografico». Si tratta in sostanza del potenziale di crescita economica che, una volta avviatasi la transizione demografica, può derivare dal mutamento della struttura per età della popolazione: il dividendo è tanto maggiore, quanto più sono numerosi gli individui in età lavorativa (15-64 anni) rispetto agli altri[12].

Come vedete (qui sopra), sempre dagli anni Settanta la loro percentuale è salita in misura maggiore o minore in tutti i paesi in via di sviluppo, salvo a diminuire infine in Cina e in Africa, in concomitanza con un rialzo della natalità dovuto probabilmente a un rilassamento delle politiche attive in materia di controllo delle nascite.

Come vedete (qui sopra), sempre dagli anni Settanta la loro percentuale è salita in misura maggiore o minore in tutti i paesi in via di sviluppo, salvo a diminuire infine in Cina e in Africa, in concomitanza con un rialzo della natalità dovuto probabilmente a un rilassamento delle politiche attive in materia di controllo delle nascite.

Come risultato finale di tutto ciò che abbiamo visto finora, il Pil dei paesi sviluppati è stato abbondantemente superato nel 2005 da quello del resto del mondo. Se ne può concludere che è infine tornata alla ribalta la grande maggioranza della popolazione del pianeta, dopo due secoli nei quali essa era stata schiacciata dalla piccola minoranza europea e nordamericana con sue le industrie e con la sua forza militare. Non solo con le industrie, badate: iniziata come abbiamo visto da lungo tempo, l’ascesa europea ebbe infatti ulteriori sviluppi fra Otto e Novecento, quando le potenze del vecchio continente colonizzarono gran parte dell’Africa e dell’Asia, ampliando ancora la «grande divergenza».

Democrazia e sviluppo economico: un percorso diviso?

Ciò detto, prendere atto di tali mutamenti epocali è necessario, ma occorre anche mettere in luce i non pochi gravi problemi che caratterizzano il mondo attuale. Uno di essi è costituito dal fatto che una parte rilevante dei paesi un tempo in via sviluppo, e fra essi anzitutto la Cina, non sono democratici. Già una ventina di anni fa il sociologo Ralf Dahrendorf osservò che ciò stava configurando un preoccupante modello di «capitalismo senza democrazia», molto diverso da quello occidentale[13]. Sia pure con non lievi, tragici elementi di contraddizione come il nazismo e il fascismo, in effetti, la crescita economica europea e occidentale è stata affiancata da uno sviluppo della democrazia.

Lo stesso concetto di duplice rivoluzione coniato da Hobsbawm, sottolinea l’unitarietà dei processi avviatisi con l’industrializzazione e la rivoluzione francese, poneva tale nesso al centro dell’attenzione, pur trascurando come ho già detto quella americana. Riferirsi alle due grandi rivoluzioni politiche dell’ultimo quarto del Settecento implica peraltro che venga preso in considerazione anche il nesso eventualmente esistente fra lo sviluppo economico e quello dei moderni Stati-nazione.

L’affermazione dello Stato-nazione

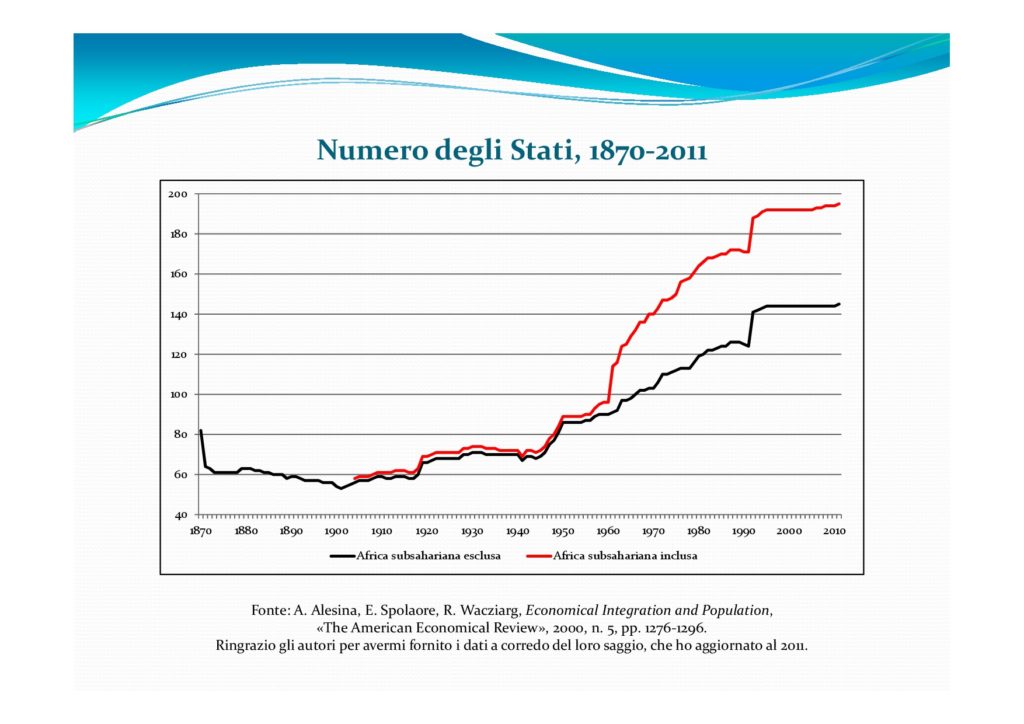

Partiamo dunque da qui. Nel 2015 il mondo era suddiviso in 195 Stati indipendenti. Come vedete (immagine sotto), il loro numero è cresciuto di più di tre volte nel xx secolo: specie dopo il 1945 grazie alla conquista dell’indipendenza dei popoli coloniali dell’Asia e dell’Africa, ma anche dopo il 1989 in seguito alla dissoluzione dell’urss e della Jugoslavia.

Nel XIX secolo, invece, era accaduto il contrario: la slide parte dal 1870, ma il Congresso di Vienna e le unificazioni nazionali italiana e tedesca avevano già molto ridotto il numero degli Stati europei; in Asia e in Africa effetti analoghi derivarono poi dall’espansione coloniale delle grandi potenze del vecchio continente. È peraltro significativo che nei primi decenni dell’Ottocento si fossero verificati anche fenomeni opposti: dalla decolonizzazione dell’America Latina, infatti, erano nati 17 nuovi Stati. Solo in apparenza contraddittorie, queste tendenze riflettono, in diversi contesti, l’emergere e all’affermarsi dello Stato-nazione, che prese corpo a partire dalle rivoluzioni americana e francese.

Nel XIX secolo, invece, era accaduto il contrario: la slide parte dal 1870, ma il Congresso di Vienna e le unificazioni nazionali italiana e tedesca avevano già molto ridotto il numero degli Stati europei; in Asia e in Africa effetti analoghi derivarono poi dall’espansione coloniale delle grandi potenze del vecchio continente. È peraltro significativo che nei primi decenni dell’Ottocento si fossero verificati anche fenomeni opposti: dalla decolonizzazione dell’America Latina, infatti, erano nati 17 nuovi Stati. Solo in apparenza contraddittorie, queste tendenze riflettono, in diversi contesti, l’emergere e all’affermarsi dello Stato-nazione, che prese corpo a partire dalle rivoluzioni americana e francese.

Se poi esso nacque negli Stati Uniti e nell’America Latina, come ha sostenuto Benedict Anderson in un libro molto discusso, o se invece il nazionalismo e le nazioni si svilupparono in Europa, come continua a pensare la gran parte degli studiosi, è questione su cui non posso attardarmi per ragioni di tempo[14].

Stato-nazione e democrazia: un legame fragile

Più difficile è stabilire se all’ascesa dello Stato-nazione abbia corrisposto una diffusione della democrazia. Quest’ultima è infatti difficile da definire perché non dipende solo dalla presenza di libere istituzioni rappresentative, ma anche da fattori quali la pluralità dei partiti politici, l’indipendenza dei media, l’autonomia e l’imparzialità della giustizia, la regolamentazione antimonopolistica dell’economia. Per ognuno di questi aspetti la democrazia appare come un processo conflittuale e reversibile, in costante evoluzione. Possiamo comunque riferirci agli indicatori elaborati da alcuni centri di ricerca, che ne sintetizzano i vari aspetti stabilendo una soglia di differenza standard tra sistemi in tutto o in parte democratici e regimi autocratici.

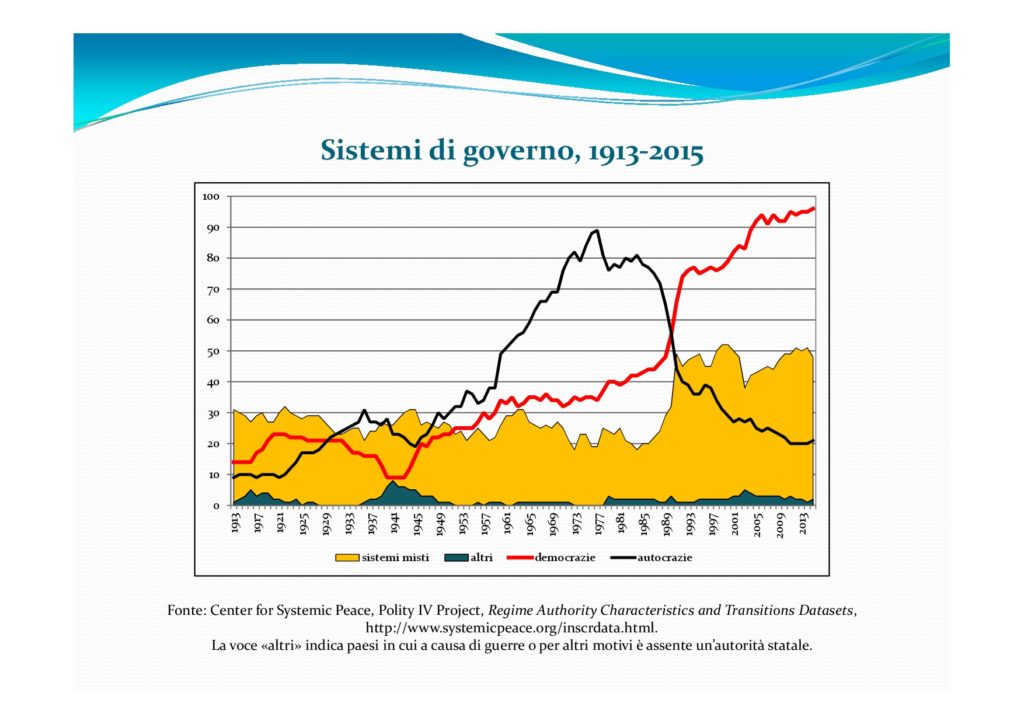

I dati di cui dispongo partono dal 1913, ma va ricordato che in precedenza il cammino della democrazia era stato lento e non aveva prodotto molti risultati. Se infatti in Occidente il suffragio universale maschile si era lentamente diffuso, le donne – che solo nel 1893 ebbero accesso per la prima volta al voto in Nuova Zelanda – dovettero attendere fino alla metà del xx secolo, anche in molti paesi europei, il riconoscimento dei loro diritti politici. Sta di fatto, comunque, che i 14 Stati democratici esistenti nel 1913 erano tutti in Europa e in America, oltre che in due western offshoots come l’Australia e la Nuova Zelanda.

Come vedete (immagine sopra), ad ogni modo, nel Novecento la democrazia toccò il suo minimo storico nei primi anni Quaranta, quando non resistevano che 9 paesi tra cui la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, entrambi sotto l’attacco della Germania nazista. L’esito della seconda guerra mondiale segnò una prima inversione di tendenza, ma per altri trent’anni gli Stati autoritari crebbero assai di più. Un terzo della popolazione mondiale viveva infatti in regimi comunisti e fino a tutti gli anni Settanta furono attuati con successo in Asia, in Africa e in America Latina ben 147 colpi di Stato, che per lo più instaurarono governi militari.

Come vedete (immagine sopra), ad ogni modo, nel Novecento la democrazia toccò il suo minimo storico nei primi anni Quaranta, quando non resistevano che 9 paesi tra cui la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, entrambi sotto l’attacco della Germania nazista. L’esito della seconda guerra mondiale segnò una prima inversione di tendenza, ma per altri trent’anni gli Stati autoritari crebbero assai di più. Un terzo della popolazione mondiale viveva infatti in regimi comunisti e fino a tutti gli anni Settanta furono attuati con successo in Asia, in Africa e in America Latina ben 147 colpi di Stato, che per lo più instaurarono governi militari.

La divergenza globale delle democrazie

Secondo Samuel Huntington proprio dagli anni Settanta, con la democratizzazione di molti regimi latinoamericani e di quelli della Grecia, della Spagna e del Portogallo, si è consolidata una «terza ondata» di regimi democratici dopo quelle del secondo Ottocento in Occidente e della decolonizzazione[15], proseguita poi con il crollo del comunismo. Sebbene in effetti le “autocrazie” siano scese al 12% del totale degli Stati, se però si considera il numero dei loro abitanti il dato raddoppia perché tra esse figurano paesi tra i più popolosi del globo, a partire dalla Cina. Per l’esattezza, nel 2015 viveva in paesi democratici l’intera popolazio ne dell’Occidente e del Giappone, l’89% di quella dell’America Latina, il 49 dell’Asia, il 39 dell’Africa e il 34 dell’ex blocco sovietico. È dunque fondato, come hanno fatto alcuni studiosi, parlare di una «divergenza globale delle democrazie»[16].

Ma l’Occidente e l’Europa avrebbero la possibilità di favorire una diffusione di quella che Winston Churchill definì nel 1947 come «la peggior forma di governo, eccezion fatta per tutte quelle forme che si sono sperimentate fino ad ora»?[17] In base a quanto ho detto sinora temo che vi sia motivo di dubitarne, ma concluderò il mio intervento aggiungendo altri problemi, per tentare di mostrare in poco tempo le ragioni per cui considero a dir poco delicati gli esiti dei percorsi storici su cui vi ho intrattenuto.

Stato-nazione: non è tutto oro quel che luccica

In primo luogo va detto che la diffusione del moderno Stato-nazione non è stata accompagnata solo da fenomeni positivi come lo sviluppo della democrazia, il monopolio statale della violenza legittima ecc. Almeno potenzialmente negativo è stato infatti il moltiplicarsi delle frontiere, degli attori e delle variabili della politica internazionale. Negli ultimi decenni ciò è stato oltre tutto aggravato dalla fine della guerra fredda, durante la quale le due superpotenze riuscivano meglio, se così posso dire, a tenere il mondo sotto controllo.

Il ridimensionamento della sovranità

Il diffondersi dello Stato-nazione è stato inoltre accompagnato da un duplice ridimensionamento della loro sovranità. Il primo si deve all’avvento di un sistema di governance non solo nazionale, ma anche regionale e globale. È infatti molto cresciuto il numero degli organismi sovranazionali che hanno acquisito maggiori margini di sovranità, sovrapponendosi agli Stati-nazione e condizionandoli più che nel passato. Alla Banca mondiale e al Fondo monetario internazionale si sono in effetti aggiunte unioni doganali, monetarie e produttive: dalla Cee (poi Unione europea) all’Apec, dal Mercosur all’Opec, dall’Ocse alla Wto, senza contare strutture politiche come la Lega araba, militari come la Nato e ovviamente l’Onu.

Il secondo ridimensionamento è derivato dalla dimensione globale dei processi economici e finanziari. Oltre alle persone, anche le merci e i capitali hanno teso sempre più a travalicare i confini nazionali, mettendo in crisi la capacità impositiva e fiscale degli Stati.

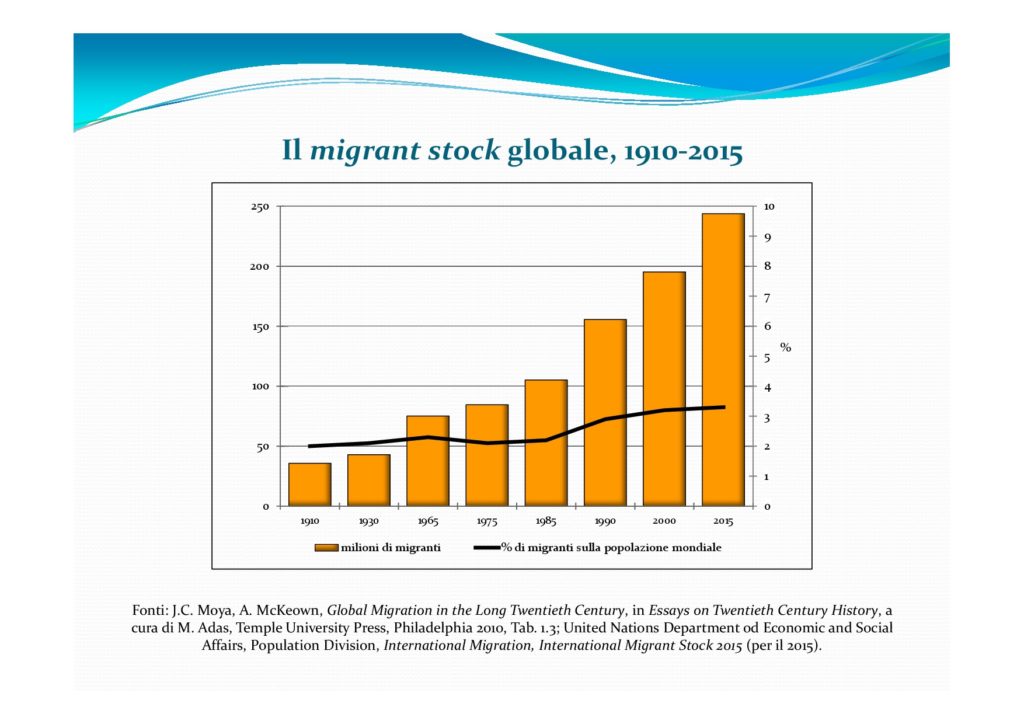

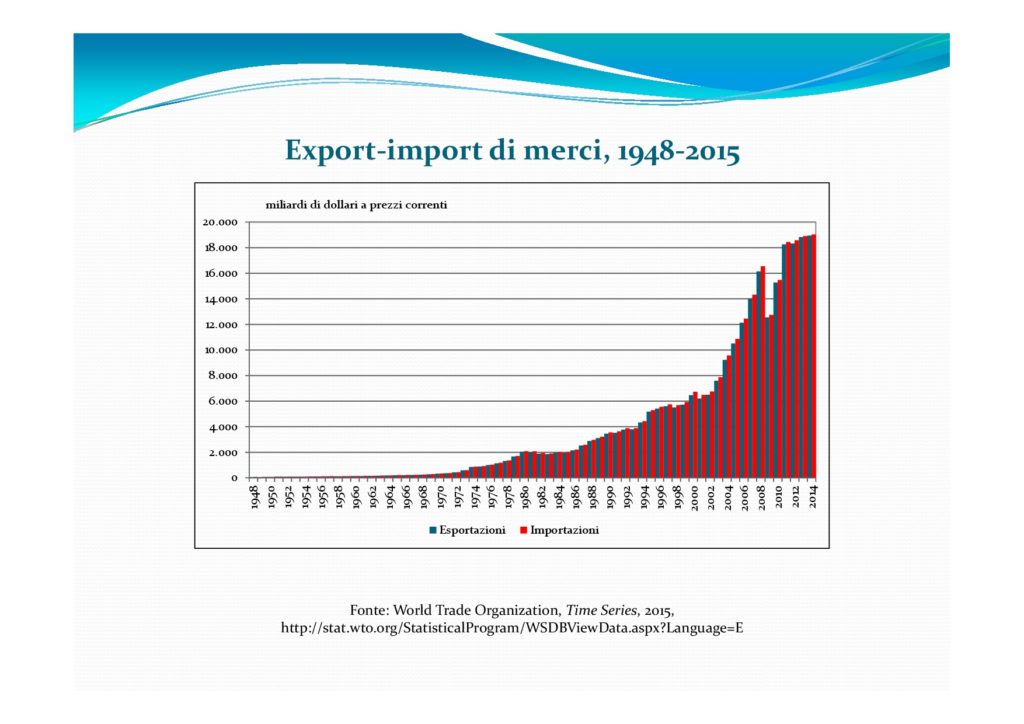

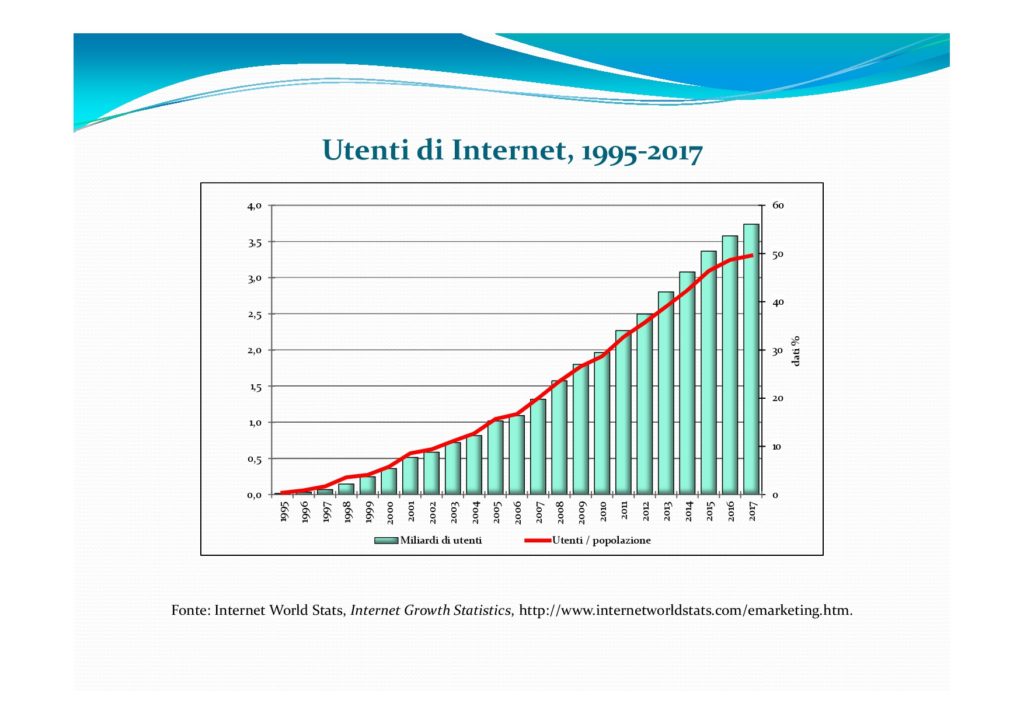

Né sono stati rallentati dalla fine della guerra fredda i movimenti di merci, capitali, persone e informazioni, che anzi hanno avuto un’ulteriore accelerazione. Pochi dati bastano a confermarlo:

- Prima immagine sottostante: nell’ultimo secolo il migrant stock globale (il numero di persone residenti in un paese diverso da quello di nascita) è cresciuto di quasi sette volte, passando da 35 milioni nel 1910 a 243 nel 2015, anche se in rapporto a una popolazione mondiale molto cresciuta è salito solo dal 2 al 3,3%;

- Seconda immagine sottostante: dal 1948 al 2014 le importazioni sono salite da 62 miliardi di dollari a 19.000, le esportazioni a poco meno. Entrambe sono inoltre cresciute molto più della produzione;

- Quanto ai capitali, basti dire che dal 1973 al 2004, mentre il Pil mondiale si triplicava, il denaro scambiato sui mercati dei cambi valutari è cresciuto da 15 miliardi di dollari a 1.900. A loro volta gli investimenti esteri sono saliti da 57 miliardi di dollari nel 1982 a 1.361 nel 2012;

- Sulle informazioni, infine, vi risparmio i dati sulle copie dei quotidiani e delle riviste, che pure sono enormemente aumentate, per ricordare solo che gli utenti di Internet (terza immagine sottostante) sono saliti da 16 milioni nel 1995 a 3,7 miliardi: quasi metà degli abitanti del pianeta.

Globalizzazione e frammentazione: un dejà-vu?

Globalizzazione e frammentazione: un dejà-vu?

Di fronte a tutto ciò, in un mondo sempre più globalizzato, la politica internazionale si è invece frammentata, fallendo la sfida di un governo condiviso della globalizzazione.

Da un lato, infatti, né gli Stati Uniti, un po’ ridimensionati ma sempre dinamici, né una Cina intenta a muovere i primi incerti passi sulla scena internazionale paiono in grado di tenere sotto controllo il brulichio delle medie potenze che la fine della guerra fredda ha portato alla ribalta: Russia, Turchia, Iran, Arabia Saudita, India ecc., ognuna delle quali, pur essendo alle prese con instabili equilibri interni, accarezza disegni di egemonia regionale con un effetto complessivo di aumento del caos.

Dall’altro lato in molti paesi sviluppati sono cresciuti movimenti cosiddetti «sovranisti», che in realtà ripropongono antichi spettri nazionalisti tristemente noti in Europa, e pretendono di autosigillarsi da questo mondo in espansione. A partire dagli Usa di Donald Trump, negli ultimi anni si sono moltiplicate le risposte alla globalizzazione consistenti nella chiusura delle frontiere, nell’adozione di politiche protezionistiche e così via.

Chi come voi insegna storia sa che cose simili sono già accadute dopo la prima globalizzazione dell’età contemporanea, quella fra Otto e Novecento, e che hanno portato alla prima guerra mondiale. Ammesso e non concesso che la storia possa insegnare qualcosa per il presente, a maggior ragione io penso che occorrerebbe una politica sovranazionale cooperativa in grado di governare la globalizzazione, volgendola a favore degli interessi della maggioranza delle persone. Ma una politica del genere appartiene a un futuro tutto da costruire.

Lo sfaldamento dell’Europa

E l’Europa? Come sappiamo il progetto comunitario entrò negli anni 90 in una fase di accelerazione, il cui risultato più importante fu l’euro, adottato nel 2002 da tutti i paesi della comunità salvo la Gran Bretagna. Era un passo importante, che facilitò la globalizzazione di merci, capitali e persone, ma non bastò per combattere una disoccupazione che era il doppio di quella degli Usa. Le politiche fiscali e industriali rimasero infatti appannaggio dei singoli Stati, sicché la capacità di manovra dell’Europa unita rimase molto ridotta, senza dire della politica estera e di quella militare.

In un’Unione europea il cui processo di integrazione si era di fatto arrestato, la crisi del 2008 aggravò molto la situazione soprattutto perché fece emergere una frattura fra paesi con avanzi commerciali e basso debito pubblico, come l’Olanda e la Germania, e paesi contraddistinti da una situazione opposta, quali la Spagna, l’Italia e la Grecia. I primi accusavano i secondi di finanza allegra e scarsa volontà riformatrice, mentre questi criticavano l’austerità da essi predicata, ritenendola la prima causa della disoccupazione. Come spesso accade avevano ragione entrambi, ma di fatto l’Unione era bloccata da veti contrapposti.

Il successo delle forze antiglobali: la Brexit

Il colpo più grave è infine venuto nel 2016 con la cosiddetta Brexit, che è stata un importante successo delle forze antiglobali, già cresciute in molti paesi e volte a ripristinare la piena sovranità degli Stati nazionali, in stretta connessione con progetti di chiusura dei flussi immigratori, non senza implicazioni rilevanti sul terreno di uno scontro fra civiltà e culture religiose diverse.

A me parrebbe che riprendere e portare avanti il processo di integrazione europea sarebbe essenziale anche soltanto per acquisire un peso specifico tale da rendere l’Europa più competitiva nel mondo globale, per rallentarne il declino e per renderlo meno pesante possibile per i suoi cittadini. Ciò a maggior ragione perché dal 1960 al 2015 la popolazione europea si è dimezzata, passando dal 16 all’8% di quella mondiale, mentre il Pil dell’Unione è anch’esso calato. Nel 1960 era pari al 37% di quello mondiale e nel 2016 è passato al 24%: ancora un po’ meno, ma si tratta pur sempre di una contrazione del 35%.

Note:

[1] C.A. Bayly, «Archaic» and «Modern» Globalization in the Eurasian and African Arena, ca. 1750-1850, in Globalization in World History, a cura di A.G. Hopkins, Norton, New York 2002, p. 47. Cfr. anche P.N. Stearns, Globalization in World History, Routledge, London-New York 2010.

[2] F. Braudel, Civiltà materiale, economia e capitalismo (secoli XV-XVIII), II. I giochi dello scambio, Einaudi, Torino 1981 (1979), p. 105.

[3] D.S. Landes, La ricchezza e la povertà delle nazioni. Perché alcune sono così ricche e altre sono così povere, Garzanti, Milano 20022 [1998], p. 11.

[4] W.H. McNeill, The Rise of the West: a History of the Human Community, University of Chicago Press, Chicago 1963.

[5] Id., Caccia al potere. Tecnologia, armi, realtà sociale dall’anno Mille, Feltrinelli, Milano 1984.

[6] E.L. Jones, Il miracolo europeo. Ambiente, economia e geopolitica nella storia europea e asiatica, Il Mulino, Bologna 20053.

[7] D. Chakrabarty, Provincializzare l’Europa, Meltemi, Roma 2004, p. 7.

[8] K. Pomeranz, La grande divergenza. La Cina, l’Europa e la nascita dell’economia mondiale moderna, Il Mulino, Bologna 2004 [2000]; Id., Political Economy and Ecology on the Eve of Industrialization: Europe, China, and the Global Conjunture, «The American Historical Review», cvii, 2002, 2, pp. 425-46. Cfr. anche R. Bin Wong, China Transformed: Historical Change and the Limits of European Experience, Cornell U.P., Ithaca 1997.

[9] J. Mokyr, I doni di Atena. Le origini storiche dell’economia della conoscenza, Il Mulino, Bologna 2004 [2002].

[10] V.H. Beonio Brocchieri, Modernità e rivoluzione industriale in Europa e Asia nella prospettiva della «California School», «Società e storia», xxx, 2008, 119, pp. 101-27; J.A. Goldstone, Perché l’Europa? L’ascesa dell’Occidente nella storia mondiale 1500- 1850, il Mulino, Bologna 2010.

[11] La rivoluzione industriale tra l’Europa e il mondo, a cura di T. Detti, G. Gozzini, B. Mondadori, Milano 2009. Cfr. anche Il Settecento e la rivoluzione industriale, a cura di Beonio Brocchieri, Corriere della sera, Milano 2015.

[12] United Nations Population Fund, Demographic Dividend, http://www.unfpa.org/demographic-dividend.

[13] R. Dahrendorf, Quadrare il cerchio. Benessere economico, coesione sociale e libertà politica, Laterza, Roma-Bari 1995.

[14] B. Anderson, Comunità immaginate. Origini e diffusione dei nazionalismi, prefazione e cura di M. D’Eramo, Roma 1996 [edd. or. 1983, 1991, 2006]. Sul tema cfr. tavola rotonda in «Ricerche di storia politica», 2016, anche online.

[15] S.P. Huntington, La terza ondata. I processi di democratizzazione alla fine del XX secolo (1991), Il Mulino, Bologna 1995.

[16] Cfr. The Global Divergence of Democracies, a cura di L. Diamond, D. Plattner, Johns Hopkins University Press, Baltimore MD 2001.

[17] The Official Report, House of Commons (5th Series), 11 November 1947, vol. 444, cc. 206–07.

Scarpe rotte eppur bisogna andar. Una storia della Resistenza in 30 oggetti, a cura di P. E. Boccalatte e M. Carrattieri

Scarpe rotte eppur bisogna andar. Una storia della Resistenza in 30 oggetti, a cura di P. E. Boccalatte e M. Carrattieri L’affaire Matteotti. Storia di un delitto, di Fabio Fiore

L’affaire Matteotti. Storia di un delitto, di Fabio Fiore Monte Sole Marzabotto. Il processo, la storia, i documenti, di Marco De Paolis e Paolo Pezzino

Monte Sole Marzabotto. Il processo, la storia, i documenti, di Marco De Paolis e Paolo Pezzino Io vi accuso. Giacomo Matteotti e noi, di Concetto Vecchio

Io vi accuso. Giacomo Matteotti e noi, di Concetto Vecchio Insegnare Storia nella Scuola Secondaria, a cura di F. Monducci e A. Portincasa

Insegnare Storia nella Scuola Secondaria, a cura di F. Monducci e A. Portincasa Abbiamo strappato la pianta; bisogna strappare la radice

Abbiamo strappato la pianta; bisogna strappare la radice Partigiani presso gli stabilimenti Ercole Marelli

Partigiani presso gli stabilimenti Ercole Marelli L’arresto degli arlecchini

L’arresto degli arlecchini