In fuga dal presente. Fonti e linguaggi per narrare la contemporaneità

Foto tratta da Flickr, 9/11 Photos.

Licenza CC 2.0 alcuni diritti riservati

Abstract

L’intervento propone diversi spunti, prendendo le mosse da alcuni casi studio riferiti al Novecento, per poter indagare il passato recente a partire da fonti e narrazioni che ci permettono di guardare al nostro tempo prescindendo dalla abituale storia politico-diplomatica, e di tornare alle storie, provando a ipotizzare una lettura ancorata al medio periodo di quanto è accaduto nell’ultimo ventennio.

I confini del discorso

Non esiste un documento oggettivo, innocuo, primario […] esso è sempre e comunque il risultato dello sforzo compiuto dalle società storiche per imporre al futuro – consapevolmente o inconsapevolmente – quella data immagine di se stesse.

[Jacques Le Goff]

«Visto che lei fa lo storico, perché non scrive un libro sull’11 settembre 2001? Penso che ce ne sarebbe bisogno»: un giorno del 2018 una studentessa di 15 anni mi ha rivolto questa domanda. E confesso che mi ha spiazzato. Perché fino a quel momento avrei risposto senza esitazioni che gli attacchi di al-Qaeda alle Torri gemelle a New York e al Pentagono a Washington stavano nel regno della cronaca, e non in quello della storia: per me la storia sfumava nel presente tra il 1989 e il 1991. Forse non per tutti, ormai, è così, anche se rimane un fatto che neanche una delle 173 proposte didattiche recentemente censite dall’Istituto nazionale Ferruccio Parri – nella sua rete presente su tutto il territorio nazionale – affronta l’ultimo scorcio di «contemporaneità», quella che arriva fino a noi[1].

È storia contemporanea in senso proprio – ha sostenuto René Rémond – ogni sequenza del passato della quale sopravvivono attori o testimoni. Fintanto che vive tra noi un uomo o una donna che ha conosciuto un momento del passato, questo momento fa parte del contemporaneo; il giorno in cui l’ultimo testimone passa a miglior vita, questo passato ricade in un’altra sezione della storia. Non siamo dunque noi che decidiamo più o meno arbitrariamente del punto di partenza di questa divisione; è la vita, o piuttosto la morte. La morte non fa che registrare le conseguenze di ciò che vi è di più oggettivo, la durata dell’esistenza umana[2].

Se siamo d’accordo con questa definizione, che trovo particolarmente pregnante, non dobbiamo smettere di chiederci cosa vuol dire, dunque, insegnare la contemporaneità. È un dilemma che investe tutti noi, e riferendomi alla mia esperienza autobiografica penso a quando lessi Gli assassini sono tra noi di Simon Wiesenthal, da ragazzino, o a quando venni a sapere che dei miei coetanei in Argentina erano stati cresciuti dai militari assassini dei loro genitori, o quando giocai a calcio nel quartiere Grbavica di Sarajevo con altri miei coetanei tra i segni della guerra civile di pochi anni prima – penso a tutte le volte che sulle nostre vite si abbatte quella percezione fisica della contemporaneità, così come la intendeva Rémond.

«La frontiera che separa il periodo detto “contemporaneo” da quello che lo precede – ha sostenuto in più occasioni Giovanni De Luna – è un confine mobile, che non cessa di spostarsi, confermando una fluidità dei termini a quo e ad quem che attribuisce alla contemporaneità i tratti di un fiume di eventi restio a farsi imbrigliare nell’alveo di una periodizzazione»[3]. Come si può affrontare questo «confine mobile»? Occuparsi del Novecento, per non parlare del primo scorcio di anni Duemila, significa fare i conti con un intreccio inestricabile tra storia e memoria – personale, familiare, locale, collettiva e pubblica – e rischiare di sprofondare, più che nel regno delle opinioni, in quello dell’assenza di prospettiva, della mancanza di solide ipotesi interpretative alle quali aggrapparsi. Ed è qui che, credo, possono venire in nostro soccorso alcune fonti e soprattutto diversi linguaggi.

Ho già avuto modo di osservare da vicino, riflettendo sui «linguaggi al tempo della rete», alcuni casi studio su come sono state raccontate le due guerre mondiali, e credo abbia senso riprenderli qui rapidamente, affrontando delle grandi narrazioni non del tutto tradizionali, fuori dal tempo presente e dalla contemporaneità in senso stretto come la intendo qui, per arrivare poi agli ultimi decenni (e in particolare agli ultimi trent’anni) con alcuni timidi spunti per abbozzare una risposta a quella studentessa dalla cui provocazione sono partito. Spunti disordinati – per tutti è un lavoro in corso, un terreno fragile, accidentato – ma spero utili.

Squarci di narrazioni (del Novecento)

I Peaky Blinders di Birmingham nel XIX secolo.

Fonte: Archivio della West Midlands Police.

La prima grande narrazione sulla quale vorrei richiamare l’attenzione è Peaky Blinders, serie tv ad ambientazione storica della BBC (2013-in produzione) che è a mio avviso un esempio stupefacente di come un racconto audiovisivo seriale possa indagare in profondità alcuni aspetti a lungo studiati da storiografia e scienze sociali, mettendoli letteralmente in scena. Thomas «Tommy» Shelby (interpretato da Cillian Murphy) è il leader di una gang di allibratori realmente esistita, sebbene quanto accaduto sul terreno del reale sia certamente da retrodare[4]. Mentre tenta di espandere i suoi traffici e allargare i suoi territori, nella speranza (o e un’illusione?) di riconvertire gradualmente l’attività della famiglia fino a renderla forse del tutto legale, Shelby lotta con tenacia contro i fantasmi del primo conflitto mondiale, senza mai davvero riuscirci. La memoria della guerra è il vero «antagonista» dei membri della famiglia, un fantasma che Thomas osa di tanto in tanto nominare e devasta invece il fratello Arthur, rendendolo un fragile animale ferito e muto, disperato e feroce. Un fantasma che torna costantemente a far visita allo stesso Thomas. I nemici e gli amici in carne e ossa si alternano e si confondono con lo scorrere delle stagioni, si scambiano di ruoli, appaiono sulla passerella finzionale e si dileguano, ma l’unico vero nemico che non potrà mai essere alleato, neanche temporaneamente, neanche per sconfiggere un male maggiore, pare essere appunto il trauma delle trincee. Gli anni scorrono, e quell’incapacità di riadattarsi al tempo di pace pare non svanire mai. Nella quinta stagione, in piena crisi del ’29, i due fratelli Shelby ancora non hanno le parole per elaborarlo: «Still don’t have the fucking words», ringhia Thomas al termine di un lungo monologo proprio su quel silenzio – un silenzio che ancora non vuole tacere, nella sua testa[5].

Lo stesso tema è affrontato dal fumettista Gipi – all’anagrafe Gianni Pacinotti – nel graphic novel pubblicato nel 2013 Unastoria, un montaggio alternato tra il faticoso presente di Silvano Landi e il passato del suo antenato Mauro, uno tra i milioni di soldati nelle trincee della Prima guerra mondiale, che per sopravvivere ha dovuto compiere un gesto terribile. Unastoria è uno straordinario punto prospettico per ridare, attraverso una vicenda particolare, significato a comportamenti collettivi, all’esperienza quotidiana di milioni di uomini in trincea. E al trauma che molti di loro subirono, all’impossibilità di un vero ritorno[6]. L’opera di Gipi si colloca, a sua volta, in un rinnovamento del panorama internazionale che ha tra i suoi più illustri rappresentanti Manu Larcenet, che ne Il rapporto Brodeck (tratto dall’omonimo romanzo di Philippe Claudel) affronta lo stesso groviglio antropologico riferendosi al secondo conflitto mondiale. L’altro e L’indicibile sono i titoli dei due volumi di Larcenet che ricostruiscono la ricerca di verità dell’ex deportato Brodeck il quale, rientrato nel suo villaggio al confine franco-tedesco alla fine della guerra, deve redigere una relazione sul misterioso assassinio di un uomo che vi aveva vissuto durante il conflitto. Il rapporto Brodeck è un capolavoro in bianco e nero che affida la memoria visiva della guerra e dello sterminio a dolorosi squarci che si aprono sul recente passato, mentre il percorso di Brodeck – tra prove e indizi, tra determinate omissioni e ostinato rancore dei paesani – vive il presente del periodo postbellico.

Nel secondo – e, in questo caso, lunghissimo – dopoguerra è ambientato anche Sputa tre volte di Davide Reviati, nel quale si racconta la storia di un gruppo di ragazzi di periferia, dei loro riti da adolescenti e del loro difficile – forse impossibile – percorso di crescita. Almeno apparentemente. Perché in realtà il graphic novel, oltre a parlare appunto di adolescenza, indaga di continuo i rapporti tra loro – in quanto «gagi» – e una famiglia di «nomadi» slavi che abita da tempo nelle vicinanze. È un rapporto complicato, un intreccio di conflittualità e rispetto, di offese e strategie di sopravvivenza, persino di amore, forse, in cui d’un tratto, dopo oltre duecento pagine, si apre una lacerazione inaspettata, che prova a fare i conti con la Storia: trentaquattro tavole – dense, documentate, ineludibili – raccontano il Porrajmos, sprofondando in una delle pagine più rimosse della seconda guerra mondiale, quella dell’internamento e dello sterminio di rom e sinti.

Questi grandi autori del fumetto contemporaneo – Gipi, Larcenet, Reviati – hanno in comune il fatto di aver affrontato temi storiograficamente fondamentali attraverso il racconto di storie che, come nel caso di Peaky Blinders, sono costruite a partire da un solido ancoraggio a fonti provenienti dall’ambito locale ma con un respiro universale. Lo stesso peraltro fa il recente Eva Stories[7], una produzione audiovisiva che – chiedendosi come sarebbe stata raccontata in diretta la Shoah se all’epoca ci fosse stato Instagram – ricostruisce l’asfissiante quotidianità di una ragazzina ebrea perseguitata, ispirandosi esplicitamente al grande successo del Diario di Anna Frank[8].

Effetto di realtà

Abbiamo intravisto come Gipi, Larcenet e Reviati – tre «autori unici», vale a dire che scrivono e illustrano i loro lavori – si siano occupati con passione e competenza di guerra e dei suoi detriti, scegliendo di mettere in luce le ferite che il primo e il secondo conflitto mondiale hanno lasciato sugli individui e sulle comunità. Decenni prima dei loro lavori era uscito il pioneristico Maus di Art Spiegelman, che oltre trent’anni fa cambiò il modo di pensare il racconto per immagini, la rappresentazione della distruzione degli ebrei d’Europa e, più in generale, anche la narrazione a fumetti del nostro passato recente. Tuttora ritenuto da molti un esempio insuperato e insuperabile di come coniugare una scrupolosa ricostruzione storica e la sua rappresentazione, Maus sgretola i confini tra saggistica e narrativa e tra storia e memoria, e lo fa dipingendo i perseguitati nella forma di topi, come gatti coloro che li perseguitano – i nazisti –, affiancati da maiali, che impersonificano i polacchi (i russi sono orsi, i francesi rane ecc.). Una storia in cui gli animali, orwellianamente, mettono in scena il lato più terribile dell’essere umano.

un militare statunitense (Airman Alton Kelly) legge Maus, s.d.

Fonte: Air Force Medical Service

Ma cos’è Maus? Un romanzo, una (auto)biografia, un’autofiction, un saggio visivo? È solo una narrazione o può essere a sua volta una fonte? Nell’opera di Spiegelman è narrata la storia di un quarantenne statunitense, figlio di due ebrei polacchi sopravvissuti ad Auschwitz, che decide di assumersi la responsabilità di provare a raccontare la storia della sua famiglia in un’epoca in cui era tutt’altro che scontato farlo. Forse Spiegelman non ne ha piena coscienza, ma con il suo lavoro il mondo della narrazione cambierà per sempre. E contribuirà, insieme ad altri della stessa epoca (basti pensare al coevo Shoah [1985] di Claude Lanzmann) a ridefinire la memoria pubblica dello sterminio degli ebrei d’Europa, facendosi motore di cambiamento e di riscrittura della memoria pubblica statunitense ed europea.

Dietro Maus sta un immenso lavoro documentario, come rivela la meta-opera Metamaus, e se è indubbiamente un libro sulla Shoah parla anche del clima in cui fu realizzato. Il lavoro preparatorio sulle fonti – a partire dal recupero della memoria dei genitori – era stato pachidermico. E lo stesso Spiegelman avrebbe poi dichiarato:

Il mio obiettivo non era tradire quello che riuscivo a scoprire o che avevo sentito o che conoscevo, ma dargli forma. Dare forma però comporta anche il rischio di distorcere la realtà sottostante. Forse l’unico modo onesto per presentare questo materiale è dire: «Ecco tutti i documenti che ho usato, studiateveli pure. Ed ecco qua una libreria di tre metri con le opere che fungono da contesto a questi documenti, ed ecco migliaia di ore di registrazioni, e un mucchio di fotografie da guardare. E adesso fatevi il vostro Maus!»[9].

Spiegelman svela come la relazione tra la memoria e le fonti sia uno degli snodi essenziali da affrontare quando si tenta di divincolarsi in fatti a noi in qualche modo contemporanei: ogni opera che parla di storia ha alle sue spalle una scelta, un lavoro di scavo e un racconto. Come una qualunque narrazione storica anche Maus ha la sua «messa in scena», sicuramente ardita ma estremamente efficace per il suo – paradossale – effetto di realtà.

Su tutti i canali

Che è forse l’esatto opposto di quello che accadde in uno degli eventi più mediatizzati della storia umana, vale a dire l’11 settembre 2001. L’inizio di questo millennio ha dato a molti la sensazione che si stesse aprendo una nuova epoca, anche rispetto al nostro rapporto con l’immaginario, con la realtà e la sua narrazione.

A proposito di «contemporaneità» e di memoria: mio fratello, che all’epoca aveva otto anni, corse da mia madre a dire che stavano dando «lo stesso film su tutti i canali». L’effetto di irrealtà generato dall’attacco a New York fu un cortocircuito che segnò le nostre vite, facendoci immaginare di vivere in una sorta di film apocalittico, in cui era in gioco la sopravvivenza stessa del «nostro» gruppo umano. Se non altro inizialmente.

Pensando all’11 settembre tutti abbiamo in mente una catena di eventi – cause e conseguenze – che hanno portato a quel giorno e che da lì ci hanno trascinati fin qui. Tutti abbiamo in mente fonti, per lo più iconografiche e audiovisive, che ce l’hanno descritto e attraverso le quali abbiamo provato a nostra volta a raccontarlo agli studenti. Era ed è un terreno scivoloso, perché i fatti sono recenti, ma anche arretrando nel tempo, in epoche delle quali la documentazione e le interpretazioni sono maggiormente sedimentate, potremmo imbatterci negli stessi dilemmi. In Sei lezioni sulla storia (uscito nel 1961 con il titolo What is history?) Edward H. Carr ci ammoniva così:

Nessun documento è in grado di dirci di più di quello che l’autore pensava – ciò che egli pensava che fosse accaduto, ciò che egli pensava che avrebbe dovuto accadere o sarebbe accaduto, o forse soltanto ciò che egli voleva che altri pensassero che egli pensasse, o anche semplicemente ciò che egli pensava di pensare.

Se siamo dunque d’accordo – sempre riprendendo Carr – che lo storico mette in atto una «decifrazione», e poi «l’elaborazione di un’elaborazione»[10], che confluiscono in una narrazione storica, lo stesso possiamo dire di chi lavora su una materia documentaria più recente per estrarne una sintesi, con il linguaggio che più gli o le si addice.

Non credo sia esagerato affermare che, se proviamo a fare una qualsivoglia elaborazione di un’elaborazione di un’elaborazione, vale a dire se leggiamo in controluce gran parte delle narrazioni degli ultimi vent’anni di storia umana, la tendenza prevalente sia quella di disporre in sequenza gli attacchi terroristici al cuore degli Stati Uniti, la war on terror in Afghanistan e in Iraq, la nascita e la crescita dell’Isis nel caos mediorientale deluso dal fallimento delle primavere arabe, e infine la «crisi dei rifugiati», in una sorta di appiattimento (non di rado involontario) su un livello propagandistico-governativo di matrice non certo progressista che prende le sue mosse dalle Torri gemelle in fiamme e arriva al cuore del nostro tempo inquieto. Per dirla in estrema sintesi: si abbozza una storia politico-diplomatica di questi ultimi due decenni, senza tenere in conto il vissuto delle persone, non necessariamente ordinarie. E senza tenere sufficientemente in conto quello che è accaduto nei decenni e nelle ore precedenti.

Squarci di narrazioni (recenti)

Poche ore prima dell’11 settembre venne ucciso da due tunisini che si fingevano giornalisti – e venivano da un quartiere di Bruxelles, Molenbeeck – Ahmad Shah Massoud, il «Leone del Panjshir», che dopo essersi battuto contro i sovietici aveva continuato a lottare contro i talebani. A forgiare la sua leggenda ha contribuito il «doppio documentario» Una valle contro un impero (girato all’inizio degli anni Ottanta) e Massoud l’afghano (del 1998) di Christophe de Ponfilly, autore che quasi vent’anni dopo era tornato dal leader della resistenza afghana che era stato nemico giurato del Kgb sovietico, dei servizi segreti pachistani, della polizia segreta afghana, dei talebani e del nascente terrorismo internazionale, di al-Qaeda. Massoud, scampato a tentativi di assassinio per un quarto di secolo, fu infine ammazzato alle soglie del nostro tempo, poche ore prima dell’attacco alle Torri gemelle – al suo funerale c’erano centomila persone. Naturalmente si tratta di un personaggio con i suoi lati oscuri da non sottovalutare: accusato tra le altre cose di aver organizzato rappresaglie contro la minoranza sciita degli Hazara, Massoud è diventato un’icona (anche) dell’estrema destra europea, e su questo avrebbe senso riflettere. Per capire cosa è storia – e cosa ci permette di raccontarla – e cosa è «uso pubblico», attraverso le cui lenti la interpretiamo, tentando di lavorare sulle storie e di proporre letture di medio periodo.

A questo proposito: c’è un libro che intreccia due forme d’arte – il fumetto, ancora, e la fotografia – per imbastire una splendida narrazione da una zona di guerra. Il conflitto è sempre quello in Afghanistan, dove nel 1986 il fotografo Didier Lefèvre andò per un reportage di tre mesi su commissione dell’ong Medici Senza Frontiere. Al suo ritorno, nonostante avesse scattato quattromila fotografie, ne pubblicò solo sei. Solo molti anni dopo un suo amico illustratore, Emmanuel Guibert, gli avrebbe proposto di riprendere quelle foto e, con l’aiuto di un terzo amico impaginatore, di comporre un’opera straordinaria, che fu data alle stampe dopo la morte di Lefèvre, nel 2007. Il tema a quel punto era ancora (di nuovo) attuale, e il loro lavoro meritava di essere pubblicato. Il fotografo è un libro a fumetti che, attraverso lo scorcio proposto sul mondo della cooperazione internazionale, prova a raccontare un conflitto senza il quale non sarebbe probabilmente mai arrivato l’11 settembre e a entrare nelle vite di persone per cui la guerra è il solo orizzonte possibile. E raccontandola ci si oppone, si mette di traverso: «io miro, non sparo», dice il fotografo alla fine di una delle tavole in cui le vignette disegnate si si intrecciano letteralmente con i suoi scatti. Documenta, non uccide. Calato tra la gente comune e con fonti di importanza capitale come le fotografie, credo che il lavoro di Lefevre verrà studiato e interpretato, in futuro, come una di quelle preziose e rare testimonianze «laterali», che ci narrano un momento cruciale della storia sfiorandolo, e lo fanno con grande umanità. È indubbio che l’invasione sovietica dell’Afghanistan e le vicende belliche successive della regione sono già storia, un lungo susseguirsi di conflitti a cavallo tra la fine del Novecento e l’inizio del post-Novecento. E lavorare sulle biografie o sugli scorci biografici anche controversi è importante, a mio avviso, quanto il tentare di dare letture d’insieme. Per provare – attraverso le storie di chi è passato attraverso quella bufera – a divincolarsi, almeno in parte, dalle insidie della «contemporaneità».

Prospettive

Si potrebbe obiettare che questi prodotti – Il fotografo e il «doppio documentario» su Massoud – siano troppo recenti per poterli affrancare dalla cronaca e utilizzare per parlare di storia, ma non ne sono del tutto sicuro, anche solo chiamando in mio soccorso il Novecento. Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino e Se questo è un uomo di Primo Levi uscirono una manciata di mesi dopo la fine del secondo conflitto mondiale (cosi come lo strepitoso Ognuno muore solo di Hans Fallada, «il libro piu importante che sia mai stato scritto sulla resistenza tedesca al nazismo» secondo Levi), entrando presto nel «canone»; Educazione europea di Romain Gary è stato pubblicato addirittura a guerra in corso.[11] E, se guardiamo a quella precedente, Un anno sull’altipiano di Emilio Lussu, un tragico reportage sull’insensatezza della guerra che oggi si studia in molte scuole, vide la luce solamente vent’anni dopo il primo conflitto mondiale (l’altro «classico» Niente di nuovo sul fronte occidentale di Erich Maria Remarque, addirittura un decennio prima).[12] Oggi per comprendere le due guerre mondiali attingiamo ampiamente a queste storie, scaturite immediatamente dopo, se non durante il corso degli eventi: perché non dovremmo fare lo stesso con il nostro tempo?

Il problema credo sia che, rendendocene conto o meno, molti di noi dall’11 settembre in avanti hanno iniziato a percepire anche la storia attraverso quel prisma, quella lente distorta del conflitto inconciliabile tra due mondi, dello «scontro» che da anni era già nel vocabolario occidentale. Dimenticando quanto era accaduto prima – quello che ormai, dal regno della cronaca di allora, era a sua volta scivolato nella storia – abbiamo iniziato, anche noi, a vedere lo stesso film su tutti i canali: «L’unico modo per sconfiggere il terrorismo in quanto minaccia al nostro stile di vita è fermarlo, eliminarlo e distruggerlo dove cresce»[13], disse il presidente statunitense George W. Bush giovedì 20 settembre 2001 (dopo aver già parlato di «crociata»[14]), rivolgendosi alla nazione in uno dei tanti discorsi che provarono a dare una lettura a caldo dello shock subito con gli attentati. E in troppi gli credettero. Il resto del film lo conosciamo: all’inizio di ottobre venne lanciata l’operazione «Enduring Freedom», che prevedeva offensive in diverse zone del mondo, e il cuore dell’operazione era la ritorsione contro l’Afghanistan, paese ritenuto complice di Osama bin Laden e della «rete» terroristica di al-Qaeda. Gli Stati Uniti, un decennio dopo il collasso dell’Unione Sovietica e l’auspicata (da loro) «fine della storia», delineavano i nuovi equilibri globali invocando quello che ormai da anni era appunto definito uno «scontro di civiltà» epocale, sovrapponendo sempre di più al concetto di barbarie gran parte del mondo musulmano (un quarto della popolazione mondiale) e criminalizzando in maniera crescente la libertà di circolazione delle persone. Questa è l’interpretazione che possiamo estrarre dalle fonti politico-diplomatiche, in sostanza, e che credo sia in qualche modo dominante nei manuali scolastici. Nonostante non ci siano rilevanti legami tra i due fenomeni – tutti i dirottatori tranne uno avevano «acquisito una qualche forma di identificazione negli Stati Uniti» e i relativi visti d’ingresso, ammette il 9/11 Commission Report[15], da cui peraltro è stato tratto un fumetto che ci aggiunge un surplus di coinvolgimento emotivo[16] –, l’immigrazione irregolare iniziò a essere demonizzata in maniera esplicita dal governo Bush, e in particolare quella che transitava dalla frontiera sud degli Stati Uniti. Nonostante il muro al confine con il Messico già esistesse, la svolta arrivò proprio dopo l’attacco alle Torri gemelle, il 26 ottobre 2001, con «Protecting The Border», il Titolo IV del Patriot Act. Sarebbe stato il Secure Fence Act, esattamente cinque anni dopo, ad autorizzare in maniera esplicita la costruzione di una barriera di 1.125 chilometri dei 3.169 del confine con il Messico, da realizzare a non oltre diciotto mesi dalla promulgazione della legge, per – a proposito di fonti governative – «mantenere il controllo operativo su tutti i confini terrestri e marittimi», attraverso (tra le altre cose) «miglioramenti dell’infrastruttura fisica per prevenire ingressi illeciti»[17]. È tutto online: nel Secure Fence Act, a differenza del Patriot Act, si parla esplicitamente di «barriere».

Quello che accadde in seguito lo sappiamo: se tre quarti delle barriere del nostro tempo sono state costruite dopo il 1989, l’impennata impressionante dell’ultimo ventennio è proprio dovuta alla svolta sicuritaria post-9/11[18]. È, ancora una volta, storia in corso.

Oggi

Il commovente video Scegli il tuo futuro, con il quale il Parlamento europeo invitava ad andare a votare a maggio del 2019, si concedeva uno scivolone francamente inaspettato: «Le sfide da affrontare sono globali, ma insieme in Europa possiamo indicare la strada… e ridurre i cambiamenti climatici, rendere sicure le frontiere, combattere il terrorismo»[19]. Per poi proseguire: «Insieme possiamo promuovere pace, uguaglianza, diritti e democrazia». Anche un tentativo ecumenico di far sentire tutti – vecchi nativi e nuovi arrivi – parte di una comunità in cammino è ormai irrimediabilmente inquinato da un assunto terribile: la libera circolazione delle persone, a oggi, è considerata un’attività sospetta. E la sua limitazione è sempre più spesso accostata, anche in una To Do List istituzionale, alla lotta al terrorismo.

Da anni continuo a interrogarmi su come si racconterà questo assunto, agli studenti del futuro. Perché stiamo costruendo tutti questi muri?, si chiedeva “The Guardian” già nel 2013, prima che la guerra in Siria facesse impennare i numeri dei richiedenti asilo[20]. Come la si racconta questa svolta, questa guerra ai migranti che miete un numero di vittime spaventoso? Se sommiamo i decessi sulle varie rotte, arriviamo a diverse centinaia di migliaia di morti a cavallo tra il secolo scorso e il nostro, a cavallo di quell’11 settembre da cui siamo partiti: «In futuro gli studiosi, trovando migliaia di cadaveri e relitti nel Mediterraneo, crederanno che si sia combattuta una guerra», ha commentato di recente un folgorante Roberto Saviano riferendosi al solo caso dell’Europa meridionale[21].

Come la studieremo, questa guerra? Con film, romanzi, fumetti? Con testimonianze, reportage, fotografie? Le immagini come lo scatto Hope for a New Life di Warren Richardson (nel 2015, al confine serbo-ungherese)[22] le considereremo fonti o narrazioni, o entrambe le cose? Cosa ci diranno?

Come racconteremo, attraverso quali linguaggi e quale documentazione, quello che accadde dal sogno di un «borderless world» (1990)[23] e di una globalizzazione umana che garantisse anche la libertà di circolazione e il diritto alla felicità a questa contrazione globale dei diritti sotto gli occhi di ciascuno? Si parlerà di apartheid globale per descrivere un mondo in cui il mobility score dei paesi dai quali dovrebbe essere garantito l’espatrio (dall’ultima posizione in su: Afghanistan, Iraq, Siria, Somalia, Pakistan, Yemen, Palestina…) è ridicolmente, tragicamente, basso?[24] Ci ricorderemo che le radici di questa mobilità impossibile stanno sempre in ciò che è accaduto nei decenni e nei secoli precedenti?

Domani

Personalmente spero che abbandoneremo presto il rassicurante approccio compilativo e cronachistico che tenta semplicemente di riordinare il passato recente, per osare lavorando su fonti, narrazioni e interpretazioni che diano a questo racconto in corso d’opera maggior respiro – cronologico, geografico, umano. Ovviamente già esistono molte narrazioni che affrontano in presa diretta i temi della nostra contemporaneità e che in qualche forma (anche nel loro essere state rappresentate) ci sopravviveranno. Sta a noi scovarle. Mi permetto di fare, in chiusura, solamente alcuni esempi che mi paiono in linea di continuità con quanto detto fin qui.

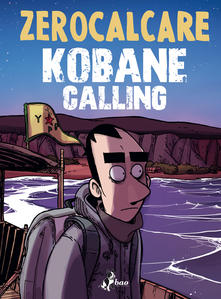

Dettaglio di una tavola di G. Abril, C. Spottorno, La Crepa, Add, Torino 2017 (ed. or. La Grieta, Astiberri, Bilbao 2016)

Il primo è La Crepa, meraviglioso reportage del 2017 sui confini d’Europa, firmato dal fotografo Carlos Spottorno e dal giornalista Guillermo Abril, che rivela la loro «sensazione d’impotenza di fronte alla storia che si ostina a ripetersi»[25]. Il secondo è il prezioso lavoro degli artivists, oltre che a Banksy penso all’afghano Kabir Mokamel e ai suoi Art Lords a Kabul e al gigantesco picnic organizzato dal francese JR al confine tra gli Stati Uniti e il Messico[26]. E poi, tornando ai fumetti, riprendendo quell’abbozzo di narrazione (e dunque di interpretazione) che collega costantemente l’11 settembre – come se fosse l’inizio di tutto – all’ascesa dell’Isis, mi chiedo: se quest’atmosfera di paranoia sicuritaria sarà passata – se passerà – la prossima generazione di insegnanti si ricorderà dello Stato islamico o sarà stato solo un episodio ingigantito, uno striminzito paragrafo nei prossimi libri di storia? Si tratta di uno spunto, di una provocazione che chiama in causa il primo racconto a fumetti a balzare in testa alle classifiche dei libri più venduti in assoluto in Italia. È una testimonianza strepitosa e commovente, narrazione e fonte per gli storici del futuro, che racconta un tema che è stato a lungo considerato una sorta di riserva indiana della militanza, e lo fa attraverso le parole e le immagini proprio di un militante dei centri sociali, divenuto improvvisamente la star del fumetto italiano. È Kobane Calling di ZeroCalcare, un libro destinato forse a una fama imperitura o forse, al contrario, a invecchiare rapidamente, come rapidamente incancreniscono le vicende in quello spicchio di mondo, il Kurdistan, sempre attuale e sempre dimenticato e maledetto. Forse, e purtroppo, Kobane Calling verrà accantonato: non sarà più comprensibile perché nessuno più ricorderà la storia dell’Isis e della strenua resistenza dei curdi, mentre il nuovo mondo rimodellato sull’alienazione post-11 settembre (e post-coronavirus, viene da aggiungere chiudendo questo articolo nei giorni della pandemia) si sarà consolidato definitivamente: un mondo di muri e gabbie, da un lato di uomini e donne dotati di diritti – dunque di privilegi – e, dall’altro, di creature che hanno avuto in sorte di nascere oltre quei confini.

ZeroCalcare, Kobane Calling, Bao, Roma 2016

Forse gli storici del futuro, quando scruteranno il nostro tempo, cercheranno altro – come noi facciamo, volgendoci al Novecento, leggendo La fattoria degli animali di Orwell o, sotto certi aspetti, lo stesso Maus. Si imbatteranno magari nell’allegorica Carnival Row, una serie tv (2019-in produzione) che parla di tutt’altro, che racconta un luogo distopico e ucronico in cui i «fatati» che cercano rifugio nel mondo degli uomini sono respinti, discriminati, disprezzati, assassinati, in un luogo e un tempo che nulla c’entrano con i due conflitti mondiali, con la Shoah e il Porrajmos, con l’Afghanistan e con l’11 settembre, e nemmeno con la guerra ai migranti, se non altro non esplicitamente. Perché dovrebbe riguardarci?

Note:

[1] Ringrazio Flavio Febbraro, nel frattempo tragicamente scomparso, per aver condiviso con me questa informazione il 23 maggio 2019.

[2] Cit. in G. De Luna, C. Colombini, Storia, Egea, Milano 2014, p. 11.

[3] Ora in Ivi.

[4] Cfr. il recente Carl Chinn, La vera storia dei Peaky Blinders, Sperling & Kupfer, Milano 2020, pp. 12 e sgg. e passim (ed. or. Peaky Blinders: The Real Story, John Blake, London 2019).

[5] Di Peaky Blinders ho scritto in Traumi seriali. Dalla Grande Guerra di Peaky Blinders alla spiaggia di Dunkirk, in AA.VV., I linguaggi della contemporaneità. Una didattica digitale per la storia, Il Mulino, Bologna 2018, pp. 139-151 e negli atti del convegno Rewinding the Great War (tenutosi a Trento il 17-19 maggio 2018) in corso di pubblicazione nel volume edito dalla Fondazione Museo storico del Trentino La Grande Guerra e la memoria contemporanea. Cinema, televisione e cultura visuale (1914-2018). Cfr. inoltre La Grande Guerra e i suoi detriti, in Doppiozero, 25 novembre 2018 [www.doppiozero.com/materiali/la-grande-guerra-e-i-suoi-detriti] e il mio La storia ci salverà. Una dichiarazione d’amore, Utet, Milano 2020, pp. 146-154.

[6] Cfr. il mio Traumi illustrati. La guerra secondo Gipi, Larcenet e Reviati, in AA. VV., I linguaggi della contemporaneità, cit., pp. 153-69.

[7] הסטורי של אווה המלא | Eva stories full in Youtube [www.youtube.com/watch?v=lWmRpz9edVg (ultima consultazione: 20 gennaio 2020)].

[8] Instagram Holocaust diary Eva.Stories sparks debate in Israel, di O. Holmes, in The Guardian [www.theguardian.com/world/2019/may/08/instagram-holocaust-diary-evastories-sparks-debate-in-israel (ultima consultazione: 20 gennaio 2020)].

[9] A. Spiegelman, Metamaus. Uno sguardo a un classico dei nostri tempi, Einaudi, Torino 2016, pp. 33-4 (ed. or. Metamaus, Random House, New York 2011).

[10] E. H. Carr, Sei lezioni sulla storia (a cura di R.W. Davies), Einaudi, Torino 2000, pp. 20-1 (ed or. What is History?, Macmillan, London 1961).

[11] Cfr. I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno, Einaudi, Torino 1947, P. Levi, Se questo è un uomo, Francesco De Silva, Torino 1947, H. Fallada, Ognuno muore solo, Einaudi, Torino 1950 (ed. or. Jeder stirbt für sich allein, 1947) e R. Gary, Formiche a Stalingrado, Mondadori, Milano 1946 (ed.or. Éducation européenne, 1944)

[12] Cfr. E. Lussu, Un anno sull’altipiano, Le lettere italiane, Parigi 1938 e E.M. Remarque, Niente di nuovo sul fronte occidentale, Mondadori, Milano 1931 (ed. or. Im Westen nichts Neues, 1928)

[13] G.W. Bush, Address to a Joint Session of Congress and the American People, Washington (DC), 20 settembre 2001, https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/09/20010920-8.html, url consultata il 20 gennaio 2020.

[14] «This crusade – this war on terrorism – is going to take a while»): cfr. A fight vs. evil, Bush and cabinet tell U.S., di K.R. Bazinet, in “Daily News”, 17 settembre 2001.

[15] Cfr. Complete 9/11 Commission Report, in National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States, www.9-11commission.gov/report/, url consultata il 20 gennaio 2020, p. 390; cfr. anche J. Kephart, Visa Security. Preventing Terrorists from Abusing U.S. Immigration Policy, 11 maggio 2011, https://cis.org/Visa-Security url consultata il 6 marzo 2020.

[16] Cfr. F. Vergari, Politicomics: raccontare e fare politica attraverso i fumetti, Tunué, Latina 2008, p. 130.

[17] Cfr. Secure Fence Act of 2006, in GovTrack.us, www.govtrack.us/congress/bills/109/hr6061, url consultata il 20 gennaio 2020.

[18] Mi permetto di rimandare al mio L’età dei muri. Breve storia del nostro tempo, Feltrinelli, Milano 2019.

[19] Scegli il tuo futuro – Elezioni europee 26 maggio, in Multimedia Centre – Parlamento europeo [https://multimedia.europarl.europa.eu/it/choose-your-future-european-elections-23-26-may_LVN-PUB-190425-HERO_ev (corsivo mio; ultima consultazione: 20 gennaio 2020)].

[20] Our Walled World, in “The Guardian”, 19 novembre 2013 [www.theguardian.com/world/ng-interactive/2013/nov/walls (ultima consultazione: 20 gennaio 2020)].

[21] R. Saviano e in I sommersi, i salvati e noi, nella rubrica «Robinson», in “la Repubblica”, 5 maggio 2019 (in occasione dell’uscita del suo In mare non esistono taxi, Contrasto, Roma 2019).

[22] Hope for a New Life, di W. Richardson, in World Press Photo, 2016 Photo Contest, Spot News [www.worldpressphoto.org/collection/photo/2016/28728/1/2016-warren-richardson-sn1 (ultima consultazione: 20 gennaio 2020)].

[23] Dall’omonimo saggio di K. Ohmae, Il mondo senza confini. Lezioni di management nella nuova logica del mercato globale, Il Sole 24 Ore, Milano 1991 (ed. or. 1990).

[24] Cfr. Passport Index [www.passportindex.org/byRank.php (ultima consultazione: 20 gennaio 2020)].

[25] Cfr C. Greppi, Il confine che ci attraversa, in “Doppiozero”, 7 gennaio 2018 [ww.doppiozero.com/materiali/il-confine-che-ci-attraversa (ultima consultazione: 20 gennaio 2020)].

[26] There was a ‘giant picnic’ at the US-Mexico border, di K. Shah, in “Cnn”, 11 ottobre 2017 [https://edition.cnn.com/2017/10/10/us/border-wall-picnic-trnd/index.html (ultima consultazione: 20 gennaio 2020)].

L’affaire Matteotti. Storia di un delitto, di Fabio Fiore

L’affaire Matteotti. Storia di un delitto, di Fabio Fiore Monte Sole Marzabotto. Il processo, la storia, i documenti, di Marco De Paolis e Paolo Pezzino

Monte Sole Marzabotto. Il processo, la storia, i documenti, di Marco De Paolis e Paolo Pezzino Io vi accuso. Giacomo Matteotti e noi, di Concetto Vecchio

Io vi accuso. Giacomo Matteotti e noi, di Concetto Vecchio Insegnare Storia nella Scuola Secondaria, a cura di F. Monducci e A. Portincasa

Insegnare Storia nella Scuola Secondaria, a cura di F. Monducci e A. Portincasa Storia passionale della guerra partigiana di Chiara Colombini

Storia passionale della guerra partigiana di Chiara Colombini Abbiamo strappato la pianta; bisogna strappare la radice

Abbiamo strappato la pianta; bisogna strappare la radice Partigiani presso gli stabilimenti Ercole Marelli

Partigiani presso gli stabilimenti Ercole Marelli L’arresto degli arlecchini

L’arresto degli arlecchini