La memoria nel paesaggio

Lo studio dei monumenti ai caduti delle due guerre mondiali sul confine “mobile” per una sperimentazione attiva e creativa del passato

Abstract

Il contributo pone all’attenzione dei docenti della Scuola secondaria di primo e secondo grado il testo Le pietre della Memoria. Monumenti sul confine orientale (Udine, Gaspari Editore, 2015) pubblicato a cura del professore Paolo Nicoloso, storico dell’architettura e docente presso il Dipartimento di ingegneria e architettura dell’Università di Trieste. Il volume, scritto da specialisti della disciplina, si rivela anche uno stimolante strumento per la preparazione di percorsi didattici sulla storia del Novecento con particolare riferimento all’area del confine orientale, attraverso lo studio in classe e sul territorio di un patrimonio culturale come le opere architettoniche dedicate ai caduti delle due guerre mondiali, segnato drammaticamente da passaggi storici complessi.

La mappa e le foto inserite sono tratte dal testo:

P. Nicoloso (a cura di), Le Pietre della Memoria. Monumenti sul confine orientale, Udine, Editore Gaspari, 2015.

P. Nicoloso (a cura di), Le Pietre della Memoria. Monumenti sul confine orientale, Udine, Editore Gaspari, 2015.

Introduzione

Federico Chabod nelle sue Lezioni di metodo storico (Bari, Laterza, 1976) a proposito dei criteri fondamentali da tenere presente nella critica delle fonti, citando lo storico tedesco Johann Gustav Droysen recupera la definizione di fonti storiche che abbracciano tutti quegli elementi utili allo studioso per ricostruire la vita di una determinata nazione o regione in un determinato periodo. Droysen distingueva tra gli “Avanzi”, le “Fonti”, i “Monumenti”. Nei “Monumenti” (Denkmäler) “confluiscono e si frammischiano i caratteri delle fonti (ciò che è stato fatto appositamente per tramandare ai posteri il ricordo di sé, un intenzionale sguardo verso l’avvenire) e degli avanzi (ciò che rimane di età trascorse, fatto per provvedere ai propri immediati bisogni). Nei Monumenti dunque si rivela l’intento pratico, il bisogno contingente di ornare la propria città (archi di trionfo, colonne ecc.), ma c’è pure il desiderio di rimanere presenti, con quelle costruzioni, nel pensiero e nel sentimento dei posteri”(Chabod, p.55). Il richiamo di Chabod a un uso critico delle fonti è tuttora nella scuola una delle vie principali per un’educazione al rigore, alla gestione consapevole degli strumenti e delle strategie cognitive, all’impegno civile e sociale attivo e partecipativo.

Il libro pubblicato recentemente a cura di Paolo Nicoloso, storico dell’architettura e docente presso il Dipartimento di ingegneria e architettura dell’Università di Trieste, Le pietre della Memoria. Monumenti sul confine orientale (Udine, Gaspari Editore, 2015, pp. 319), è, a parere di chi scrive, un testo utile e interessante per orientare insegnanti e studenti nell’indagine sul territorio alla scoperta di un patrimonio segnato drammaticamente da passaggi storici complessi. L’educazione al patrimonio culturale, sollecitata dalle “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” (2012) e dai Regolamenti di riordino degli Istituti superiori (2010), passa attraverso la storia insegnata, ma sono le fonti storiche nella loro peculiarità, come in questo caso i monumenti sparsi nel paesaggio a ispirare originali percorsi formativi che intrecciando le metodologie delle diverse discipline possono favorire alcune competenze chiave (in particolare, la comunicazione, la competenza digitale, imparare ad imparare, le competenze sociali e civiche, il senso d’ iniziativa e l’imprenditorialità, la consapevolezza e l’espressione culturale).

L’area da cui s’innalzano i monumenti descritti attraverso le fasi di progettazione e realizzazione, è la zona del confine orientale che da decenni è conosciuta a livello nazionale come il confine mobile in virtù di una stagione intensa di studi storici, di divulgazione giornalistica e mediatica anche in seguito alle leggi promulgate dallo stato come, ad esempio, l’istituzione del Giorno del Ricordo (legge n.92, 30 marzo 2004). Per il taglio critico dato alle ricerche, sembra interessante proporre questo volume all’attenzione dei docenti. Qui, da molti anni, giungono da varie parti d’Italia gruppi di studenti per ripercorrere le vicende della Venezia Giulia con escursioni anche in Slovenia e in Croazia. La visita ai monumenti che costellano la regione al di qua del confine in territorio italiano, può arricchire lo studio per valorizzare il patrimonio culturale in un’ottica di didattica laboratoriale. Osservare i monumenti progettati e costruiti è un’occasione di scoperta del “nesso tra le tracce e le conoscenze del passato”, per decostruire una fonte storica, interpretarla anche attraverso l’intreccio di “metodi, conoscenze, visioni, concettualizzazioni di altre discipline” (Indicazioni nazionali, 2012). Insomma, si tratta di affrontare la conoscenza storica come problema attraverso l’interrogazione delle fonti non solo scritte.

La disciplina sollecitata ad entrare in sinergia con l’analisi storica dei monumenti è sicuramente la geografia, “disciplina ‘di cerniera’ per eccellenza perché consente di mettere in relazione temi economici, giuridici, antropologici, scientifici e ambientali di rilevante importanza” (Indicazioni nazionali, 2012). E’ sufficiente qui ricordare come grazie al rinnovamento del campo storiografico operato dalla scuola delle “Annales”, la nuova storia si apra allo studio simultaneo dello spazio e del tempo (J. Le Goff, La Nuova Storia, Milano, Mondadori, 1980).

In particolare la geografia condivide con la storia, la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale ereditato dal passato, perché i segni lasciati sul territorio richiedono lo studio del paesaggio, “contenitore di tutte le memorie materiali e immateriali anche nella loro proiezione futura” (Indicazioni nazionali, 2012).

L’esplorazione delle opere monumentali diffuse nell’area del confine costringe, in questo caso, a uscire dall’aula, a raggiungere le località indicate, ad orientarsi e a studiare il paesaggio nella sua articolazione spaziale intrecciata alla dimensione temporale. L’attività didattica che pone al centro l’ambiente, è motivo per apprendere le competenze geografiche: le abilità d’orientamento nello spazio, di uso del linguaggio della geo-graficità, di riconoscimento del patrimonio naturale e culturale, di consolidamento dei concetti di regione e sistema territoriale (Indicazioni nazionali, 2012). Tuttavia, l’analisi sul campo delle opere architettoniche descritte nel testo curato da Paolo Nicoloso, è un’occasione speciale per l’approccio a un territorio complesso, dove i confini fisici tangibili, ormai superati dall’evoluzione storica, si traducono ancora in frontiere invisibili che agiscono nella vita quotidiana, nelle relazioni, nelle menti e nel linguaggio:

“I segni della violenza sono i paletti di confine più inamovibili e solidi; sono paletti piantati nella memoria di più generazioni, sono il ‘peso del passato’ (…) La Venezia Giulia si caratterizza storicamente per la presenza di più culture che si esprimono in lingue diverse, portatrici d’identità ben caratterizzate, appartenenti al mondo latino, tedesco e slavo. I richiami etnici, le compattezze nazionali e il loro intrecciarsi hanno determinato ampie possibilità d’incontro, di scambio, d’ibridazione, ma anche acuti periodi di tensione, di scontri, di chiusure come il parossismo di violenza sviluppatasi nel corso delle due guerre mondiali, il cui risultato più evidente è stato un brusco rimescolamento demografico, con la scomparsa dopo il 1918 della comunità austriaca da Trieste e da Gorizia, l’emigrazione di buona parte della borghesia slovena e croata verso la Jugoslavia negli anni Venti, la scomparsa di una fiorente comunità ebraica durante la seconda guerra mondiale e la quasi totale cancellazione della popolazione italiana dall’Istria, da Fiume e da Zara, con l’esodo di circa duecentocinquantamila persone negli anni del secondo dopoguerra” (Cecotti, 2001).

In questo caso, l’analisi di un’opera architettonica costruita intenzionalmente in un determinato luogo, atta a veicolare una memoria pubblica per lo più calata dall’alto, stimola più livelli di lettura per rilevare criticamente linguaggi e attivare un approccio consapevole dei cambiamenti geografici a cui si collegano fatti storici e mutamenti socio-culturali. Lo studio del paesaggio in cui s’incarna la memoria pubblica significa trasformare lo studio in un rapporto più profondo e creativo con il passato mettendo in campo ragionamenti, valutazioni, punti vista plurimi.

Si faccia riferimento, ad esempio, al linguaggio della nazione impresso al paesaggio dagli ossari della prima guerra mondiale (Redipuglia, Oslavia), al simbolo d’italianità mantenuto da Redipuglia ancora dopo la seconda guerra mondiale, quando le manifestazioni nazionaliste trovarono nel sacrario un simbolo contro le rivendicazioni slave sulla Venezia Giulia, intensificandosi quando il nuovo confine non era ancora ufficialmente stabilito. In seguito, nel 1950 le associazioni ex combattentistiche e degli esuli giuliani protestarono perché non si realizzasse a Redipuglia, di fronte al sacrario, l’Ara pacis, il monumento progettato dall’architetto Bacciocchi per tutti i caduti dell’ultima guerra: il monumento, pensato per un abbraccio ecumenico a tutti i caduti italiani di diversa appartenenza ideologica, avrebbe falsificato il carattere morale e storico dell’ossario dei soldati della Grande guerra. Ma, nel luglio del 2014, l’ossario di Redipuglia con il suo inalterabile impianto fascista, diventava lo scenario in cui i quattro presidenti d’Italia, Austria, Slovenia, Croazia, assistettero al concerto della pace celebrato per il centenario dell’inizio del primo conflitto mondiale.

In questo modo, il monumento offre allo sguardo dello studente una serie di stratificazioni che richiedono uno scavo attento non solo delle scelte stilistiche pensate e poi realizzate, ma anche dei fatti storici che nei monumenti trovano suggello e sprone. A questo proposito, vale la pena ricordare che alcuni progetti segnalati in questo volume non si tradussero mai in opere per ragioni di opportunità o meglio per quella selezione dei ricordi funzionale alla propaganda martellante e invasiva della dittatura fascista; inoltre, precise scelte urbanistiche e architettoniche cambiarono il volto di Gorizia, città multietnica (italiana, austriaca, slava) prima del 1915, poi roccaforte d’italianità e dunque centro di aspri conflitti nazionalistici dopo il 1945.

La memoria nel paesaggio: i monumenti ai caduti delle due guerre sul confine orientale

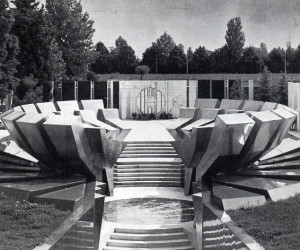

Miodrag Živković, Sacrario memoriale dei caduti jugoslavi, Gonars, 1970-1973. Per gentile concessione di Miodrag Živković.

Il volume raccoglie dodici saggi di architetti, ricercatori, dottorandi in architettura, che analizzano i monumenti progettati alla fine delle due guerre mondiali all’interno dello stato italiano nell’area a ridosso dei confini attuali con Austria e Slovenia [vedi cartina].

È forse opportuno ricordare che l’intera regione fu investita nel Novecento da forti cambiamenti. Le due guerre mondiali modificarono l’assetto territoriale e la composizione demografica trasformando rapporti sociali, tradizioni culturali e strutture economiche. Basti pensare che nel 1914 la vasta aerea compresa tra Veneto, Istria e Carinzia con al centro il Friuli e Venezia Giulia apparteneva alla sovranità di due soli stati Italia e Austria; oggi, invece, quel territorio è suddiviso tra quattro nazioni: Austria, Croazia, Italia e Slovenia.

I nazionalismi marcarono con violenza la storia locale: due le cesure più significative. La prima, all’indomani della Grande guerra, quando l’annessione delle zone previste dal Patto di Londra (1915) determinò l’ingresso in Italia più di mezzo milione di sloveni e croati. La politica di snazionalizzazione che ne seguì fu il carattere specifico di quel “fascismo di confine” che agitava con prepotente determinazione il vessillo della “frontiera raggiunta con le armi e, nel contempo, limite per ulteriori avanzamenti e altre conquiste” (Vinci, 2011). Il fascismo locale assumeva la radicalità e l’aggressività di un potere che alle rivendicazioni imperialistiche associava lo sciovinismo più spinto. Sentinella della patria, la regione giuliana fu investita del ruolo di barriera a difesa della civiltà italiana.

La seconda frattura coincise con la fine della seconda guerra mondiale quando l’occupazione jugoslava della Venezia Giulia dal 1 maggio al 12 giugno del 1945 e il successivo controllo alleato indiretto in Friuli (fino al 1947) e diretto a Trieste (nella zona A, fino al 1954), resero per molto tempo il confine orientale un coacervo di tensioni, contraddizioni, rancori e paure.

Inoltre, la monumentalità legata ai caduti in guerra è legata al problema della rielaborazione del lutto che dopo la prima guerra mondiale assunse grande rilievo nella storia culturale europea aprendo una fase decisiva nei processi di nazionalizzazione delle masse popolari attraverso la creazione di simboli, miti e liturgie (Winter, 1998). In Italia, in particolare, i monumenti ai caduti rappresentarono il primo culto patriottico esteso a tutto il territorio e ai vari ceti sociali e politici. Il potenziale destabilizzante della morte in guerra di seicentocinquantamila soldati fu attutito, così, dal culto dei morti improntato all’ideologia del sacrificio e del martirio patriottico, prima gestito nel privato dai gruppi familiari, per lo più borghesi, poi nel tempo trasformato in un fatto pubblico e gestito dallo stato. Con la commemorazione del “milite ignoto” fu trovato un simbolo felice del valore nazionale che potesse conciliare la società lacerata del dopoguerra: il rituale del “milite ignoto” divenne la prima cerimonia nazionale veramente popolare (Janz, 2008). Così nei primi anni del dopoguerra i monumenti testimoniavano in maniera diversificata idee e interpretazioni politiche; il linguaggio simbolico era nel complesso molteplice e semanticamente ambiguo: non si rappresentavano solo la vittoria e il trionfo, l’eroismo e la madrepatria, ma anche le vittime della guerra e il lutto per la perdita. In seguito, il fascismo diede impulso alla diffusione locale dei monumenti strumentalizzandolo politicamente così come il culto locale dei caduti fu ben presto modificato dai rituali fascisti. Solo negli Anni Trenta il fascismo passò a costruire lungo quello che era stato il fronte di guerra, nella regione del Friuli Venezia Giulia, grandi monumenti commemorativi che dovevano esprimere le ambizioni di potenza della dittatura (Janz, 2008). Pertanto l’analisi delle opere architettoniche collocate nell’area orientale acquista un interesse maggiore perché qui le strategie della memoria sono amplificate dalla “frontiera” e da un passato intriso di conflitti, lacerazioni, chiusure.

Proposte di didattica laboratoriale

L’interesse, come ricorda Paolo Nicoloso nell’introduzione (Tra memorie e oblio: monumenti alle guerre mondiali sul confine orientale, 1920-2007, in Le pietre della Memoria. Monumenti sul confine orientale cit., pp. 17- 69) non è solo ricostruire le articolate scelte progettuali che hanno preceduto la costruzione dei monumenti, ma far emergere la strategia della memoria sottesa a quei progetti. Il monumento è sempre opera di sintesi e le sue forme rinviano all’evento storico che viene ricordato. L’opera, tuttavia, rivela la selezione tra i ricordi, e l’oscillazione tra ricordo e oblio segue una consapevole intenzione che rinvia all’esercizio di un potere politico: questo si autorappresenta nel monumento con un messaggio alla collettività e alle future generazioni. Ricostruendo il particolare contesto in cui le opere hanno visto la luce per rispondere anche a bisogni e urgenze pratiche, le architetture prodotte sono osservate come via per “indagare su ciò che ogni monumento vuole che venga dimenticato”. Se l’artista è alla ricerca della sintesi formale, lo storico ha dunque il compito di “smontare quel processo di sintesi raggiunto dall’artista, di comprenderne il meccanismo”. Gli studi proposti ricostruiscono le scelte che condussero al monumento. “Se la memoria – e di conseguenza il monumento – necessita dell’oblio, compito dello storico è allora quello di sottrarre il passato alla dimenticanza, di riportare alla luce ciò che è stato omesso di ricordare. Ciò che va compreso è che, alla fine, ogni memoria si declina attorno alle sue ‘verità’ ”(Nicoloso, p. 18 ).

Come organizzare un laboratorio didattico sui monumenti al confine orientale?

Qui di seguito, anche utilizzando materiali del testo, si suggeriscono solo alcuni esempi per un percorso didattico efficace. Il volume curato da Nicoloso offre un ricco repertorio fotografico e bibliografico. Le proposte sono rivolte agli studenti dei due cicli d’istruzione; naturalmente gli obiettivi e le competenze da raggiungere sono declinabili in base agli ordinamenti previsti per le diverse tipologie di scuole.

- La scelta di un monumento o di una tipologia di monumenti e dei luoghi corrispondenti da visitare.

- La preparazione in classe: asse spazio – temporale; problema storico: la guerra mondiale cui si riferisce il monumento.

- Analisi di fonti documentarie scritte per la ricostruzione degli avvenimenti bellici locali: diari, lettere, testimonianze.

- La ricostruzione delle vicende collegate alla progettazione e realizzazione dell’opera attraverso fonti documentarie (progetti) e articoli di giornale.

- Ricerca comparativa. Confronti tra monumenti di aree diverse anche appartenenti a diverse nazioni europee. Il culto dei caduti nel primo e nel secondo dopoguerra. Utilizzo della storiografia.

- La storia locale. Il monumento sorge in un’area particolarmente sensibile ai cambiamenti territoriali. Utilizzo della cartografia per la comprensione dei cambiamenti geopolitici (Cecotti, Pizzamei, 2007; Cecotti, 2011). Studio del paesaggio in cui sorge il monumento.

- Uscita e visita al monumento.

- Riproduzione del monumento o di parti di esso con la tecnica “en plein air”, la fotografia o la ripresa cinematografica.

- Visita al luogo in cui sorge il monumento. Studio del paesaggio circostante.

- Riproduzione con l’utilizzo di varie tecniche di parti del monumento o del monumento stesso.

- Ricostruzione tramite tecniche diverse (disegno, pittura, scrittura) del paesaggio con monumenti alternativi o monumenti progettati ma non realizzati.

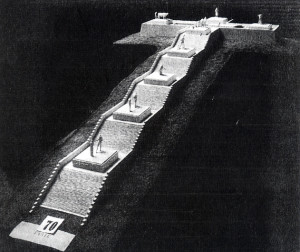

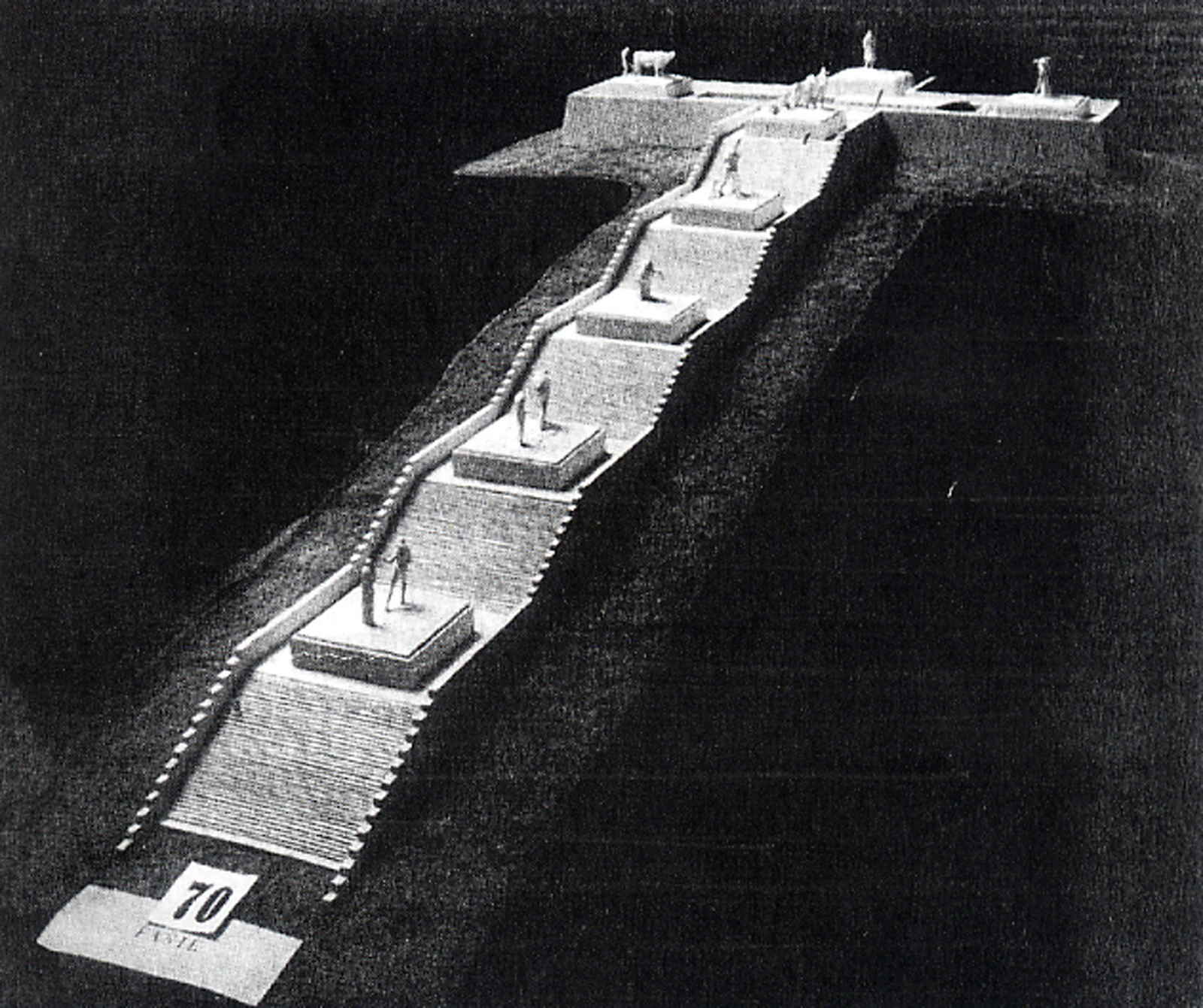

Eugenio Baroni, Progetto di I grado per il concorso per il monumento al Fante sul colle San Michele, 1920. Modello. Da “Cronache di Architettura”.

Pare di rilievo segnalare, innanzitutto, quei progetti mai compiuti perché non ritenuti conformi a chi gestisce il potere. Il percorso didattico potrebbe comprendere la visita al luogo dove il monumento è assente; per gli studenti si tratta non solo d’immaginare il monumento che non c’è, cercando di comprendere le ragioni della sua non realizzazione, ma anche d’immaginarne altri possibili in uno sforzo di progettazione che trovi soluzioni anche in relazione alle domande dell’oggi in un confronto ideale con quelle del passato.

Ad esempio, è il caso del Monumento al Fante sul monte San Michele sull’altopiano del Carso goriziano, uno dei luoghi simbolo della Grande guerra, teatro delle battaglie più spaventose e luttuose (Massimiliano Savorra, Il monumento al Fante sul monte San Michele al Carso, 1920 -1922, in Le pietre della Memoria. Monumenti sul confine orientale cit., pp. 71- 86). Alla fine della prima guerra mondiale, a Milano nasceva un comitato per la costruzione di un grande monumento ossario da dedicare al fante, il soldato semplice simbolo della guerra di massa che maggiormente aveva sofferto e pagato con la vita. Al concorso aperto per la costruzione dell’opera, tra gli ottanta progetti presentati, ci fu la proposta dello scultore Eugenio Baroni (1880-1935) che immaginava un’enorme scalinata a forma di croce che saliva le pendici del monte San Michele. Lungo la scalinata erano collocati otto gruppi scultorei che descrivevano l’impresa eroica del soldato, dalla chiamata alle armi fino alla morte in combattimento. In cima, i figli del caduto vigilavano sulla vittoria. Il messaggio di Baroni, che, reduce dalla guerra vissuta da volontario, elaborava una visione pessimistica del conflitto, era chiara: la guerra aveva rappresentato per il popolo dolore e sofferenza, espressi nella via crucis descritta. Sebbene fosse sostenuto dal comitato promotore e dall’approvazione popolare in seguito all’esposizione del bozzetto nel maggio del 1922, il progetto fu aspramente criticato dagli ambienti nazionalisti e osteggiato da Margherita Sarfatti, critica d’arte e consigliera di Mussolini, accusando l’opera di “troppa madre” e “poca vittoria”. Dopo la marcia su Roma, Mussolini negherà l’autorizzazione per la costruzione di un monumento che voleva ricordare la guerra come una grande tragedia. Del progetto (1920) rimasero il bozzetto e i gessi.

Altri progetti incompiuti per ragioni diverse, erano funzionali alla memoria ideologizzata imposta dal fascismo ormai al potere. Nel 1923, Mussolini affidò all’architetto Armando Brasini (1879- 1965) il progetto di un Monumento alla Vittoria che ricordasse la guerra vittoriosa e risarcisse la città di Gorizia posta al confine per l’abolizione della sua provincia nel 1923 (Elena Bassi, Il monumento alla Vittoria sul colle del castello di Gorizia di Brasini. 1923, in Le pietre della Memoria. Monumenti sul confine orientale cit., pp. 93-111). L’architetto, noto per una serie di progetti scenografici per la città di Roma, senza tener conto del luogo, dove in passato avevano convissuto più comunità linguistiche, propose un frammento di Roma imperiale da inserire nel tessuto urbano di Gorizia. Nel disegno, la scalinata che unisce la piazza principale della città al castello che la domina, è una via triumphalis. Lungo la scalinata, all’altezza della prima cinta muraria, colloca un grande arco trionfale che sbreccia le mura per imporre radici latine. Rimasto sulla carta, il progetto segnò una svolta: esaltava la guerra come un percorso trionfale. Ma sarà un’altra città di confine a vedere realizzato il monumento alla Vittoria. A Bolzano, Marcello Piacentini realizzerà l’Arco della Vittoria (1925-1926).

Il monumento alla III armata a Gorizia di Max Fabiani (1937-1942), è un’altra opera non realizzata (Lucia Panzera, Il monumento alla III armata a Gorizia di Fabiani. 1937-1942, in Le pietre della Memoria. Monumenti sul confine orientale cit., pp. 155 – 173). Il monumento voleva ricordare le gesta gloriose della Terza armata che tra l’otto e il nove agosto 1916 conquistò la città di Gorizia fissando la prima vittoria dell’esercito italiano dopo quindici mesi di guerra logorante e terribile (sesta battaglia dell’Isonzo). Il monumento avrebbe avuto non solo un compito commemorativo “accentuando il generoso sacrificio del fante”, ma anche una funzione nel riassetto urbanistico della piazza della Vittoria posta ai piedi del colle del Castello, luogo scelto per costruire l’opera. Coinvolto nella rivisitazione e sistemazione dello spazio fu l’architetto Max Fabiani (1865-1962) che riteneva il disegno adatto per la formazione di una piazza regolare e solenne che rispecchiasse i valori dell’italianità: lo scopo, infatti, era quello di disegnare una nuova piazza rettangolare che andasse a sostituire quella vecchia cuneiforme, ritenuta austriaca, sfruttando l’area liberata dalla demolizione di una caserma militare adiacente alla Chiesa di Sant’Ignazio. L’opera costituita da una parete monumentale, una vera e propria quinta larga ventiquattro metri, alta tredici e profonda sei, doveva dividere in due lo spazio all’altezza della Chiesa. All’epoca, l’idea fu al centro di un lungo, estenuante e polemico dibattito che coinvolse autorità locali (prefetto, podestà) e accademici romani (Ojetti, Giovannoni, Piacentini) insieme a rappresentanti del governo. Il contrasto riguardava le interpretazioni sull’italianità della piazza che doveva essere bella, regolare, centrale, moderna, “prettamente italiana”. Insomma, alla fine, sulla base delle conclusioni della quinta sezione del Consiglio nazionale dell’Educazione, delle scienze e delle arti, il ministro Bottai bocciò il monumento (lettera al soprintendente di Trieste, 1 settembre del 1939): questo era troppo ingombrante, turbava la prospettiva della Chiesa e relegava in una zona triangolare la bella fontana del Pacassi.

Due sono gli esempi della costruzione lungo quello che era stato il fronte di guerra dei grandi monumenti commemorativi, espressione delle ambizioni di potenza dello stato fascista: gli ossari di Oslavia e Redipuglia. Alla fine della Grande guerra, se l’urgenza di rendere più accessibili i luoghi di sepoltura e di raccogliere i caduti in luoghi più adeguati portò alla soppressione di migliaia di piccoli cimiteri di guerra e alla costruzione di cimiteri ex novo o all’adattamento dei cimiteri civili esistenti per la nuova sepoltura di oltre ben duecentosettantamila salme, le istanze ideologiche del fascismo condussero a un programma di sostituzione dei cimiteri di guerra giudicati ormai inadeguati e poco pedagogici ai fini di un culto celebrativo dei fasti della vittoria, con alcuni grandi ossari, dislocati lungo il confine. Vere e proprie “macchine della memoria” dovevano esaltare la possanza del complesso architettonico e garantire la permanenza del ricordo; dovevano rappresentare l’identità nazionale, la religione della patria, il culto della nazione. Nel 1931 lo smantellamento dei cimiteri di guerra e l’accorpamento dei caduti in ossari collettivi diventò legge.

L’ossario di Oslavia sorge vicino a Gorizia, sulla sommità di una collina. L’opera monumentale ha la forma severa e forte di un fortilizio e ciò è spiegabile con la scelta di costruire nelle zone di confine “architetture baluardi” che segnassero i nuovi confini attraverso le forme derivate dall’edilizia militare (Loredana Pin, L’ossario di Oslavia di Venturi. 1930-1938, in Le pietre della Memoria. Monumenti sul confine orientale cit., pp. 113- 131). La decisione da parte del commissario straordinario del governo Giovanni Faracovi di costruire l’ossario sulle alture di Oslavia seguiva un lungo dibattito iniziato nel 1929; per il luogo si era proposto prima il Castello, poi l’ex camposanto, quindi la chiesa del Sacro Cuore a Gorizia: diversi erano i punti di vista sulla memoria della guerra. Alla fine, nell’aprile del 1931, l’architetto Ghino Venturi (1884 – 1970) a cui furono affidate la progettazione e la direzione tecnico-artistica, predispose una soluzione architettonica che inseriva i simboli della romanità nel territorio dove questo monumento, il “castello dei morti” (dalle forme riconoscibili del monumento più caro ai goriziani, il Castello) aveva lo scopo di educare i vivi. L’idea di romanità creava un’unità concettuale tra l’antica Roma e il presente fascista, conseguita e legittimata dalla prima guerra mondiale e dai suoi caduti. Migliaia di corpi (56 mila sodati, 20 mila noti e 36 mila ignoti) furono così raccolti all’interno di un edificio che parlava di romanità.

Un grande ossario ancora più imponente fu quello di Redipuglia, il cui progetto fu affidato all’architetto Giovanni Greppi (1884 –1960) e allo scultore Giannino Castiglione (1884 – 1971) (Anna Maria Fiore, Il sacrario di Redipuglia di Greppi e Castiglioni. 1936-1938, in Le pietre della Memoria. Monumenti sul confine orientale cit., pp. 133-153). Qui, dal 1923, esisteva già un cimitero di guerra, parte di quel programma di riorganizzazione delle sepolture iniziato nei primi Anni Venti. Il cimitero degli Invitti della Terza Armata era allora il più importante cimitero di guerra in Italia con trentamila caduti sepolti, di cui solo cinquemila noti. Ma l’aspetto del cimitero richiamava piuttosto la drammatica vita da trincea. Accanto alle croci, i parenti nel tempo avevano posto oggetti legati ai combattimenti: frammenti di granate, scarponi, borracce, elmi bucati, marmitte. Una memoria viva, fatta di pietà popolare. Il cimitero non piaceva a Mussolini: lo giudicava “un grande deposito di un ferro vecchio”; disordinato, il cimitero comunicava sofferenza, disordine, la morte crudele. Tra il maggio e settembre 1935 maturò l’idea di sostituirlo e trasformarlo in un ossario monumentale. Greppi e Castiglioni disegnarono il nuovo ossario dove i morti creavano uno schieramento militare perfetto, offrivano un’immagine scolpita nella pietra, di un esercito disciplinato, compatto che non aveva paura della morte. La Grande guerra diventava un’anticipazione del fascismo che trasformava i morti in un esercito che era pronto a “credere, obbedire, combattere”. C’è un elemento che rafforza questa immagine di un esercito di morti pronti a combattere: in cima a ogni gradone è scolpita nella pietra la scritta Presente ripetuta ottomila volte; la scritta apparteneva alla liturgia fascista comparendo sulle pareti di tutti i sacrari fascisti. Così l’ossario della Grande Guerra rappresenta l’opera più compiuta di appropriazione della memoria del primo conflitto mondiale attuata dal regime. Sul vecchio fronte si disegnava un nuovo fronte della memoria.

Poco conosciuto e singolare per il luogo di costruzione è l’ossario tedesco di Pinzano sul Tagliamento (Marco Mulazzani, Il memoriale germanico a Pinzano al Tagliamento del VDK, 1938-1943, in Le pietre della Memoria. Monumenti sul confine orientale cit., pp. 175- 199). Non è l’unico costruito dai tedeschi per ricordare i loro morti, ma è significativo la scelta di un luogo lontano dal confine storico con l’Austria, al centro della pianura friulana, oltre il fiume Tagliamento. Qui nel 1917 l’esercito austro tedesco dopo la ritirata di Caporetto invase la pianura inseguendo l’esercito italiano sconfitto in ritirata fino al fiume Piave, e si combatté una battaglia da parte dell’esercito italiano per resistere all’occupazione. L’ossario racchiude parecchie contraddizioni. Frutto di accordi interni all’alleanza politica fra fascismo e nazismo, l’ossario esprimeva la volontà di una nazione quella tedesca che nel 1917 aveva sbaragliato l’esercito italiano e mostrava allora all’Europa le sue ambizioni egemoniche; al vecchio nemico tedesco veniva concesso la possibilità di costruire le proprie gesta vittoriose a cui corrispondevano però le fasi più negative per gli italiani: il ricordo della sconfitta mal si accordava con la propaganda nazionalista del fascismo. Contraddizioni che apparivano anche allora; ne è testimonianza alla fine della guerra la dimenticanza del monumento interrotto nel 1943.

Due monumenti meritano un’attenzione approfondita per la storia della progettazione, del dibattito politico e del percorso di realizzazione, ma soprattutto perché permettono di confrontare il culto dei caduti nel secondo dopoguerra con quello della prima guerra mondiale. La seconda guerra mondiale fu un conflitto diverso: nuove furono le modalità in cui persero la vita decine di milioni di civili; nuovo fu il bombardamento nucleare di Hiroshima e Nagasaki, come anche lo sterminio di ebrei in Europa. Come sottolinea lo storico Jay Winter “entrambe queste catastrofi aumentarono le probabilità che il linguaggio fosse ormai ai limiti estremi delle sue possibilità (…). Lo sforzo commemorativo della guerra precedente semplicemente non poté essere ripetuto. Il secondo conflitto contribuì a cancellare tutto quel ricco assortimento di linguaggi della commemorazione e del lutto fiorito al tempo della Grande guerra (Winter, 1998).

Gli studi più stimolanti per uno studio delle strategie della memoria sono senz’altro quelli attinenti le opere architettoniche del secondo dopoguerra perché nascono all’interno della nuova Italia repubblicana, democratica, nata dalla Resistenza, che si rispecchia nei valori costituzionali e tra questi l’undicesimo principio del rifiuto della guerra come soluzione alle controversie internazionali. Tuttavia, il dopoguerra nella regione Friuli Venezia Giulia è dominato dalla questione dei confini, dall’occupazione militare alleata (diretta e indiretta) e dalle rivendicazioni territoriali del nuovo stato jugoslavo. Fin dal 1945, la Guerra Fredda faceva sentire i suoi effetti e i monumenti eretti nel periodo immediatamente successivo risentono di questo clima ideologico che permea di ambiguità le opere architettoniche costruite per ricordare i caduti.

Interessante dunque proporre all’analisi due monumenti. Sono il Tempio nazionale dei caduti e dispersi di Russia a Cargnacco (Pozzuolo del Friuli), inaugurato nel 1955 e l’Ara Pacis a Medea (Gorizia), inaugurato nel 1951.

Il tempio di Cargnacco, piccola comunità del Friuli a sud di Udine, inaugurato nel settembre del 1955, con la sua presenza fisica e simbolica era un esemplare di “picchetto” ideologico – territoriale che marcava l’italianità del territorio in funzione antislava (Massimo De Sabbata, Il tempio nazionale dei caduti e dispersi di Russia a Cargnacco di Della Mea, 1945-1949, in Le pietre della Memoria. Monumenti sul confine orientale cit., pp. 201- 215). Nel clima della Guerra Fredda la vicenda dei dispersi in terra di Russia alimentava in Italia una campagna di accuse che coinvolgeva l’Unione Sovietica e di conseguenza il partito comunista italiano. La scelta di Cargnacco per un monumento nazionale a ricordo dei soldati caduti e dispersi in Russia sembra rispondere alla necessità di puntellare un confine “inquieto” non ancora certo. Il monumento è il risultato di una costruzione della memoria che intende da una parte risolvere nella pietas cristiana la memoria dei soldati caduti in una guerra fascista con cui non si facevano i conti: per questo il tempio è prima di tutto una chiesa luogo di preghiera e di condivisione del dolore; nello stesso tempo all’impianto ecclesiastico è aggiunta una facciata, una sorta di maschera monumentale che evoca un tipo di architettura utilizzata dal regime fascista nei suoi edifici rappresentativi. Si tratta dunque di un’opera ibrida apparentemente apolitica che mescola la pietas cristiana all’esaltazione del dovere militare per la patria.

Anche il percorso progettuale dell‘Ara Pacis di Medea, in provincia di Gorizia, unico monumento a ricordare tutti i caduti della Seconda guerra mondiale, rivela un percorso accidentato dalla progettazione alla realizzazione (Martina Zehenthofer, L’Ara Pacis a Medea di Bacciocchi, 1950-1951, in Le pietre della Memoria. Monumenti sul confine orientale cit., pp. 217-239). Il monumento doveva sorgere per ragioni ideali a Redipuglia sul colle Sant’ Elia di fronte alla celebre scalinata dei caduti della Grande guerra. Per i promotori del progetto esso doveva rappresentare la volontà di costruire una memoria condivisa fondata sul valore della pace. La scelta del luogo, invece, scatenò moltissime polemiche perché ormai divenuto simbolo dell’italianità minacciata sul fronte orientale. Alla fine fu scelto il colle di Medea, una località distante circa dieci chilometri dall’ossario di Redipuglia: l’imponente edificio che domina ancor oggi la piana agricola richiama stranamente nei suoi caratteri l’architettura monumentale voluta dal fascismo per autorappresentarsi. Zolle di terra provenienti da centinaia di piccoli cimiteri sono raccolte in un’urna situata ai piedi dell’Altare della Patria; giungono da cimiteri che raccolgono salme d’italiani caduti in campi opposti. Un insolito ecumenismo nasconde la ben più reale divisione delle memorie.

Tempio nazionale dei caduti e dispersi di Russia a Cargnacco di Pozzuolo del Friuli (Ud), 1949-1955. Archivio BCO.

Il Monumento alla Resistenza di Udine degli architetti Gino Valle (1923-2003) e Federico Marconi (1932) insieme allo scultore Dino Basaldella (1909-1977), e la Risiera di San Sabba a Trieste di Romano Boico partecipano alla costruzione della memoria del nuovo stato democratico.

Entrambe le architetture si contraddistinguono per la scelta di uno stile di rottura con la tradizione monumentale precedente. Tuttavia il ritardo con cui si arriva alla progettazione delle due opere, rivela ancora una volta le contraddizioni e le difficoltà presenti nel secondo dopoguerra in questa regione. Il decennio trascorso tra l’esito del concorso e l’inaugurazione del monumento della Resistenza a Udine (1958-1969), è scandito da polemiche che nascondono forse dietro agli argomenti di natura tecnica e stilistica ostilità di natura politica, dimostrando che la città medaglia d’oro alla Resistenza era, a distanza di tempo, divisa sulla memoria di quel fatto storico eccezionale rappresentato nel monumento dal volume puro e compatto del recinto quadrato in calcestruzzo di ventidue metri di lato, asimmetricamente appoggiato su piloni “perché la Resistenza era sorta sullo squilibrio nazionale, come sforzo costruttivo che coraggiosamente sfidava quello squilibrio”(Massimo De Sabbata, Il monumento alla Resistenza a Udine di Valle e Marconi, 1958-1969, in Le pietre della Memoria. Monumenti sul confine orientale cit., pp. 241- 259).

Nel 2015, un innovativo percorso didattico dell’Istituto tecnico Statale “G. Deledda – Max Fabiani” di Trieste in collaborazione con l’Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione Friuli Venezia Giulia, nell’ambito del progetto per il riallestimento della sala del Museo della Risiera di San Sabba, promosso dal Civico museo con Aned, Anpi e Irsml- Fvg, si è concluso con la realizzazione di un plastico che raffigura la Risiera di San Sabba nella sua massima espansione topografica. La raffigurazione orienta il visitatore negli spazi della Risiera del tutto mutati in seguito all’intervento dell’architetto triestino Romano Boico (1910-1985), che alla fine degli anni Sessanta di fronte alla disumanità dei campi di sterminio, dichiarava la difficoltà se non l’impossibilità dell’uomo contemporaneo a costruire monumenti. L’architetto, vincitore del bando di concorso emanato nel 1966 dal Comune di Trieste per la ristrutturazione e la sistemazione dell’ex lager, con interventi molto invasivi, trasformava il sito originario costruendo uno spazio evocativo, più che filologico, attraverso un linguaggio architettonico pieno di metafore. Fece distruggere gli edifici in rovina e modificò in modo sostanziale l’area, innalzando mura alte fino a undici metri intorno al perimetro del campo ed edificando nell’entrata originaria un muro che voleva comunicare oppressione e angoscia. Lo spazio così sacralizzato intendeva coinvolgere emotivamente il visitatore costringendolo a non dimenticare e a riflettere (Massimo Mucci, La Risiera di San Sabba a Trieste di Boico 1966-1975, in Le pietre della Memoria. Monumenti sul confine orientale cit., pp. 261-279).

L’operazione di attenta ricostruzione filologica portata avanti dagli allievi e docenti dell’ITS, consultabile nel sito dell’Irsml-Fvg (Ricostruire la forma di un lager: la Risiera di San Sabba, pdf all’indirizzo www.irsml.eu), ha voluto recuperare l’originale funzionalità degli spazi nel pieno rispetto della verità storica del lager nazista di Trieste. Si tratta di un percorso di grande interesse che pone una questione rilevante sul piano della comunicabilità della Shoah non solo nella didattica, ma anche nell’uso pubblico della storia. Di fronte alla moltiplicazione dei riti celebrativi e delle date commemorative che sembra spingere le giovani generazioni verso una sorta di assuefazione rischiosa per la loro maturazione etica e sociale, la scelta di una ricostruzione rigorosa dell’originaria destinazione del lager attraverso il reperimento e la lettura critica delle fonti, risponde all’esigenza di non fermarsi alla semplice commemorazione, pur necessaria, affrontando invece il compito più arduo, di una comprensione del passato consapevole e responsabile. È una risposta impegnativa ai rischi di disaffezione e banalizzazione insiti talvolta nei riti di trasmissione dei racconti sulla deportazione (cfr V. Pisanty, Abusi di memoria. Negare, banalizzare, sacralizzare la Shoah, Milano, Mondadori, 2012).

Il progetto che si è articolato in più fasi, ha previsto una ricerca storica su fonti d’archivio, giornali, studi, tesa a studiare il luogo recuperando tutte le sovrapposizioni che la storia, con il suo passare, vi ha impresso. Il riconoscimento di tre sedimentazioni temporali si è tradotta in una linea del tempo interattiva su piattaforma online free e in un database di tutti i documenti tecnici. Vi sono descritti: l’iniziale funzione produttiva dello stabilimento (1899), la sua trasformazione in lager nazista (1943-1945), il campo profughi gestito dal Governo militare alleato (1950-1953), gli alloggi per sinistrati e profughi (1954-1963), infine la nascita del monumento nazionale (1965). L’interesse maggiore sta nella ricostruzione degli usi degli spazi e degli edifici del lager, avvenuta attraverso il confronto tra le testimonianze raccolte durante l’istruttoria per il processo ai crimini della Risiera del 1976 e la documentazione tecnica recuperata negli archivi della città.

I due monumenti di Miodrag Živković a Gonars (1973) e di Ennio Cervi a Basovizza (2004-2007) sono la testimonianza di due memorie “difficili”. Il ritardo nella costruzione delle due opere rinvia a due questioni “scomode” interne alla storia regionale. Nel primo caso si tratta della rimozione durata a lungo della vicenda dei campi di concentramento per civili jugoslavi in Italia. L’inaugurazione del monumento ossario a Gonars nel 1973 accanto al cimitero del paese, a ricordo delle vittime del più grande campo per internati civili sorto in territorio italiano in seguito all’aggressione e occupazione italiana della Jugoslavia nel 1941, fu possibile solo dopo la definizione dei confini e l’avvio dei rapporti di collaborazione tra lo stato italiano e quello jugoslavo negli anni Sessanta. Di fronte all’autocensura delle responsabilità italiane nella seconda guerra mondiale, la costruzione del monumento che accoglie più di cinquecento vittime, quasi tutte di civili, fu voluta e finanziata dalla Jugoslavia che affidò la progettazione allo scultore serbo Miodrag Živković (1928). Il monumento è composto da più episodi: al centro vi è un grande oggetto scultoreo, un fiore stilizzato che accoglie al proprio interno, nel calice, i corpi delle vittime; un percorso attraversa il fiore, scende nel calice e poi risale per interloquire con altre due episodi monumentali. Da un lato il calice del fiore, scavato nel terreno, rappresenta il luogo intimo del dolore e della perdita; dall’altro le due composizioni verticali sono il luogo della riflessione e della rielaborazione collettiva del lutto. All’interno del cimitero, l’unica lapide in italiano recita che il sacrario accoglie gli “jugoslavi morti, caduti e dispersi”: il silenzio sulla causa di quelle morti evidenzia ancora la difficoltà della nazione di affrontare con responsabilità il proprio passato (Massimo De Sabbata, Il sacrario memoriale dei caduti jugoslavi a Gonars di Živković, 1971-1973, in Le pietre della Memoria. Monumenti sul confine orientale cit., in Le pietre della Memoria. Monumenti sul confine orientale cit., pp. 281- 295).

Il secondo monumento è il progetto di rifacimento dell’area dedicata al ricordo delle vittime delle foibe a Basovizza, sul Carso triestino (Alessandro Morgera, Il monumento alla “foiba” di Basovizza di Cervi, 2004-2007, in Le pietre della Memoria. Monumenti sul confine orientale cit., pp. 297- 310). La tomba di Basovizza fu inaugurata il 2 novembre 1959. La bocca del pozzo minerario scavato nei primi anni del Novecento, profondo 256 metri e quasi subito abbandonato, in seguito utilizzato come luogo di sepoltura collettiva durante la guerra e nei quaranta giorni di occupazione jugoslava della città di Trieste, fu chiusa con un lastra di cemento. Nel dopoguerra lo scontro ideologico fomentato dai postumi della guerra civile, dagli odi nazionalistici collegati alla questione dei confini, fa di Basovizza un luogo simbolo dell’odio e della violenza. Le polemiche tra le forze politiche sul numero, la tipologia delle vittime e sul carattere provvisorio della chiusura del pozzo si protraggono per decenni senza giungere a certezze e verità anche se negli ultimi due decenni la storiografia prodotta anche dalle istituzioni storiche locali hanno contribuito a una maggiore comprensione del fenomeno liberandolo dalle pastoie della politica e dai giudizi precostituiti. Nel 2006, su incarico del Comune di Trieste, l’architetto triestino Ennio Cervi (1936) ripensò il luogo. Creò un recinto murario in pietra per segnare la separazione dalla strada di transito proponendo un arrivo composto e meditativo oltre a un centro di documentazione realizzato in pietra e legno, in piena sintonia con l’ambiente. Intervenne sulla lastra di cemento incamiciandola in una guaina metallica in corten facendola assomigliare a un grande monolite di ferro color ruggine; un tappeto di pietre aguzze cosparso attorno al monumento fu voluto per accrescere la distanza tra il visitatore e la lastra di chiusura del pozzo che, nella sua essenzialità, “può apparire anche troppo compatta, troppo omogenea di fronte a una storia così tragica e complessa, che rigetta analisi semplificate e rifiuta miopie ideologiche”(Nicoloso, p. 63). Un’impalcatura dello scultore Livio Schiozzi (1943-2010) in finto legno, sormontata da una croce ricorda un argano e allude a una restituzione dei corpi che non c’è stata; anelli metallici, saldati sul fianco della lastra, paiono non escludere la possibilità di sollevare ancora quel coperchio.

Conclusioni

L’importanza dei saggio qui analizzato a fini didattici non si evince solo dalla proposta di chiavi interpretative per lo studio dei monumenti ai caduti nell’area di confine, ma anche da altri aspetti. Gli studi sono accompagnati da un ampio repertorio di note che rinvia a un’ampia bibliografia e alla documentazione che contestualizza la progettazione e la realizzazione della singola opera. I disegni dei progetti e molte fotografie dei monumenti arricchiscono il volume. In definitiva, il testo può diventare un manuale di consultazione e strumento di guida per impostare attività didattiche che mettano al centro l’operatività dello studente, stimolato a imparare costruendo in modo attivo le proprie conoscenze. La disciplina storica così com’è stata rinnovata nella sua metodologia ormai da tempo, privilegia un’azione didattica che non si risolve nella semplice trasmissione delle conoscenze. Le “Indicazioni nazionali” del 2012 in questo senso recepiscono il metodo per una storia profonda e totale:

“I libri, le attività laboratoriali, in classe e fuori della classe, e l’utilizzazione dei molti media oggi disponibili, ampliano, strutturano e consolidano questa dimensione di apprendimento. La capacità e la possibilità di usufruire di ogni opportunità di studio della storia, a scuola e nel territorio circostante, permettono un lavoro pedagogico ricco, a partire dalle narrazioni e dalle attività laboratoriali e ludiche con i più piccoli per attraversare molte esperienze esplorative sul passato: un lavoro indispensabile per avvicinare gli alunni alla capacità di ricostruire e concepire progressivamente il “fatto storico” per indagarne i diversi aspetti, le molteplici prospettive, le cause e le ragioni”.

In questa direzione, gli storici delle “Annales” lasciano un’eredità fondamentale. Come sostiene Jacques Le Goff, le “Annales” sottopongono una critica impietosa alla nozione di fatto storico:

Non vi è realtà storica bell’è fatta, per la penna dello storico […]. Lucien Febvre, nella sua lezione al Collège de France (1933), porta un esempio: “… Perché il fatto in sé, questo preteso atomo della storia, dove mai lo andremo a prendere? E’un fatto, l’assassinio di Enrico IV per mano di Ravaillac? Lo si analizzi, lo si scomponga nei suoi elementi, gli uni materiali, gli altri spirituali, risultato combinato di leggi generali, di circostanze particolari di tempo e di luogo, infine di circostanze proprie a ciascun individuo, noto o ignoto, che svolse nella tragedia una parte: come presto vedremo dividersi, scomporsi, dissociarsi un complicato intrico … non dato, ma creato dallo storico – e quante volte? Inventato e fabbricato per mezzo di ipotesi e congetture, per mezzo di un lavoro delicato e appassionato” (J. Le Goff, La Nuova Storia, op. cit., 17).

Bibliografia

Atlanti storici – Il confine orientale

- AA.VV. 1995 (2ª ed. 1996), Il confine mobile. Atlante storico dell’Alto Adriatico 1866-1992. Austria, Croazia, Italia, Slovenia, Monfalcone: Edizioni della Laguna.

- Baratta M. 1918, Confine orientale d’Italia, Novara: Istituto Geografico De Agostini.

- Battisti C. 1920, La Venezia Giulia. Cenni geografico-statistici (con 11 tavole geografiche), Novara: Istituto Geografico De Agostini.

- Buvoli A., Cecotti F., Patat L. (a cura di) 2005, Atlante storico della lotta di liberazione italiana nel Friuli Venezia Giulia. Una Resistenza di confine 1943 – 1945, Udine: Istituti per la Storia del Movimento di Liberazione nel Friuli Venezia Giulia.

- Cecotti F., Pizzamei B. 2007, Storia del confine orientale italiano 1797 – 2007. Cartografia, documenti, immagini, demografia, CD-ROM Trieste: Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia [Vedi una sintesi http://www.irsml.eu/materiali-sul-confine-orientale/327-franco-cecotti-e-bruno-pizzamei,-il-confine-orientale-italiano,-1797-2007 ].

- Cecotti F. in collaborazione con Dragan Umek 2010, Il tempo dei confini. Atlante storico dell’Adriatico nord-orientale nel contesto europeo e mediterraneo 1748-2008, Trieste: Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia, Trieste 2010 (con allegato Pappucia F., Un’epoca senza rispetto. Antologia sulla questione adriatica).

- Consociazione turistica italiana 1943, L’Europa e il mondo attraverso due guerre. Atlante storico-dimostrativo in 71 tavole, Milano: Consociazione turistica italiana.

- Corbanese G.G. 1987, Grande Atlante storico-cronologico comparato, volume 2°, Il Friuli, Trieste e l’Istria nel periodo veneziano, Udine: Del Bianco.

- Corbanese G. G. 1995, Grande Atlante storico-cronologico comparato, volume 3°, Il Friuli, Trieste e l’Istria nel periodo napoleonico e nel Risorgimento, Udine: Del Bianco.

- Dainelli G. 1918, La Dalmazia, Novara: Istituto geografico De Agostini.

- Gombač B. 2007, Atlante storico dell’Adriatico orientale, Pontedera: Bandecchi & Vivaldi.

- Michieli R. Zelco G. (a cura di) 2008, Venezia Giulia, la regione inventata, Udine: Kappa Vu.

Sintesi complessive – Il confine orientale

- AA.VV. 2009, Dall’Impero austro-ungarico alle foibe. Conflitti nell’area alto adriatica, Torino: Bollati Boringhieri.

- AA. VV. 1996, Il confine mobile. Cent’anni di storia giuliana, in «Il Territorio», n. 6, Ronchi dei Legionari: Consorzio culturale del Monfalconese.

- AA. VV. 1996/1997, La patria contesa. Trieste, l’Istria, le foibe, l’esodo. Vicende, Immagini, documenti dal confine orientale (1918-1956), in «Annali», n. 5/6, Museo Storico Italiano della Guerra.

- Andreozzi D., Finzi R., Panariti L. (a cura di), 2004, Lo specchio del confine. Identità, economia e uso della storia in Friuli Venezia Giulia 1990-2003, in «Il Territorio», n. 21/22, Ronchi dei Legionari: Consorzio culturale del Monfalconese.

- Cattaruzza M. 2007, L’Italia e il confine orientale 1866-2006, Bologna: il Mulino.

- De Castro D. 1981, La questione di Trieste. L’azione politica e diplomatica italiana dal 1943 al 1954, voll. I-II, Trieste: Lint.

- Duroselle J-B. 1966, Le conflit de Trieste 1943-1954, a cura di Centre Européen de la Dotation Carnegie pour la paix internationale, n.3, Bruxelles : Editions de l’Istitut de Sociologie de l’Université Libre.

- Finzi R., Magris C., Miccoli G. (a cura di) 2002, Il Friuli-Venezia Giulia (Voll. I-II), Collana Storia d’Italia. Le regioni dall’Unità ad oggi, Torino: Einaudi.

- Ghisalberti C. 2001, Da Campoformio a Osimo. La frontiera orientale tra storia e storiografia, Napoli: Edizioni scientifiche italiane.

- Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia 1998, Friuli e Venezia Giulia. Storia del ‘900, Gorizia: Libreria Editrice Goriziana.

- 2000, Relazione della Commissione mista storico-culturale italo-slovena, I rapporti italo-sloveni 1880-1956, in «Qualestoria», a. XXVIII, n. 2, Trieste: Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia.

- Valdevit G. 1986, La questione di Trieste 1941-1954. Politica internazionale e contesto locale, Milano: FrancoAngeli.

- Sestan E. 1947, Venezia Giulia. Lineamenti di una storia etnica e culturale, Roma: Edizioni Italiane.

- Wörsdörfer R., Il confine orientale. Italia e Jugoslavia dal 1915 al 1955, Bologna: il Mulino.

- Umek D. 2001, Rapporti etnici e cartografia al confine Nordorientale d’Italia, in «Atti del XXVII Congresso Geografico Italiano: La geografia delle sfide e dei cambiamenti», Trieste, 21-25 maggio 1996, Bologna: Pàtron Editore.

- Verginella M. 2008, Il confine degli altri. La questione giuliana e la memoria slovena, Roma: Donzelli.

- Vinci A 2011, Sentinelle della patria. Il fascismo al confine orientale 1918-1941, Roma-Bari: Laterza.

Didattica – Il confine orientale

- Benedettelli L., Fiorani M., Rocchi L. 2007, Per una storia del confine orientale. Fra guerre, violenze, foibe, diplomazia, Grosseto: Istituto Storico Grossetano della Resistenza e dell’Età Contemporanea.

- Cecotti F., Pupo R. (a cura di) 1998, Il confine orientale. Una storia rimossa, in “I viaggi di Erodoto”, a. 12, n. 34, Milano: Bruno Mondadori.

- Cecotti F. Un territorio e tanti confini: una storia comune a più Stati. Riflessioni didattiche sull’Alto Adriatico, tra geografia, demografia e toponomastica

vedi www.openstarts.units.it/dspace/bitstream/10077/5023/1/cecotti.pdf - Cecotti F. 2001, Insegnare in una regione di frontiera. Confini visibili, confini non visibili: memorie, identità personali, appartenenze etniche e la difficoltà di educare, in “Cooperazione Educativa”, a. L, n.1, Trento: Erikson.

Sulla memoria del lutto in guerra nelle guerre mondiali

- Gentile E. 2001, Il culto del Littorio, Roma-Bari: Laterza.

- Janz O. 2008, Il culto dei caduti in Isnenghi M. e Ceschin D. (a cura di), “Gli Italiani in guerra. Conflitti, identità, memorie dal Risorgimento ai nostri giorni”, vol. III – Tomo 2, pp. 905-916, Torino: Utet.

- Janz O. e Klinkammer L. 2008, La morte per la patria. La celebrazioni dei caduti dal Risorgimento alla Repubblica, Roma: Donzelli.

- Mosse G.L. 1990, Le guerre mondiali. Dalla tragedia al moto dei caduti, Roma-Bari: 1990.

- Winter J. 1998, Il lutto e la memoria. La Grande guerra nella storia culturale europea, Bologna: Il Mulino.

Scarpe rotte eppur bisogna andar. Una storia della Resistenza in 30 oggetti, a cura di P. E. Boccalatte e M. Carrattieri

Scarpe rotte eppur bisogna andar. Una storia della Resistenza in 30 oggetti, a cura di P. E. Boccalatte e M. Carrattieri L’affaire Matteotti. Storia di un delitto, di Fabio Fiore

L’affaire Matteotti. Storia di un delitto, di Fabio Fiore Monte Sole Marzabotto. Il processo, la storia, i documenti, di Marco De Paolis e Paolo Pezzino

Monte Sole Marzabotto. Il processo, la storia, i documenti, di Marco De Paolis e Paolo Pezzino Io vi accuso. Giacomo Matteotti e noi, di Concetto Vecchio

Io vi accuso. Giacomo Matteotti e noi, di Concetto Vecchio Insegnare Storia nella Scuola Secondaria, a cura di F. Monducci e A. Portincasa

Insegnare Storia nella Scuola Secondaria, a cura di F. Monducci e A. Portincasa Abbiamo strappato la pianta; bisogna strappare la radice

Abbiamo strappato la pianta; bisogna strappare la radice Partigiani presso gli stabilimenti Ercole Marelli

Partigiani presso gli stabilimenti Ercole Marelli L’arresto degli arlecchini

L’arresto degli arlecchini