I numeri che fanno la storia (ma non a scuola)

La popolazione mondiale ieri, oggi, domani

Abstract

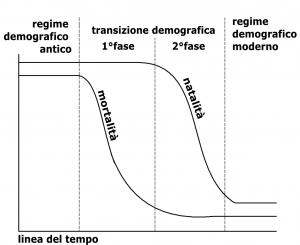

Le trasformazioni più straordinarie della storia contemporanea sono quelle demografiche, anche se esse vengono quasi ignorate dai manuali di storia. Il saggio parte dalla “transizione demografica”, che ha segnato il passaggio dal regime demografico tradizionale, comune a tutte le società agrarie del passato, a quello attuale; essa si è realizzata in tempi e modi diversi nel Nord e nel Sud del Mondo, che hanno provocato l’esplosione demografica del Novecento, e che provocheranno il grande invecchiamento della popolazione mondiale nel Duemila.

In questo contesto, si ripercorrono gli aspetti comuni e le differenze tra le migrazioni del passato e quelle del presente; e si dimostra, con la forza dei numeri della demografia, l’inconsistenza dei più diffusi luoghi comuni e stereotipi sull’immigrazione.

Dopo avere iniziato sottolineando la sostanziale assenza della prospettiva demografica dalla storia insegnata, il saggio si conclude rimarcando la stessa assenza, o marginalità, in Italia, sia nel dibattito storiografico che in quello politico, con qualche positiva (ma finora isolata) eccezione.

- La più grande trasformazione della storia del Novecento

- Il passato che aiuta a capire il presente: il regime demografico tradizionale

- La “transizione demografica”: prima, nel Nord del mondo

- Poi la transizione – incompleta – nel Sud del mondo

- Nel Duemila, una seconda transizione demografica?

- I due “giganti dell’Asia”: Cina e India

- Un altro caso significativo: le tendenze demografiche nell’area del Mediterraneo

- Francia e Italia, così vicine per la geografia, così lontane per la demografia

- Le migrazioni del Novecento e del Duemila

- I dati della demografia, “rimedio omeopatico” per gli stereotipi sulle migrazioni

- Che cosa succede, oggi, se la popolazione europea (o italiana) diminuisce

- “Vieni in città, che stai a fare in campagna?”

- Da Malthus all’equilibrio demografico ecosostenibile alla centralità della donna

- La prospettiva demografica, (quasi) assente nel dibattito storico e politico italiano

I Box di approfondimento

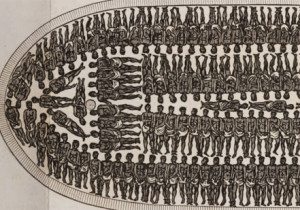

- BOX n.1 – Le migrazioni del passato: lente, graduali, autopropulsive

- BOX n.2 – Chi emigra e quando: la lezione del lungo Ottocento per il presente e per il futuro

- BOX n.3 – La “capacità adattativa” nelle migrazioni del passato prossimo e del presente

- BOX n.4 – Altri tipi di migrazioni molto diverse: dalle deportazioni alla “fuga dei cervelli”

- BOX n.5 – Ecco come la demografia ci rivela il declino dell’Italia, oggi e domani

La più grande trasformazione della storia del Novecento

Quante righe occupano gli aspetti demografici, nelle centinaia di pagine di qualunque manuale di storia?

E quanti minuti ne occupano in classe, delle 60 ore annue di insegnamento della storia?

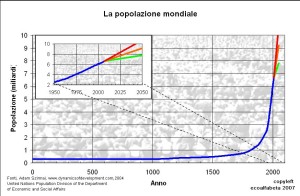

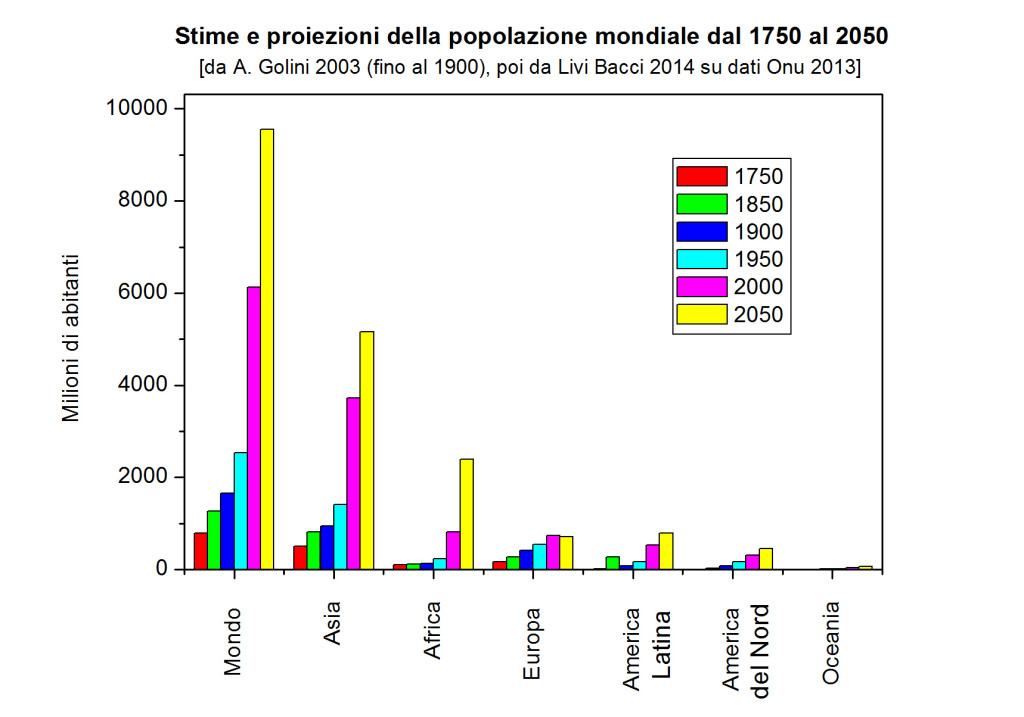

Eppure, il più grande cambiamento nella storia contemporanea è l’aumento della popolazione mondiale, che nel corso del Novecento è passata da 1,6 a 6 miliardi, e a 7 nel 2011.

Ciò significa che nel XX secolo la nostra specie è quadruplicata, dopo avere impiegato tutti i 200.000 anni della sua storia per arrivare, poco dopo l’inizio del XIX secolo, a un miliardo di esseri umani.

Dentro questa enorme trasformazione ce ne sono altre, non meno straordinarie:

– La percentuale di popolazione urbana è salita dal 10% al 50% (e molto di più nei paesi ricchi).

– Il numero di figli per donna è diminuito quasi ovunque di due e anche di tre volte.

In molte parti del mondo, il numero di figli per donna è sceso da quattro-cinque a meno di due.

– La durata media della vita è raddoppiata, e di conseguenza la popolazione è sempre più anziana.

– E’ profondamente cambiata la distribuzione della popolazione mondiale. Ad esempio, la percentuale della popolazione europea su quella mondiale si è dimezzata, dal 25% al 12%, e continua a diminuire: secondo previsioni attendibili, sarà il 7,5% nel 2050; a quella data, l’Africa avrà quasi il 22% della popolazione mondiale, mentre ne aveva meno del 9% all’inizio del Novecento.

I mutamenti demografici incidono dunque sia sulla “grande storia” dei rapporti tra le diverse aree del mondo, sia sulle strutture e sulle relazioni familiari, fino alle dimensioni più private e intime, come quelle della procreazione e dei rapporti tra genitori e figli.

La demografia storica riesce a indagare fenomeni così diversi utilizzando poche variabili principali: la natalità (numero di nati per 1000 abitanti), legata alla fecondità (numero medio di figli per donna) e alla nuzialità (numero di matrimoni in una determinata popolazione); la mortalità (numero di morti per 1000 abitanti), che assieme alla natalità determina il saldo naturale della popolazione; a questo si somma il saldo migratorio, cioè la differenza tra le immigrazioni e le emigrazioni.

Il passato che aiuta a capire il presente: il regime demografico tradizionale

Tanti figli, perché pochi sopravvivevano

Le enormi trasformazioni sopra elencate si spiegano con il concetto-chiave di “transizione demografica”, definibile come il passaggio dal regime demografico tradizionale a quello moderno; ovvero da alti (cioè “naturali”) a bassi (cioè “controllati”) livelli sia di fecondità che di mortalità (soprattutto infantile).

Il regime demografico tradizionale è quello di tutte le società agrarie, dal Neolitico alla rivoluzione industriale.

Poiché le loro uniche fonti di energia motrice erano i muscoli, animali e umani (l’energia eolica e idraulica dei mulini contribuiva appena per il 2%, e quasi per nulla nell’attività predominante, l’agricoltura), i figli rappresentavano l’investimento più importante, prima come braccia da lavoro nei campi e poi, in assenza di sistemi pensionistici, come “bastone della vecchiaia”. Le donne generavano, mediamente, 5-6 figli, circa la metà dei quali moriva in età infantile o comunque prima di arrivare all’età adulta. Proprio l’alta mortalità infantile induceva a un’alta procreazione, per cui la popolazione era composta in gran parte da giovani: la durata media della vita superava di poco i 30 anni, perché tra i molti che nascevano pochi diventavano vecchi. Nonostante il freno rappresentato dall’altissima mortalità, le società agrarie tendevano perciò a crescere, ma in modo lento e discontinuo perché le eventuali fasi crescita sostenuta (quali ad esempio i secoli X-XIII in Europa) erano invariabilmente seguite da drammatiche fasi di calo, dovute a carestie alimentari e a epidemie di malattie infettive. Come si è crudamente osservato, i molti figli erano una “benedizione” per la singola famiglia contadina ma al contempo una “maledizione” per l’insieme della società. Periodicamente, infatti, la crescita demografica si infrangeva contro il muro invalicabile del rapporto popolazione-risorse ambientali (e contro la “legge dei rendimenti decrescenti” dei terreni messi a coltura).

Le severe autolimitazioni dell’Europa moderna: sposarsi più tardi, per non frazionare la terra

Anche se questo regime demografico è comune a tutte le società preindustriali, va rilevata una differenza tra l’Europa e le due aree a maggiore densità demografica, l’Asia orientale e meridionale (dalla Cina e il Giappone all’India). Quelle civiltà, legate alla coltura del riso (pianta ad altissimo rendimento e che non richiede la rotazione né l’allevamento di animali, per ricostituire la fertilità del terreno), hanno sempre avuto sia un’altissima densità di popolamento sia un’altissima fecondità, con spose-bambine che iniziavano prestissimo a fare figli. Non così in Europa, area di civiltà basata su un cereale “esigente” come il grano: esso ha infatti un rendimento molto inferiore al riso, e brucia l’azoto del terreno per cui richiede il maggese (i campi lasciati a riposo, con il sistema della rotazione biennale, e dall’XI secolo triennale) e ampi spazi per l’allevamento del bestiame per il concime. Per questo motivo la densità di popolazione in Occidente è sempre stata molto più contenuta. In particolare dai secoli XV-XVI, nell’Europa centro-occidentale, l’equilibrio tra popolazione e terra coltivabile venne preservato con alcune autolimitazioni della natalità, in modo da non dovere frazionare i poderi sotto al minimo necessario per la sussistenza della famiglia contadina. In assenza di sicuri sistemi anticoncezionali, la natalità venne ridotta limitando la nuzialità: in primo luogo, l’età media del matrimonio venne posticipata a 23-24 anni per le donne (anche di più per gli uomini), ovvero quasi dieci anni più tardi di quanto avveniva nelle altre parti del mondo; in secondo luogo, contribuì l’alta incidenza di celibato e nubilato, anche per motivi religiosi, questo pure un fenomeno specificamente europeo. Che questa autolimitazione (più o meno consapevole) della fecondità fosse legata alle specifiche condizioni del rapporto tra la popolazione e le risorse del territorio europeo, lo prova il ben diverso comportamento dei contadini europei emigrati in quell’epoca in America (vedi Box n.1). I numeri sulla diversa densità di popolazione per kmq coltivato sono eloquenti: nel XVII secolo, c’erano 60 persone in Europa, ma 856 in Giappone, 477 in Cina e 269 dell’India.

BOX n.1 - Le migrazioni del passato: lente, graduali, autopropulsive

La “transizione demografica”: prima, nel Nord del mondo

La prima fase della transizione: l’aumento della popolazione

La transizione dal regime demografico delle società agrarie tradizionali a quello attuale è legata a fattori – la rivoluzione agronomica, quella industriale e dei trasporti, il modello di vita urbano e processi a questi connessi, come la scolarizzazione e l’emancipazione femminile – riassumibili nel termine modernizzazione.

Come noto, essa iniziò in Inghilterra e si diffuse prima nell’Europa occidentale e in Nord America, poi nel resto d’Europa, in Giappone, Australia e Nuova Zelanda, ovvero in quelli che sono diventati i paesi economicamente avanzati del cosiddetto “Nord del mondo”. Solo in seguito, solo in parte, e con tempi e ritmi molto diversi, la modernizzazione si è estesa ai paesi poveri del cosiddetto “Sud del mondo”: Asia, Africa, America Latina.

Componente essenziale della modernizzazione, la transizione demografica si attua in due fasi. La prima fase, iniziata in Inghilterra e nel resto dell’Europa occidentale nella seconda metà del Settecento, e nell’Europa orientale e meridionale nel secondo Ottocento, provocò un intenso e prolungato aumento della popolazione. Ciò si spiega col fatto che la natalità rimase alta ma la mortalità diminuì, per diverse cause: la scomparsa della peste, l’aumento delle risorse alimentari, poi anche le migliorate condizioni igieniche delle città (a loro volta, effetti delle rivoluzioni agricola, industriale e dei trasporti). Con un’alta natalità e una mortalità in calo, la popolazione europea aumentò molto e rapidamente tra il secondo Settecento e il 1914, tanto che in quel periodo quasi 60 milioni di europei emigrarono verso le Americhe e l’Australia (vedi BOX n.2). Anche al netto di quell’enorme esodo, in un secolo e mezzo la popolazione europea passò da un quinto a un quarto della popolazione mondiale (vedi tabella 1).

BOX n.2 - Chi emigra e quando: la lezione del lungo Ottocento per il presente e per il futuro

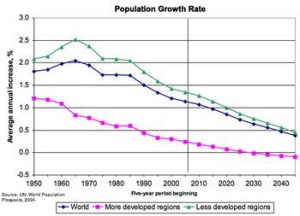

La seconda fase della transizione: la crescita rallenta, fino ad azzerarsi

Dall’inizio del Novecento (anche prima, in Europa nord-occidentale; ma solo dopo la Prima guerra mondiale, nell’Europa orientale e meridionale), iniziò la seconda fase della transizione demografica, cioè il progressivo rallentamento della crescita, fino al suo azzeramento. Va sottolineato che era il tasso di crescita a diminuire, non la popolazione in termini assoluti. Questa continuò a crescere, sia pur più lentamente, per due motivi:

1) il calo della mortalità consentiva a molte più persone di vivere più a lungo;

2) la minore crescita riguardava comunque una popolazione più numerosa (vedi dopo, tabella 1 e grafico).

La crescita rallentò perché, mentre proseguiva il calo della mortalità (ora dovuto soprattutto ai progressi medico-sanitari), il modello di vita urbano-industriale portò gradualmente a rallentare anche la natalità. Infatti, mentre per i contadini i figli costituivano già dall’infanzia preziose braccia da lavoro nei campi, in città diventavano bocche da sfamare, tanto più costose quanto più si diffondeva la scolarizzazione obbligatoria e venivano posti limiti al lavoro minorile in fabbrica. Il calo della natalità fu anche un effetto del calo della mortalità perché, all’aumentare dei figli che sopravvivevano, i genitori iniziarono a generarne meno.

Ciò fu al contempo causa ed effetto di una grande trasformazione della mentalità e dei comportamenti, di cui un aspetto fondamentale fu la progressiva emancipazione femminile, nel corso del Novecento: si passò da un sistema di procreazione naturale a forme sempre più efficaci di controllo e di programmazione delle nascite (la contraccezione ormonale, ovvero la “pillola”, inventata negli anni ’50, iniziò a diffondersi nei ’60).

In Europa e nel resto del Nord del mondo, il calo della natalità iniziò negli anni ’20. Dopo una temporanea inversione di tendenza dal dopoguerra agli anni ’60 (il cosiddetto “baby-boom”), la natalità tornò a calare fino a toccare negli anni ‘70 la “crescita 0”, cioè un equilibrio al ribasso tra nati e morti: così si concluse nel Nord del mondo la transizione, che instaurò il regime demografico moderno.

L’esito della transizione demografica si può dunque riassumere in una doppia “vittoria” – prima contro la morte precoce, poi contro le nascite indesiderate – che diede inizio a un regime demografico più “efficiente”.

Poi, la transizione – incompleta – nel Sud del mondo

Nel Sud del mondo, la grande crescita legata alla prima fase della transizione demografica iniziò nella prima metà del Novecento – proprio quando nel Nord stava rallentando – e si manifestò soprattutto tra gli anni ‘50 e i ‘70, cioè in un arco di tempo molto più breve e in modo molto più intenso di quanto era accaduto nel Nord. Ciò fu l’effetto combinato di due fenomeni:

1. la mortalità diminuì rapidamente (pur rimanendo, in assoluto, ben più alta che nel Nord), a causa della diffusione dal Nord al Sud degli antibiotici e delle vaccinazioni contro le malattie infettive;

2. la natalità rimase alta, per il permanere di modelli culturali tradizionali tipici di società agricole, caratterizzate da una forte subalternità delle donne, che iniziavano prestissimo (14-15 anni) a generare figli.

Come riassume il demografo Antonio Golini, dal secondo dopoguerra i paesi sviluppati hanno “esportato” nei paesi del Sud del mondo molta più salute che sviluppo.

Si innescò così in quei paesi la cosiddetta “bomba demografica”, cioè un enorme aumento della popolazione.

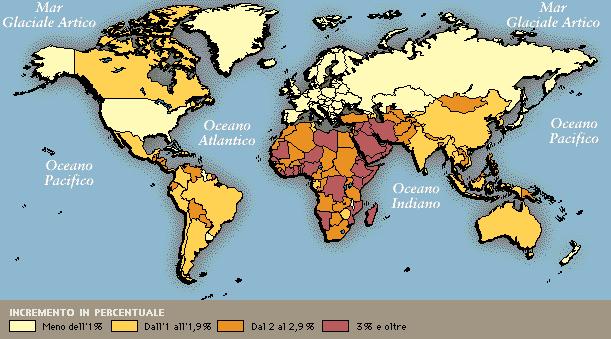

Poi, dagli anni ‘80-‘90, la natalità e la crescita della popolazione hanno cominciato a rallentare, cioè anche nel Sud è iniziata la seconda fase della transizione demografica. Ciò si è realizzato però in tempi e con ritmi diversi: prima in Asia orientale e in America Latina; solo all’inizio del Duemila, e molto più lentamente, nel Medio Oriente e in Africa, dove la crescita demografica è tuttora alta (vedi grafico 3 e tabella 1, sopra; e grafico 4B, sotto).

Nel Duemila, una seconda transizione demografica?

Dagli anni ’90 del Novecento è iniziata nel Nord del mondo quella che alcuni demografi definiscono una “seconda transizione demografica” (ben diversa dalla seconda fase della prima transizione, descritta sopra), che caratterizzerà il XXI secolo. Essa consiste in un ulteriore declino sia della mortalità sia, soprattutto, della fecondità e della natalità, che dovrebbe avere come conseguenze, nei prossimi decenni:

a) un calo della popolazione, più o meno intenso e rapido nei diversi paesi del Nord; b) un intenso e “devastante” mutamento della loro struttura per età, con un forte invecchiamento della popolazione.

Ciò accade perché nel Nord del mondo, che aveva completato negli anni ’70 del Novecento la prima transizione demografica, il tasso di fecondità (e di conseguenza la natalità) ha proseguito a calare, ben al di sotto della media di due figli per donna che assicura il ricambio generazionale (cioè appunto la “crescita 0”, la stabilità della popolazione). Questo fenomeno, che non ha precedenti nella storia, iniziò in alcuni paesi come l’Italia e il Giappone, che sono infatti i paesi più “vecchi” del mondo, con un numero medio di figli per donna compreso tra 1,2 e 1,3; ma si è poi esteso alla maggior parte dei paesi sviluppati.

Nel Sud del mondo, sempre dagli anni ‘90, è emersa una differenza rilevante tra due situazioni (vedi tab.2):

– il tasso di fecondità è calato sensibilmente, e continua ad abbassarsi verso o sotto i due figli per donna, nei cosiddetti “paesi emergenti”: la Cina, il resto dell’Asia orientale e l’America Latina;

– il tasso di fecondità rimane molto alto, e cala più lentamente, in un altro gruppo di paesi localizzati nell’Asia sud-occidentale e, soprattutto, nell’Africa subsahariana: i cosiddetti “paesi “a sviluppo minimo”.

[da A.Golini, 2011, p. 52]

| Numero medio di figli per donna nel quinquennio 2000-05 | Numero medio di figli per donna previsti nel 2045-50 |

| 1,6 nei paesi sviluppati (di cui: Giappone 1,3; Europa occ. 1,4; Russia, Europa or. e balcanica, Canada, Oceania 1,6; Usa 2);

2,9 nei paesi in via di sviluppo (di cui: Cina; 1,7; resto dell’Asia orientale 1,9; America Latina 2,5; Asia meridionale 3,2; Asia occidentale 3,5; Africa 5,0)

|

1,8 in tutti i paesi sviluppati, con oscillazioni minime (0,1) tra di essi;

2,1 nell’insieme dei paesi in via di sviluppo, ma con rilevanti differenze: America Latina, Asia orientale e meridionale 1,9; Asia occidentale 2,0; Africa 2,5. |

Questa evoluzione induce i demografi a sostituire alla distinzione Nord-Sud del mondo una tripartizione fra:

A. paesi economicamente sviluppati, che si trovano ormai nella seconda transizione demografica;

B. paesi “emergenti”, che sono nella seconda fase della prima transizione demografica;

C. paesi “a sviluppo minimo”, quasi tutti nell’Africa subsahariana, che sono ancora nella prima fase della

prima transizione demografica, con alti tassi di fecondità e perciò un forte aumento della popolazione.

Nella prima metà del Duemila, questi tre gruppi di paesi hanno problemi demografici molto diversi, a causa delle grandi differenze nella composizione della popolazione per fasce di età tra giovani (sotto i 15 anni), adulti in età lavorativa (15-65 anni), e anziani (oltre i 65 anni), come si vede nella tabella 3.

[da A.Golini 2011 su dati Onu 2007]

| aree | paesi “sviluppati” | paesi “emergenti” | paesi “a sviluppo minimo” | Mondo | ||||||

| fasce età | < 15 | 15-65 | > 65 | < 15 | 15-65 | > 65 | < 15 | 15-65 | > 65 | totale: |

| Nel 2005 | 207 | 823 | 186 | 1323 | 2941 | 267 | 318 | 423 | 25 | 6516 |

| Nel 2050 | 189 | 731 | 325 | 1147 | 4008 | 1048 | 491 | 1131 | 120 | 9191 (¹) |

| Incremento | -18 | – 92 | +139 | -176 | +1067 | +781 | 173 | +708 | +95 | +2675 |

| Increm.% | -0,8 | -11 | +75 | – 13 | +36 | +290 | +54 | +167 | +380 | +40 |

| 2005/tot.(²) | 17% | 31% | 15% | 29% | 65% | 6% | 41% | 55% | 3% | |

| 2050/tot.(²) | 15% | 21% | 26% | 18% | 64% | 17% | 28% | 65% | 7% | |

(1) questa cifra totale (9191 milioni) differisce da quella della 1a tabella (9551) perché è desunta dalle previsioni Onu del 2007, anziché, come in quella, dalle previsioni del 2012.

(2) i dati di queste ultime due righe significano: nel 2005 i giovani sotto i 15 anni rappresentavano il 17% della popolazione dei paesi sviluppati, che calerà al 15% nel 2050; nei paesi emergenti tale fascia di età rappresentava il 29% della popolazione nel 2005, e calerà al 18% nel 2050; nei paesi a sviluppo minimo… ecc.

Per effetto di questi mutamenti, si prevede che nella prima parte del XXI secolo:

a) la popolazione giovane (sotto i 15 anni) calerà nel mondo di circa 15 milioni, come esito combinato di: un leggero calo nei paesi progrediti (nei quali è già calata moltissimo); un forte calo (176 milioni= -13%) nei paesi emergenti; un forte aumento (173 milioni= +54%) nei paesi a sviluppo minimo.

b) la popolazione in età lavorativa aumenterà di quasi 1,7 miliardi, con fortissime differenze nelle tre aree: -92 milioni nei paesi progrediti; +1067 milioni nei paesi emergenti; +708 milioni nei paesi a sviluppo minimo: si pensi che per impiegare il 70% di questi 1,7 miliardi di lavoratori, servirebbero 1250 milioni di nuovi posti di lavoro!

c) la popolazione anziana (oltre i 65 anni) crescerà nel mondo di 1 miliardo: 140 milioni nei paesi avanzati, nei quali rappresenteranno ben il 26% del totale della popolazione; 877 milioni nei paesi degli altri due gruppi presi insieme, ove costituiranno solo il 15% della popolazione, ma con un incremento del 300%.

Per motivi diversi, perciò, saranno messi a dura prova i sistemi pensionistici e sanitari (è da ricordare che la spesa sanitaria in Italia riguarda per l’80% la popolazione di questa fascia di età): nel Nord per l’altissimo numero di anziani; nel Sud per la debolezza (o quasi assenza) di tali sistemi.

I due “giganti dell’Asia”: Cina e India

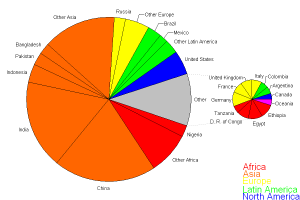

In demografia pesano ovviamente sia i dati assoluti che le tendenze. Non vi è alcun dubbio che, in termini assoluti, le realtà demografiche più rilevanti siano i due “giganti dell’Asia”: la Cina e l’India, da sempre i paesi più popolosi del mondo, che insieme ospitano oggi più di un terzo della popolazione mondiale.

La Cina

In passato, dall’antichità al secolo XVIII, il primato demografico cinese era ancora più schiacciante. Dopo un andamento altalenante tra il XIX secolo e la metà del XX, la dura “politica del figlio unico” introdotta dal nuovo corso post-maoista di Deng Xiao Ping alla fine degli anni ’70 (e abrogata nel 2013), ha drasticamente frenato la crescita demografica cinese, e nella stessa direzione vanno i processi di modernizzazione e urbanizzazione in atto. A causa di questa brusca “frenata”, la popolazione cinese (al di là delle incertezze sull’attendibilità dei dati demografici di questo paese) dopo il 2030 dovrebbe iniziare a decrescere, e il paese dovrà gestire i non facili problemi legati al forte aumento degli anziani: uno scenario già presente nei paesi occidentali, ma senza precedenti in un paese di “nuova industrializzazione” (sia pure diventato la prima potenza economica mondiale).

L’India

Come mostra la tabella 4, nel 2050 l’India avrà sorpassato la Cina e sarà il paese più popoloso del mondo. Ciò si spiega con il ritardo e con la maggiore gradualità, rispetto alla Cina, con cui l’India ha iniziato i processi di modernizzazione e di transizione demografica. Non è qui possibile tenere conto delle grandissime differenze interne a questo enorme Stato federale, nel quale coesistono aree con tassi di fecondità diversissimi. Nel suo insieme, l’India è l’esempio tipico di come si attua la transizione demografica nel Sud del mondo, sia per il ritmo e l’intensità della crescita, molto forti nella seconda metà del Novecento ma in attenuazione dalla fine del secolo; sia per i fattori inerziali della crescita. Infatti, anche se il numero di figli per donna si è dimezzato in mezzo secolo (dai 6 di metà Novecento ai 3 del Duemila), ed è in ulteriore diminuzione, la popolazione continua a crescere per effetto dell’alto numero di giovani in età feconda, e pertanto dell’alta nuzialità. E’ questo il tipico fattore inerziale delle dinamiche demografiche (sia in aumento sia in calo), che sono… come valanghe, lente a mettersi in moto, ma poi via via più poderose e inarrestabili.

Come mostra la tabella 4, nel 2050 l’India avrà sorpassato la Cina e sarà il paese più popoloso del mondo. Ciò si spiega con il ritardo e con la maggiore gradualità, rispetto alla Cina, con cui l’India ha iniziato i processi di modernizzazione e di transizione demografica. Non è qui possibile tenere conto delle grandissime differenze interne a questo enorme Stato federale, nel quale coesistono aree con tassi di fecondità diversissimi. Nel suo insieme, l’India è l’esempio tipico di come si attua la transizione demografica nel Sud del mondo, sia per il ritmo e l’intensità della crescita, molto forti nella seconda metà del Novecento ma in attenuazione dalla fine del secolo; sia per i fattori inerziali della crescita. Infatti, anche se il numero di figli per donna si è dimezzato in mezzo secolo (dai 6 di metà Novecento ai 3 del Duemila), ed è in ulteriore diminuzione, la popolazione continua a crescere per effetto dell’alto numero di giovani in età feconda, e pertanto dell’alta nuzialità. E’ questo il tipico fattore inerziale delle dinamiche demografiche (sia in aumento sia in calo), che sono… come valanghe, lente a mettersi in moto, ma poi via via più poderose e inarrestabili.

Un altro caso significativo: le tendenze demografiche nell’area del Mediterraneo

Se consideriamo le tendenze demografiche in atto attorno al Mediterraneo (centro-occidentale), a un primo sguardo notiamo che sulle sue sponde si fronteggiano paesi del Nord del mondo (Spagna, Francia, Italia, Grecia), che hanno completato la prima transizione demografica e sono entrati nella seconda; e paesi africani (Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto), cioè di quella parte del Sud del mondo che è ancora in fasi diverse della prima transizione demografica, con alti tassi di incremento demografico.

Tab. 5A dati demografici e socio-economici del presente e proiezioni demografiche sui paesi dell’Europa mediterranea [dati e proiezioni della World Population Review, ONU 2013: sulla popolazione, espressi in milioni]

| Paesi | popolaz. 2013 |

fecondità (¹) | natalità (¹) | Pil/ab. (²) | ISU (³) | popolaz. 2020 |

popolaz. 2050 |

| Spagna | 47 | 1,4 | 9,7 | 30.058 | 0,885 (23^) | 47,4 | 45 |

| Francia | 64,3 | 1,9 | 12,5 | 35.295 | 0,893 (20^) | 66,5 | 73 |

| Italia | 61 | 1,38 | 8,2 | 29.812 | 0,881 (25^) | 60,8 | 56 |

| Grecia | 11 | 1,3 | 9,4 | 24.260 | 0,860 (29^) | 11 | 10 |

| Totale | 183,3 | 185,7 | 184 | ||||

Tab. 5B Dati demografici e socio-economici del presente e proiezioni demografiche sui paesi dell’Africa mediterranea [dati e proiezioni della World Population Review, ONU 2013: sulla popolazione, espressi in milioni]

| Paesi | popolaz. 2013 |

fecondità (¹) | Natalità (¹) | Pil/ab. (²) | ISU (³) | popolaz. 2020 |

popolaz. 2050 |

| Marocco | 32 | 2,2 | 21,0 | 5.193 | 0,582 (130^) | 35 | 43 |

| Algeria | 39 | 2,9 | 16,9 | 7.270 | 0,713 (93^) | 44 | 61 |

| Tunisia | 10,8 | 2,0 | 15,4 | 9.650 | 0,712 (94^) | 11,8 | 14 |

| Libia | 6,2 | 2,0 | 25,1 | 11.900 | 0,761 (64^) | 7 | 10 |

| Egitto | 82 | 2,7 | 21,7 | 6.474 | 0,662 (112^) | 92 | 142 |

| Totale | 170 | 189,8 | 270 | ||||

1) Il tasso di fecondità, cioè il numero medio di figli per donna, è riferito al quinquennio 2005-10, così come il tasso di natalità, cioè il numero di nati per mille abitanti

2) Il Pil/ab, cioè il Prodotto interno lordo pro capite, è relativo al 2012 ed è espresso in dollari [fonte: FMI]

3) ISU=Indice di sviluppo Umano, basato su indicatori sociali, oltre che economici; tra ( ) la posizione nella classifica mondiale

A uno sguardo più approfondito, però, si osserva che:

a) i paesi dell’Europa mediterranea mostrano aspetti comuni ma anche differenze significative: Spagna, Italia e Grecia hanno un tasso di fecondità inferiore alla media sia dei paesi sviluppati, sia di quelli europei (rispettivamente: 1,6 e 1,4, vedi tabella 2); non è così per la Francia, che è infatti l’unico paese dell’Europa mediterranea la cui popolazione continuerà ad aumentare.

b) i paesi dell’Africa mediterranea mostrano anche sul piano demografico specificità e differenze storiche rispetto al resto dell’Africa, che li rendono simili ai paesi del Medio Oriente. La popolazione dell’Africa mediterranea crescerà da 170 a 270 milioni di abitanti dal 2005 al 2050, sulla base di un tasso di fecondità intermedio tra quello dei “paesi emergenti” dell’Asia orientale e quelli dell’Asia meridionale e, soprattutto, dell’Africa subsahariana (anche se con differenze rilevanti tra Tunisia, Libia e Marocco da una parte, e Algeria ed Egitto dall’altra, come mostra la tabella 5B).

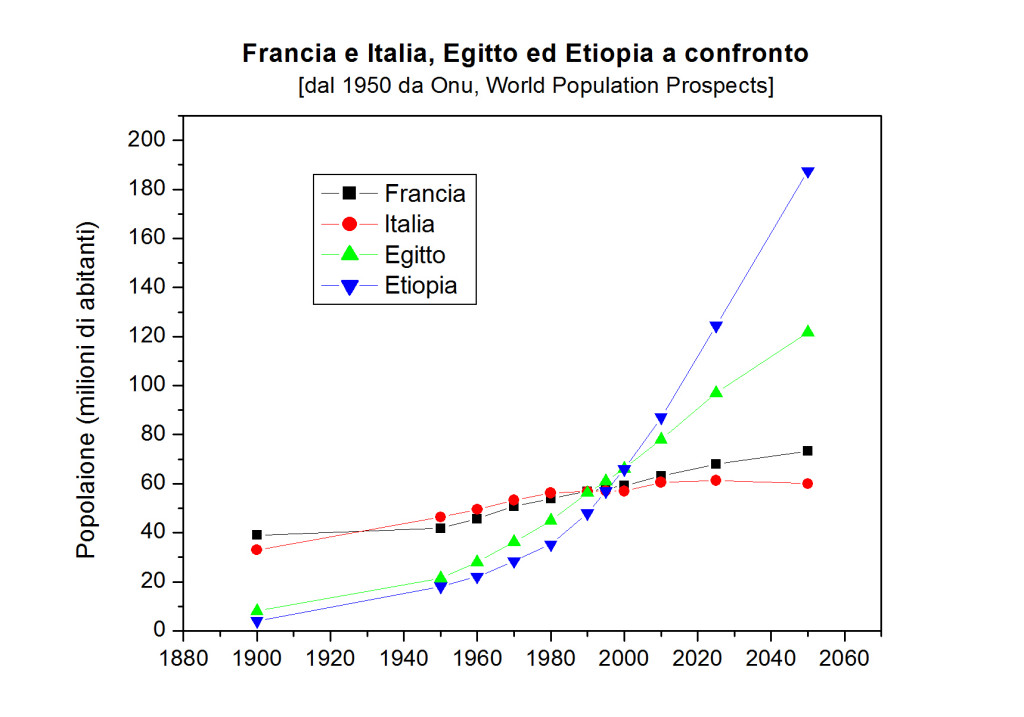

E’ significativo capire le differenze, per l’Europa, tra la Francia e gli altri paesi mediterranei (in particolare il nostro); e per l’Africa, tra questi paesi mediterranei (ad esempio, l’Egitto) e quelli dell’Africa subsahariana, per i quali assumeremo come caso esemplare l’Etiopia. Per farlo, ancora una volta partiamo dai numeri.

Grafico 5: Francia e Italia, Egitto ed Etiopia a confronto [dal 1950 da Onu, World Population Prospects]

Si noti che questi quattro paesi avevano, nel quinquennio 1990-95, più o meno la stessa popolazione; ma quali diversità nel passato e nel futuro! Il confronto tra l’andamento demografico dei due paesi africani e quello dei due paesi europei evidenzia la velocità di crescita molto diversa dei primi rispetto ai secondi. E’ indubbio che il Mediterraneo pone di fronte le due aree del mondo tra le quali è più vistosa la “forbice” demografica, con le prevedibili conseguenze sul versante migratorio (su cui ci soffermeremo più avanti).

Se restringiamo il confronto ai paesi africani, l’Egitto e l’Etiopia ben rappresentano le differenze tra l’Africa mediterranea e quella subsahariana. La diversa crescita tra i due paesi è riconducibile a un differente livello di modernizzazione. Infatti, alla fine del Novecento:

– l’Egitto aveva una media di 3,4 figli per donna; una durata media della vita di 66 anni; un tasso di crescita annuo della popolazione di 1,9%; un Pil pro-capite di 3.800 dollari;

– l’Etiopia aveva una media di 7 figli per donna; una durata media della vita di 49,9 anni; un tasso di crescita annuo della popolazione di 3,2%; un Pil pro-capite di 450 dollari.

Passiamo ora a confrontare tra loro i due paesi europei, Francia e Italia.

Francia e Italia, così vicine per la geografia, così lontane per la demografia

La popolazione francese: la prima a rallentare la crescita, ma poi anche a riprenderla

La Francia fu il paese di gran lunga più popoloso d’Europa, fino al Settecento (dall’XI al XVI secolo, aveva il quadruplo della popolazione inglese). Già da inizio Ottocento, però, fu il primo paese a conoscere un forte calo della fecondità, che rallentò molto la sua crescita demografica, fino alla metà del Novecento. Per questo la Francia, dopo avere popolato con i suoi emigranti il Quebec canadese nel Seicento (vedi Box n.1), fu l’unico paese europeo a non contribuire al gigantesco flusso migratorio del lungo Ottocento verso le Americhe e l’Australia. Anzi, dagli anni ’20 del Novecento fu il primo paese europeo a diventare meta di immigrazione, dall’Europa mediterranea e, dagli anni ’50, anche dalle sue colonie del Maghreb (Algeria, Tunisia e Marocco). Dal dopoguerra, le preoccupazioni demografiche indussero i governi francesi a muoversi su due piani:

1) incoraggiare l’immigrazione, cosa che proseguì fino alla metà degli anni ’70, da quando furono introdotti vincoli sempre maggiori, che non hanno peraltro impedito la crescita dei flussi di immigrati: oggi ¼ della popolazione francese ha origini (genitori o nonni) stranieri, ed è la società europea più multietnica;

2) attuare una politica sociale molto generosa verso la famiglia e la natalità, attraverso un sistema di Welfare State che assegna a questo settore molte più risorse di altri paesi europei, in particolare con misure fiscali come assegni familiari e detrazioni secondo il cosiddetto “quoziente familiare”, sovvenzioni per gli alloggi alle famiglie, ricca dotazione di servizi come gli asili nido e le scuole materne.

Come esito combinato dell’immigrazione e delle politiche sociali favorevoli alla natalità, negli ultimi decenni la popolazione francese ha ripreso a crescere (vedi tabella 6), passando dalla più bassa alla più alta natalità in Europa, che la rende (oggi e nei prossimi decenni) la più giovane d’Europa.

La popolazione italiana: l’ultima a diminuire, la prima a crollare

L’Italia, all’opposto della Francia, fu uno degli ultimi paesi europei ad iniziare la transizione demografica, solo a fine Ottocento. Proprio la forte crescita collegata alla prima fase della transizione la portò a contribuire, più di ogni altro paese europeo, all’emigrazione verso le Americhe e l’Europa continentale tra la fine dell’Ottocento e la Prima guerra mondiale, e poi ancora negli anni ’50 e ’60 del Novecento.

Negli anni ’70, però, ci fu una svolta repentina: la natalità, ancora molto sostenuta negli anni ’50, soprattutto al Sud, calò fino alla “crescita 0”; in quel decennio, inoltre, l’Italia cessò di essere un paese di emigrazione e divenne anch’essa, come il resto dell’Europa occidentale, meta di immigrazione, che da allora è via via cresciuta, nonostante le politiche restrittive applicate negli ultimi anni. Secondo il censimento del 1991, la popolazione straniera costituiva una quota trascurabile dei residenti: 0,6%. Da allora, la percentuale è salita a 7,4% nel 2013, cioè a 5,5 milioni di immigrati, quasi tutti (86%) concentrati nel Nord e nel Centro.

Dagli anni ’80 l’Italia fu il primo paese al mondo, assieme al Giappone, a proseguire nel calo della fecondità, fino ai livelli bassissimi degli anni ’90 di 1,2 figli per donna. All’inizio del XXI secolo si è avuto un leggero recupero che ha portato la media a 1,3 figli per donna (la stessa di diversi altri paesi dell’Europa meridionale e orientale). Questo recupero nella fecondità è dovuto all’apporto dell’immigrazione, e non a caso si è registrato nell’Italia centro-settentrionale, ove essa è molto maggiore che nel Sud.

Come effetto congiunto di questa bassissima fecondità e di una longevità tra le più alte al mondo, la popolazione è progressivamente invecchiata, tanto che nel 2020 l’Italia avrà la più alta percentuale in Europa sia di anziani (16,6% tra 65 e 79 anni), sia di “grandi vecchi” (7,8% di 80 anni e oltre): in totale, il 24,4% sul totale della popolazione; e a livello mondiale sarà seconda per anzianità solo al Giappone. Mentre i progressi nella longevità sono facilmente spiegabili con i miglioramenti delle condizioni generali di vita e del sistema sanitario, c’è ampio dibattito sulle cause della bassa fecondità delle famiglie italiane, come ora vedremo.

Perché siamo il paese più anziano, e con le culle più vuote

I dati certi sono del nostro poco invidiabile primato demografico sono:

a) il progressivo posticipo dell’età media in cui le donne generano il primo figlio, dal decennio 20-30 anni a quello fra i 30 e i 40: un posticipo che induce spesso a non averne altri;

b) il forte ritardo (tipico dei paesi dell’Europa del sud, ma soprattutto dell’Italia) con cui sia i maschi sia le

femmine escono dalla famiglia di origine e vanno a costituirne una propria.

Di questi due fenomeni, in parte intrecciati tra loro, si danno spiegazioni diverse, tutte certamente influenti, e che qui ci limitiamo a riassumere:

– I legami tra genitori e figli, molto più stretti e pervasivi in Italia (e in altri paesi mediterranei) che nel resto d’Europa, trattengono più a lungo i “giovani adulti” italiani nella famiglia d’origine, così come li inducono, una volta usciti, a stabilirsi in prossimità di quella, mantenendo un flusso continuo di rapporti e mutuo sostegno;

– A trattenere i giovani dall’uscire di casa e dal fare figli sono le difficoltà economiche, sia nel mercato del lavoro che in quello degli alloggi, come dimostra l’altissima percentuale di disoccupazione giovanile in Italia;

– Il Welfare State italiano è molto “avaro” sia verso i giovani (che anche quando frequentano l’università tendono a vivere in famiglia, anziché nei campus universitari come negli altri paesi occidentali), sia verso la famiglia, per la quale in Europa si spende mediamente l’8% della spesa sociale, ma solo il 4,5% in Italia (ultima in classifica, per questa voce, assieme alla Polonia);

– La bassa fecondità dipende da un “sistema di genere asimmetrico”, tipico dei paesi dell’Europa del Sud, tra cui l’Italia, ove si è realizzata una “modernizzazione incompiuta” così riassumibile: nonostante i grandi progressi femminili nei livelli di istruzione e, in parte, nella conquista di autonomia economica e di identità sociale, all’interno della famiglia il lavoro domestico e la cura dei figli continuano a gravare solo o soprattutto sulla donna, secondo modelli di comportamento tradizionali. In questo contesto, per non compromettere la propria qualità della vita e/o le opportunità lavorative, molte donne sono indotte a ridurre il numero di figli o anche a rinunciare alla maternità. Varie ricerche italiane ed europee hanno riscontrato, in coppie in cui entrambi i partner lavorano, una correlazione positiva tra numero di figli e partecipazione maschile alle attività domestiche e di cura dei figli: ma in Italia questa sembra essere ancora l’eccezione, non la regola.

Le migrazioni del Novecento e del Duemila

L’Europa dall’emigrazione all’immigrazione

La prospettiva di lungo periodo, con cui abbiamo seguito le opposte dinamiche demografiche della Francia e dell’Italia, è utile anche per inquadrare i flussi migratori europei, in uscita e in entrata. Già abbiamo visto nel Box n.1 le migrazioni del passato remoto, e nel Box n.2 quella europea del “lungo Ottocento”.

Ripartiamo da quest’ultima, per sottolinearne sia gli aspetti di unicità e irripetibilità, sia gli aspetti che costituiscono invece utili raffronti per il presente. L’emigrazione oltreoceano del “lungo Ottocento” fu resa possibile anche da irripetibili condizioni esterne: gli enormi spazi ricchi di risorse naturali e poveri di risorse umane creatisi nelle Americhe nei tre secoli precedenti; l’assoggettamento coloniale del resto del pianeta.

I 50 milioni di europei che emigrarono in America consentirono allora all’Europa di riversare all’esterno il 20% del suo surplus demografico. Quell’emigrazione di massa, soprattutto nel periodo 1870-1913 in cui fu più intensa, contribuì alla prima “mondializzazione”, ovvero all’enorme accelerazione degli scambi di merci, capitali, notizie e di persone che si verificò in quel mezzo secolo.

Nel trentennio 1914-45, quella prima mondializzazione si arrestò, ivi compresi i flussi migratori europei, frenati e distorti dalle tragiche vicende di quel trentennio: il blocco delle migrazioni provocato dalle due guerre mondiali e dalle politiche restrittive attuate prima e dopo la crisi del ’29; le migrazioni forzate provocate dagli spostamenti dei confini e dalle conseguenti espulsioni di massa dopo la Seconda guerra mondiale; la divisione Est-Ovest, che impedì l’emigrazione dall’Europa orientale durante la guerra fredda.

Dal secondo dopoguerra ripresero – su nuove basi – sia il processo di mondializzazione (sotto il segno del primato americano, al posto di quello europeo e britannico di fine Ottocento), sia i processi migratori, ora non più orientati prevalentemente sull’asse Nord-Nord (dall’Europa alle Americhe), ma su quello Sud-Nord.

In quel contesto, dopo quasi un millennio l’Europa smise di esportare emigranti e ridivenne meta di immigrazione: prima, dal sud al nord del continente (dall’Europa mediterranea e balcanica a quella nord-occidentale); poi, anche dal sud del Mediterraneo, e dagli anni ’90 dall’Europa orientale e dall’Asia.

Il primo trentennio post-bellico (i cosiddetti “trenta gloriosi” per l’Occidente) fu caratterizzato da politiche di promozione attiva dell’immigrazione da parte dei paesi del Nord. Negli anni ‘70, all’opposto, presero avvio le attuali politiche restrittive dell’immigrazione, in un contesto socio-culturale segnato dal riemergere di forme più o meno aperte di xenofobia, localismo, razzismo.

Una globalizzazione parziale, e i paradossi delle migrazioni attuali

Pertanto, a differenza della mondializzazione ottocentesca, l’attuale globalizzazione è parziale, nel senso che favorisce molto di più gli spostamenti di merci, capitali e informazioni, ma non quelli di persone. Mentre l’Europa d’inizio Novecento poté scaricare verso le Americhe il 20% del proprio surplus demografico, l’emigrazione dal Sud di fine Novecento e inizio Duemila è molto più contenuta, per effetto delle politiche restrittive dei paesi del Nord: consiste di circa 3 milioni di emigranti l’anno, cioè solo il 3% del surplus demografico del Sud. L’Europa occidentale aveva “esportato” tra il 1870 e il 1913 circa 15 milioni di persone: è lo stesso numero di immigrati che essa ha assorbito dal 1960 al 2000, ma con una popolazione europea più che raddoppiata. Il Nord America accoglieva un milione di immigrati all’anno nel decennio precedente la Prima guerra mondiale, e ne accoglie lo stesso numero oggi, benché la popolazione americana sia triplicata.

Nonostante la percezione comune, secondo cui l’Occidente sta per essere travolto da un’ondata migratoria, l’immigrazione recente e attuale è dunque relativamente modesta. Essa è destinata ad aumentare a causa dei due fenomeni che abbiamo visto, entrambi senza precedenti nella storia mondiale: la forte crescita della popolazione nel Sud del mondo (in particolare dell’Africa) e – soprattutto – il declino demografico del Nord del mondo, in particolare dell’Europa, dove la bassa fecondità rende inevitabili le immigrazioni, quasi come “adozioni a distanza ritardate”, secondo un’ ironica definizione del demografo Livi Bacci.

Ne discende una duplice conseguenza, molto dura da accettare e paradossale per il senso comune:

1) le emigrazioni, oggi e nel prossimo futuro, non possono in alcun modo risolvere i problemi demografici del Sud del mondo, perché la loro entità è trascurabile, rispetto all’aumento naturale delle popolazioni (a differenza di quanto accadde all’Europa nel “lungo Ottocento”);

2) le immigrazioni sono, viceversa, necessarie – e in misura ben più consistente dei loro ritmi attuali – per gran parte dei paesi del Nord, in primo luogo per quelli dell’Europa mediterranea, Italia in testa.

Da questo punto di vista, il raffronto tra le migrazioni del lungo Ottocento e quelle attuali è improponibile, e in larga misura fuorviante, per le differenze demografiche, socio-economiche e geopolitiche tra le due fasi storiche. Tale raffronto diventa, al contrario, molto utile per il presente in un’altra prospettiva, sottolineata da Livi Bacci: quella della “capacità adattativa” dei migranti e della sua flessibilità. Le emigrazioni europee d’inizio Novecento furono infatti le prime, nella storia mondiale, rivolte verso mete urbane e industriali, proprio come quelle attuali.

BOX n.3 - La ''capacità adattativa'' nelle migrazioni del passato prossimo e del presente

BOX n.4 - Altri tipi di migrazioni molto diverse: dalle deportazioni alla ''fuga dei cervelli''

I dati della demografia, “rimedio omeopatico” per gli stereotipi sulle migrazioni

La questione delle migrazioni pone – è sotto gli occhi di tutti, pressoché quotidianamente – problemi complessi e di difficile soluzione, quali ad esempio: come gestire i flussi migratori? quali politiche di integrazione sociale adottare? con quali criteri attribuire la cittadinanza, tra i diversi possibili (dallo ius soli allo ius sanguinis alle varie forme intermedie)? come fronteggiare l’immigrazione irregolare e clandestina?

Proprio per potere ragionare correttamente su questi e altri “problemi veri” (cioè di difficile soluzione, e sui quali le risposte latitano o stentano ad emergere), è utile sgombrare il campo dai “falsi problemi”, in gran parte riconducibili a luoghi comuni, stereotipi, pregiudizi. La demografia storica ha gli strumenti adatti per dimostrarne l’inconsistenza; perciò può servire, anche nelle aule scolastiche, molto più efficacemente di altri approcci seguiti dalle tante “educazioni” (“civica”, “interculturale”, “alla cittadinanza”), troppo spesso rivolte “al cuore” e ai buoni sentimenti. Infatti una questione così “calda” e “socialmente viva” come quella dell’immigrazione viene vissuta soprattutto “di pancia” (notoriamente, organo poco sensibile alle “ragioni del cuore”), e può essere più efficacemente affrontata con “la testa”, ovvero con gli strumenti razionali e scientifici pertinenti: quelli della demografia storica, appunto.

I cinque stereotipi più diffusi

Iniziamo richiamando quanto è già emerso finora. Il Box n.1, sulle migrazioni come fenomeno da sempre presente, e fondamentale nella storia della specie umana, è una risposta allo stereotipo secondo il quale “le migrazioni sono un fenomeno anomalo, la regola dovrebbe essere che ognuno stia a casa propria!”.

Il Box n.2 risponde con solidi argomenti allo stereotipo (illusorio o strumentale che sia, poco importa) secondo cui “gli immigrati arrivano a causa della povertà e del sottosviluppo dei loro paesi, perciò per aiutarli a non avere bisogno di emigrare il rimedio è di favorire lo sviluppo interno dei paesi del Sud”.

Il Box n.3 confuta il diffuso stereotipo secondo il quale “qui in Italia (o in Europa) si fanno pochi figli, mentre gli immigrati vengono da paesi come l’Africa dove se ne fanno tanti, per cui ci sommergeranno, perderemo la nostra identità e in poche generazioni diventeremo tutti neri”.

Affronteremo ora un problema molto rilevante per il futuro demografico dell’Europa (e al suo interno dell’Italia), l’unica area del mondo che, senza immigrazione, è destinata al declino demografico. Anticipiamo fin da ora che la risposta a questo problema costituirà anche una smentita di due tra i più diffusi e radicati luoghi comuni e stereotipi sull’immigrazione, riassumibili come segue:

“Con tutta la disoccupazione, soprattutto giovanile, che c’è in Italia e nei paesi europei mediterranei, non ha senso accettare gli immigrati, che tolgono il lavoro agli autoctoni…”

“Qui in Italia (o: in Europa) siamo già in troppi: non c’è spazio per accogliere altra immigrazione, anzi, si starebbe molto meglio se la popolazione diminuisse!”

Che cosa succede, oggi, se la popolazione europea (o italiana) diminuisce

Per la società europea di oggi e di domani, diminuire significa invecchiare

Nelle società agrarie del passato, alle fasi di crescita delle popolazioni seguivano violenti cali dovuti a carestie e a devastanti epidemie: un esempio tristemente celebre è la pandemia di peste che nel XIV secolo eliminò un terzo della popolazione europea, colpendo allo stesso modo tutte le fasce d’età (e provocò un riequilibrio del rapporto tra popolazione e risorse che, paradossalmente, migliorò le condizioni di vita dei sopravvissuti). Nelle società industriali del nostro tempo, però, le dinamiche demografiche sono del tutto diverse, perché oggi il calo della popolazione è provocato solo dalla caduta della natalità. In questo contesto, per un meccanismo demografico rigidissimo e senza elementi di incertezza, quanto più veloce è il calo della popolazione, tanto più rapido risulterà il suo invecchiamento. Ciò comporta problemi complessi e risolvibili con difficoltà, anche per il ruolo giocato dalla variabile tempo. Infatti ogni società ha bisogno di tempo per fronteggiare le trasformazioni demografiche, e se la loro velocità è troppo rapida il sistema entra in crisi.

Qualche riferimento a dati concreti può essere utile per valutare la situazione europea e le sue prospettive (e anche in questo caso, ci basiamo sulle elaborazioni del massimo esperto italiano di demografia, M. Livi Bacci).

Nel 2010 il continente (Russia compresa) contava 733 milioni di abitanti; nel 2030, nell’ipotesi di assenza di ulteriori immigrazioni, ne conterebbe 700, con un forte calo di giovani e un forte aumento degli anziani.

I giovani tra i 20 e i 40 anni (fascia di età cui appartengono sia la maggior parte dei migranti, sia quasi tutti coloro che generano figli, sia gran parte dei possessori di capacità innovative e di nuove conoscenze) scenderebbero da 208 a 154 milioni (-26%). Gli anziani oltre i 65 anni, invece, crescerebbero da 119 a 163 milioni (+37%). Possiamo anche osservare questi dati da un’altra prospettiva: nel 2010 c’erano in Europa 38 milioni di bambini sotto i 5 anni; i loro genitori appartengono a una classe di età (mediamente, tra i 30 e i 35 anni) che conta 52 milioni di persone. Facendo il rapporto, 73 bambini dovranno da grandi sostituire 100 adulti-genitori nel lavoro, nelle funzioni sociali, nella capacità riproduttiva. La forte depressione della popolazione giovane, e di quella in età lavorativa, suscita un “vuoto” che provocherà inevitabilmente un’ulteriore, intensa migrazione sul continente.

“Adattati all’equilibrio della prosperità”, e alcuni più di altri: noi, per esempio

Questo processo, però, non è omogeneo. Ci sono paesi nei quali la natalità ha mantenuto livelli moderati e la popolazione resta grosso modo invariata (Francia, Gran Bretagna, Scandinavia); questi paesi, però, hanno appena un quinto della popolazione europea. In altri paesi, che racchiudono la metà della popolazione del continente, la potenziale depressione demografica è assai maggiore della media: tra i maggiori di questi ci sono l’Italia (che ha il più alto numero di anziani al mondo, assieme al Giappone), la Spagna, la Germania, la Russia, la Polonia e gran parte dell’Europa dell’est. Pensiamo alle conseguenze sulla produzione di ricchezza. E’ possibile che in certi settori una forza lavoro ridotta di un terzo possa produrre tanto quanto la generazione precedente: l’aumento della produttività serve proprio a questo, nell’industria. Ma in altri settori ciò non è possibile, ad esempio nel grande comparto dei servizi alla persona (che proprio l’aumento degli anziani tende a dilatare, con mansioni come assistenti, infermieri, badanti), nei quali la produttività aumenta poco o nulla. Pensiamo inoltre all’aumento della spesa sociale relativa ad anziani, in aumento, pagata con la tassazione da lavoratori attivi, in diminuzione: la spesa pensionistica e quella sanitaria (della quale l’80% riguarda gli anziani, come è comprensibile che sia).

Si dovrebbe pensare anche alle conseguenze psicologiche e sociologiche sugli individui e sulle relazioni familiari, perché la bassa natalità e l’alta longevità portano sempre più a “reti familiari lunghe e strette”, ovvero a figli unici (con pochi cugini e pochi coetanei), che cresceranno come “piccoli imperatori” al centro delle attenzioni – e dell’oppressione – di quasi una decina di adulti e anziani (due genitori, quattro nonni, spesso uno o due bisnonni, e altri ancora nei casi sempre più frequenti di divorzi e seconde nozze).

Anche se nel presente la stagnazione economica in atto sembra attenuare (o rimuovere) il problema, la demografia depressa del continente rende inevitabile un forte aumento dell’immigrazione, con funzione sia di rimpiazzo generazionale, sia di risposta alle esigenze del mercato del lavoro. Nonostante l’attuale crisi economica, infatti, c’è una domanda del mercato per le qualifiche più modeste, più dure e meno remunerate (edilizia, lavori stagionali agricoli, lavoro manuale nell’industria e nei servizi come le pulizie, l’assistenza agli anziani, ecc.), che sono scarsamente appetite dalla manodopera nazionale. Questa, anche in condizioni di disoccupazione, precarietà o bassi salari, evita i lavori di basso profilo, protetta da reti di trasferimento pubbliche o familiari. Si tratta pur sempre di popolazioni autoctone abituate a vivere in società prospere con alti consumi: con le parole di Galbraith, “adattate all’equilibrio della prosperità”, al contrario delle masse rurali dei secoli scorsi, “adattate all’equilibrio della povertà”.

Ecco perché avremo bisogno di molti più immigrati

In questo contesto, senza una rilevante immigrazione, le forze di lavoro in Europa scenderebbero dai 226 milioni nel 2005 a 160 milioni nel 2050. Anche riassorbendo l’attuale disoccupazione e aumentando i tassi di occupazione femminile, bisognerebbe alzare di 10 anni l’età del pensionamento, in modo che alla metà del XXI secolo dovrebbero essere al lavoro tre persone su quattro tra i 60 e i 75 anni (mentre oggi, in quella classe di età, è attiva solo una persona su sette). Non è impossibile in teoria, ma molto arduo sul piano sociale e politico, data l’impopolarità di questa riforma, per elettori in maggioranza anziani o prossimi a diventarlo. Anche ammesso che questo si verifichi, è da notare che una forza lavoro europea invecchiata, e stazionaria, dovrebbe competere con sistemi economici assai più dinamici sotto il profilo delle risorse umane: quelli asiatici, ma anche quello degli Stati Uniti, dove la popolazione è mediamente ben più giovane di quella europea. Non è però soltanto una questione di mercato del lavoro e di migrazioni. Se, per fare un esempio, nel 2030 la metà della popolazione italiana avrà più di 54 anni e la metà di quella dell’Etiopia meno di 20 (come mostrano le proiezioni per i due paesi), una tale distanza anagrafica comporterà diversità negli atteggiamenti e nei comportamenti, nella possibilità di dialogo ed anche nell’attitudine alla pace.

Come il Novecento è stato il secolo della grande crescita della popolazione mondiale, il Duemila sarà quello del suo invecchiamento, con tempi diversi nelle differenti parti del mondo. Già nella seconda parte del secolo, si prevede una crescita globale modestissima (da 9,5 miliardi previsti nel 2050 a 9,8 nel 2100), e dal 2100 in poi una decrescita generalizzata (anche se previsioni a così lungo termine sono meno attendibili).

Nel futuro prossimo, però, la decrescita demografica, se non corretta da immigrazioni, porterà problemi che saranno tanto maggiori nei paesi, come l’Italia, ove essa è più intensa. Anche in questo caso – regola aurea della demografia – il problema non è il cambiamento, ma la rapidità con cui si compie.

“Vieni in città, che stai a fare in campagna?”

Le migrazioni: rivoli quelle internazionali, fiumi quelle interne verso le città. Le magalopoli

Le parole della canzone “Com’è bella la città”, che Giorgio Gaber cantava con ironia alla fine degli anni ’60, suonano come l’emblema di quanto è accaduto dalla seconda metà del Novecento a oggi. Su scala mondiale, nel 2008 la popolazione urbana ha “sorpassato” quella rurale, e la sua crescita continua inarrestabile.

Le migrazioni interne, da sempre molto più consistenti di quelle internazionali, vanno di norma dalla campagna alla città. Con due importanti novità, a partire dal secondo Novecento:

1) Nel passato, gli alti livelli di urbanizzazione (= la quota di popolazione residente in città) e di urbanesimo (o inurbamento = il flusso migratorio dalla campagna alla città) erano sinonimo di sviluppo economico, per cui le città e la popolazione urbana si concentravano in gran parte nelle aree e nei paesi sviluppati. Alla metà del secolo scorso, la popolazione urbana era giù pari a quella rurale nei paesi del Nord del mondo (nei quali, oggi, oscilla mediamente tra il 70 e l’80%), ma era ancora in rapporto di uno a cinque nei paesi del Sud. Da allora in poi, invece, la crescita della popolazione urbana ha riguardato soprattutto i paesi meno sviluppati, tanto che si prevede che anch’essi raggiungeranno la parità demografica città-campagna, entro il 2018.

2) A metà del Novecento, sul pianeta vi era solo una megalopoli (termine che, per convenzione, designa una città con più di 10 milioni di abitanti): New York. Da allora in poi le megalopoli, alcune anche con oltre 20 milioni di abitanti, si sono moltiplicate, in particolare nei paesi “emergenti” dell’Asia ma anche in quelli meno sviluppati, e in esse si è concentrata gran parte della crescita demografica urbana. Delle attuali 29 megalopoli (secondo l’istituto specializzato Demographia, ma è singolare quanto divergano le classifiche delle città più popolose stilate da differenti agenzie), 18 sono in Asia, 4 in America latina, 3 in Europa, 2 in Africa e 2 in Nord America.

Gli spazi urbani oggi: fisici o virtuali?

Lo sviluppo ipertrofico delle città e delle megalopoli è una delle questioni oggi più rilevanti, ma anche più complesse e controverse. Per la verità, le controversie iniziano già a partire dalla definizione di che cosa si debba intendere per “città” e “popolazione urbana”. Come osserva il demografo Giuseppe Gesano, “nella definizione dell’urbano si intrecciano due prospettive: quella sociologica, che discrimina in base alle relazioni sociali e ai comportamenti individuali che prevalgono tra gli abitanti di un’area; e quella urbanistica, che fonda le proprie classificazioni sulle tipologie delle strutture e delle infrastrutture di cui quegli abitanti usufruiscono. Così, un abitante di una casa sparsa in un piccolo comune della pianura emiliana o veneta rischia di venire classificato tra la popolazione rurale, nonostante si rechi ogni giorno al lavoro in città, dove fa anche i suoi acquisti più importanti e di cui utilizza le strutture per il suo tempo libero. Viceversa, molti degli abitanti delle bidonvilles in Africa, Asia e America Latina, che mantengono rapporti quasi esclusivamente all’interno del loro quartiere e che conducono una vita non tanto diversa dalla popolazione rimasta nelle campagne, sono conteggiati tra la popolazione urbana solo perché le loro povere abitazioni risultano conglobate nel caotico tessuto di città in rapidissima espansione.”

Si potrebbe osservare che, dalla prospettiva sociologica, nel Nord del mondo la domanda della canzone di Gaber non ha più senso, oggi. Non è infatti più necessario “andare a stare in città”, perché il modello di vita urbano, nella sua pervasività, ha già cancellato la differenza tra città e campagna; e quella di residenza anagrafica viene sempre più sostituita da una differenza virtuale come il digital divide.

Le divergenti interpretazioni dell’evoluzione urbana si spiegano anche con l’accento posto sull’uno o sull’altro dei contrapposti aspetti della città, caratterizzata da forti contrasti, contraddizioni, ambivalenze: luogo di opportunità lavorative e di mobilità sociale, di modernità e cambiamento culturale; ma anche luogo di più vistosi e stridenti contrasti tra ricchezza e povertà, di proliferazione della violenza e della criminalità, dell’emarginazione, dell’atomizzazione e dell’anomia. Rispetto agli scenari futuri, vi è chi sottolinea i possibili vantaggi ambientali e gestionali di una popolazione concentrata nelle città, se efficacemente pianificate e amministrate; e vi è chi, viceversa, sottolinea le crescenti difficoltà nel gestire i problemi urbani, come i rifiuti, l’approvvigionamento energetico, l’impatto ambientale: ad esempio, nel trentennio 2000-2030 è prevista un’espansione fisica dello spazio urbano più che doppia dell’aumento della popolazione urbana.

Le megalopoli rallentano, ma un terzo della popolazione urbana mondiale vive in bidonvilles

Alcune analisi e previsioni sull’evoluzione urbana sono invece condivise: la stasi, attuale e per il prossimo futuro, delle megalopoli, che dopo essersi espanse e moltiplicate nell’ultimo quarto del Novecento, sembrano giunte a una fase di saturazione; la crescita molto più vivace delle città medio-piccole; la diversità delle prospettive demografiche (e, indirettamente, sociali) delle città tra Nord e Sud del mondo.

Nelle città del Nord, la crescita della popolazione (molto più contenuta, e negativa in alcune metropoli) è alimentata soprattutto dall’immigrazione di stranieri. I bassi tassi di natalità, e la frequente tendenza della popolazione giovane in età lavorativa a spostarsi verso le periferie o le aree suburbane, concorrono all’invecchiamento della popolazione urbana, e in molti casi al degrado delle aree più centrali.

Nelle città del Sud del mondo, viceversa, si concentrano molto di più i giovani-adulti, ovvero la parte più prolifica della popolazione, per cui la crescita demografica sarà (ed è già ora) alimentata dall’incremento naturale più che dall’immigrazione dalle campagne. Il più grave problema delle città del Sud – presente anche nelle metropoli del Nord, ma non altrettanto acuto – è l’ipertrofia delle bidonvilles (chiamate anche favelas, slums, squatter areas, baraccopoli), le immense periferie degradate dove si concentrano povertà, violenza, emarginazione. Qui, secondo il rapporto Unicef del 2012 “Figli della città”, vive oggi un terzo della popolazione urbana mondiale (ma il 60% in Africa), e il fenomeno è in aumento. Nonostante questo, nel Sud del mondo sia la natalità che la mortalità infantile sono inferiori nelle città che nelle campagne.

E’ infine da citare la Cina, al contempo paese povero e prima potenza economica mondiale, caso a sé anche dal punto di vista urbano. In nessun altro paese vi è oggi un così forte parallelismo tra crescita economica e urbanizzazione, il binomio che segnò l’industrializzazione dei paesi occidentali nel secolo scorso. In Cina si concentrano 4 delle 29 megalopoli, e ben 20 tra le 100 città più popolose del mondo. Un solo esempio: la città di Shenzhen, a ridosso del confine con Hong Kong, era un villaggio di pescatori fino al 1978, quando la scelta di Deng Xiaoping di farne un centro di sperimentazione delle riforme economiche della nuova Cina ne avviò la crescita urbanistica, che ha portato, nel 2014, a quasi 13 milioni di abitanti! La popolazione urbana in Cina cresce di un punto percentuale l’anno, e il fenomeno non sembra rallentare: la popolazione urbana ha superato quella rurale nel 2011, e nelle campagne cinesi, serbatoio delle migrazioni, risiedono oltre 600 milioni di persone. Tutto questo, nonostante le città cinesi detengano anche il primato dell’inquinamento, con livelli di smog fino a venti volte superiori ai limiti tollerati in Occidente.

Da Malthus all’equilibrio demografico ecosostenibile alla centralità della donna

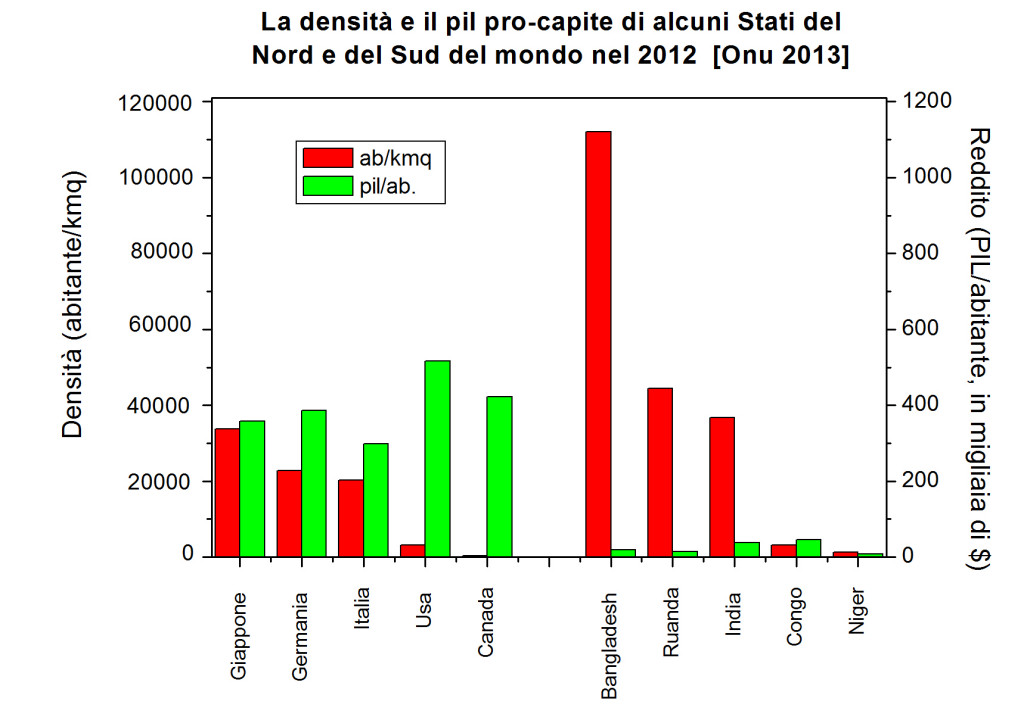

Quanti esseri umani può ospitare un territorio? Dipende dalla storia, dalla geografia, dall’economia…

Quali sono i limiti del popolamento umano, cioè la massima densità (espressa dal rapporto abitanti/kmq) sostenibile da un territorio, o globalmente dalla Terra?

In primo luogo, la densità di un territorio, oltre la quale vi è sovrappopolamento, cambia enormemente secondo le condizioni ecologiche e socio-economiche del gruppo umano che vi è insediato. Nei gruppi paleolitici di cacciatori e raccoglitori la densità era bassissima (con rare eccezioni): 0,01-0,1 abitanti per kmq. Di poco superiore è sempre stata anche la densità degli allevatori-pastori nomadi, per il bisogno di pascoli su grandi spazi ove spostarsi al seguito dei loro greggi. Nelle società agrarie del passato e del presente, il limite nel rapporto tra popolazione e territorio cambia moltissimo secondo il livello più o meno avanzato di agricoltura: è di poche unità di abitanti per kmq nei primitivi sistemi semi-nomadi basati sul cosiddetto “taglia e brucia” (o debbio); di poche decine nell’agricoltura estensiva dipendente dalle piogge; di parecchie decine di abitanti nell’agricoltura intensiva irrigua, praticata lungo grandi fiumi e basata su complessi sistemi di canalizzazione delle acque per l’irrigazione; ma può essere anche molto superiore nel caso di un cereale ad altissimo rendimento come il riso coltivato nelle pianure dell’Asia sud-orientale. Nelle società urbane industriali e post-industriali la densità può essere molto maggiore, ed è ovviamente influenzata, oltre che da ragioni storiche e ambientali, dalla possibilità di procurarsi le risorse in altri territori, anche su scala globale (fino all’attuale fenomeno del land grabbing, l’acquisto di enormi terreni agricoli in altri paesi e continenti, praticato soprattutto dalla Cina in Africa e in America Latina). Ad esempio, la seguente tabella mostra quali enormi differenze di densità possano esserci tra paesi sia ad alto che a basso reddito.

Grafico 6: la densità e il pil pro-capite di alcuni Stati (di varie dimensioni) del Nord e del Sud del mondo * nel 2012

… Ma se quel territorio è l’intero pianeta, le cose sono più complicate

Su scala planetaria, la questione si pone diversamente perché, in un momento dato, le risorse che un territorio o un paese si procura da un altro sono sottratte a quello, in uno scambio “a somma zero”.

Il dibattito sul rapporto tra popolazione, territorio e risorse fu aperto nel 1798 dal filosofo ed economista inglese Thomas R. Malthus con il suo famoso Saggio sulla popolazione, nel quale sostenne che la popolazione umana aumenta in proporzione geometrica (2-4-8-16-32…) mentre le risorse del territorio, in particolare quelle alimentari, possono aumentare solo in proporzione aritmetica (2-4-6-8-10…). Per evitare che tale squilibrio fosse risolto da periodiche ondate di carestie, cioè da un aumento violento della mortalità, egli auspicò forme di controllo della natalità, e propose il drastico rimedio di vietare il matrimonio ai più poveri, sia perché considerati – a torto – i più prolifici, sia perché incapaci di provvedere al sostentamento dei figli.

I timori di Malthus vennero poco dopo smentiti dall’enorme incremento della produttività conseguente alla rivoluzione industriale. Nella prima parte del Novecento, di fronte al calo della fecondità che si registrò allora in Occidente, prevalsero preoccupazioni opposte, tese a favorire l’aumento delle nascite, con le politiche nataliste attuate – peraltro con scarsi risultati – soprattutto dai regimi fascisti in Italia e in Germania.

Dagli anni ’60-’70, di fronte alla bomba demografica (così si intitolava un saggio scritto nel 1968 dall’americano Paul Ehrlich) esplosa nel Sud del mondo, emersero posizioni neo-malthusiane che consideravano l’eccessivo incremento della popolazione dei paesi poveri l’ostacolo (principale) al loro sviluppo economico. A tali posizioni se ne contrapposero altre che capovolgevano i termini del problema: ponevano infatti al primo posto l’esigenza dello sviluppo economico dei paesi poveri, auspicavano una più equilibrata distribuzione delle risorse tra Nord e Sud del mondo, e sostenevano che il calo delle nascite sarebbe stata la conseguenza spontanea dei progressi sociali, economici e culturali. Tale contrapposizione caratterizzò le prime conferenze mondiali sulla popolazione, convocate dall’Onu a partire dagli anni ‘70.

Popolazione e risorse, ma anche ambiente: l’emergere della prospettiva ecologica

Dagli anni ‘90, nelle conferenze dell’Onu si è affermata la coscienza della “necessità di combinare politiche di contenimento demografico e politiche di sviluppo economico” (significativamente, la terza conferenza mondiale, tenutasi a Il Cairo nel 1994, si intitolò “Conferenza su popolazione e sviluppo”). Da allora, nel dibattito internazionale si è progressivamente affermata una prospettiva che intreccia i fattori demografici a quelli economico-sociali ed ecologici. Dopo il già ricordato The population bomb del 1968, il Rapporto sui limiti dello sviluppo (commissionato al MIT dall’associazione Club di Roma nel 1972) aveva aperto un vasto dibattito sul tema dell’insostenibilità dei livelli di sfruttamento delle risorse, di inquinamento, di aumento della popolazione mondiale e della conseguente sovrappopolazione, e sulla necessità di uno sviluppo sostenibile (cioè compatibile con la salvaguardia dell’ambiente). Divenne di largo impiego il termine “ecologia”, fino ad allora quasi sconosciuto, e iniziò a diffondersi la sensibilità alle problematiche ambientali. Si moltiplicarono anche gli studi sulla “capacità di carico” della Terra, cioè sulla massima densità sostenibile dal pianeta, ma con risultati molto diversi e contradditori. Non è qui possibile inoltrarci in questo dibattito, in continuo sviluppo, che intreccia i temi demografici con quelli ecologici, tecnologici, socio-economici e anche politici dei “modelli di sviluppo”. Ci limitiamo ad accennare ad alcuni temi-chiave delle contrapposte posizioni in campo.

Le ragioni degli “ottimisti” e dei “pessimisti”, e una certezza: l’ineguaglianza di genere è l’ostacolo più grave

Gli “ottimisti” osservano che il progressivo rallentamento del ritmo di aumento della popolazione mondiale toglie fondamento alle previsioni allarmate degli anni ’70; che, contrariamente alle tesi di Malthus, nel corso del Novecento la popolazione mondiale è quadruplicata, ma la produzione è aumentata venti volte; e ritengono che il progresso tecnologico contribuirà anche in futuro a risolvere i problemi.

I “pessimisti” sottolineano le crescenti criticità del rapporto popolazione-risorse: sia quelle alimentari (con la continua riduzione delle superfici coltivabili, e le periodiche insufficienze nell’approvvigionamento dei cereali di largo consumo, con le conseguenti impennate dei prezzi), sia altre risorse in progressivo esaurimento, come l’acqua e le fonti di energia non rinnovabili; e prevedono un collasso ecologico globale che potrebbe avvenire entro il XXI secolo. Le soluzioni proposte per evitarlo, peraltro, sono diverse. Alcuni mettono in primo piano il problema dell’eccessiva pressione demografica nei paesi poveri (che provoca la deforestazione e la desertificazione di vaste aree tropicali, dall’Africa al Brasile, con gravi conseguenze climatiche globali). Altri osservano che, ben più dei fattori demografici, pesano gli squilibri economico-sociali tra Nord e Sud e i modelli di sviluppo e di consumo dei paesi ricchi (tra le posizione critiche del modello di sviluppo occidentale vi è la teoria della “decrescita”, sostenuta, tra gli altri, da Serge Latouche). Ad esempio, secondo stime dell’Onu, il 20% della popolazione mondiale che vive nei paesi del Nord contribuisce per il 53% alle emissioni di anidride carbonica (la principale responsabile dell’“effetto serra”), mentre il 20% più povero vi contribuisce solo per il 3%; e ogni cittadino americano consuma annualmente l’energia equivalente a 26 barili di petrolio, rispetto ai 12 barili di un europeo, ai 2 di un cinese, e a meno di 1 di un indiano.

Si è accennato sopra alle conferenze mondiali dell’Onu sui temi della popolazione e dello sviluppo, e in particolare a quella de Il Cairo del 1994. Da allora, anche in questi consessi ufficiali è emersa sempre più esplicita la consapevolezza della centralità della donna per lo sviluppo delle società, e della ineguaglianza tra uomini e donne come “il più importante singolo fattore” che perpetua la povertà, e che in quanto tale ostacola tanto la crescita economica quanto il rallentamento demografico nei paesi poveri.

La prospettiva demografica, (quasi) assente nel dibattito storico e politico italiano

Benché queste pagine abbiano privilegiato la prospettiva mondiale, sono emersi anche temi e problemi riguardanti l’Italia. Ho iniziato evidenziando l’assenza delle componenti demografiche dalla storia insegnata nella scuola italiana (forse, perché abbiamo avuto Croce e Gentile, anziché Vidal de la Blache e Braudel?), e concludo rilevando che della stessa assenza brillano sia la ricerca storica sia il dibattito pubblico e politico.

Mi limito a “lanciare qualche sasso nello stagno”. La storia recente, fino al presente, sta diventando oggetto di ricerca storica (come emerge da Giovanni Gozzini, “L’Italia di Berlusconi come problema storiografico”, in: “Italia contemporanea”, 2013, n.3, e dai saggi che egli analizza); così come da un decennio storici, ricercatori sociali, politici e opinionisti dibattono il tema del “declino” del nostro paese, e ormai non discutono più se lo si possa definire tale, bensì quando e per quali cause esso sia iniziato. In questi dibattiti, la prospettiva demografica è utilizzata poco o per nulla. Eppure, sarebbe fondamentale per analizzare fenomeni del passato recente e del presente. Ne propongo alcuni esempi, senza pretese di completezza.

La demografia, imprescindibile chiave di lettura della storia italiana dal dopoguerra a oggi…

– Sulla storia italiana dal secondo dopoguerra, la prospettiva demografica scandisce una periodizzazione molto nitida, in due fasi: 1) la “grande crescita” economica e sociale, ma in primo luogo demografica, dei decenni del baby boom, dell’inurbamento di massa e dell’esodo dal Sud al Nord; 2) la fase della stagnazione e poi del declino demografico (al netto delle immigrazioni), dagli anni ’80 al presente.

In questa periodizzazione gli anni ’70 rappresentarono una svolta epocale, con un rapidissimo crollo delle fecondità: una rivoluzione – anche antropologica – straordinaria per importanza e conseguenze, rispetto alla quale il terrorismo e gli “anni di piombo” appaiono epifenomeni trascurabili (esattamente all’opposto dello spazio enorme ad essi assegnato dalla storiografia e dalla saggistica su quel decennio).

– Ultima o tra gli ultimi in Occidente a iniziare la prima transizione demografica (a fine Ottocento), ma prima a inoltrarsi nella seconda (quella della crescita negativa, o delle “culle vuote”), l’Italia mostra un intreccio fra ritardi e precocità che emerge anche in altri ambiti della sua storia sociale e politica. Più che al paradigma “eccezionalista”, ciò sembra accordarsi alla prospettiva che assegna al nostro paese un ruolo anticipatore – nel bene o nel male – di fenomeni di più larga portata, ma che in esso emergono prima e in modo più dirompente che altrove (anche se può apparire azzardato accostare fenomeni così diversi come il fascismo, il “totalitarismo mediatico-pubblicitario” e “le culle vuote”).

– Si dibatte se e quanto il nostro paese stia “come gli altri” o “peggio degli altri”, sui piani politico e delle istituzioni, economico, sociale, morale, culturale. Sul piano demografico, la situazione italiana non lascia spazio a dubbi ed è facilmente riassumibile: siamo un paese in declino, il più anziano dell’Occidente. Da una parte, l’invecchiamento della popolazione anticipa tendenze che si affermano poi in gran parte dei paesi del Nord del mondo; dall’altra parte, la precocità e l’intensità con cui questo fenomeno si è manifestato in Italia le pongono, oggi e nel prossimo futuro, problemi molto più complicati e dolorosi da affrontare: l’aumento della spesa pensionistica (che già ora assorbe gran parte del nostro Welfare) e di quella sanitaria; le sfide interculturali e le possibili tensioni che l’inevitabile aumento dell’immigrazione comporterà; l’energia e la capacità di innovare che una popolazione così anziana – e così poco istruita – saprà mettere in gioco; la difficoltà di rilanciare la domanda interna, in un paese di anziani, oltre la metà dei quali, oltretutto, con pensioni basse o bassissime. Al di là dell’elenco dei problemi, che potrebbe ovviamente proseguire, l’essenziale è che le dinamiche demografiche, comprensive dei flussi migratori, sono il rivelatore più nitido e inesorabile dei problemi attuali e futuri del nostro paese (vedi Box n.5).

Box n.5 - Ecco come la demografia ci rivela il declino dell’Italia, oggi e domani

– Forse la divisione elettorale tra giovani (grillini), adulti (di centro-sinistra), anziani (berlusconiani e leghisti) è stata solo un episodio contingente della penultima tornata elettorale. Certo è che la demografia influenza molto la politica, a partire dalla propaganda elettorale (basti pensare alla crociata della destra, in particolare quella leghista, contro l’immigrazione). Anche la politica, però, può influenzare la demografia, nel bene come nel male. Lo dimostrano i positivi risultati (sopra citati) della “buona politica” in materia di Welfare State attuata in Francia.

Sottolineare che la prospettiva demografica è imprescindibile (non solo per la storia italiana) non significa considerarla più importante di altre, né tantomeno esclusiva. Al contrario, il suo punto di forza consiste proprio nella sua intrinseca apertura interdisciplinare: non esiste infatti alcuna variabile (fecondità, mortalità, migrazioni, ecc.) né alcun fenomeno demografico la cui spiegazione non rimandi ad altre componenti: ecologiche, tecnologiche, economiche, sociali, culturali, politiche, talora religiose, nella maggior parte dei casi variamente intrecciate fra loro, e in modi di volta in volta differenti secondo i diversi contesti storici.

Questa consapevolezza deve guidare anche nel relativizzare (o meglio, nel problematizzare) l’apparente punto di forza della demografia storica, cioè la sua capacità di costruire proiezioni attendibili sul futuro, entro l’arco di un paio di generazioni. Sapere, ad esempio, quali saranno le proporzioni tra giovani e anziani fra quarant’anni è, in sé e per sé, poco significativo, dal momento che non siamo in grado di prevedere i cambiamenti che a quell’epoca saranno intercorsi nell’organizzazione sociale, nella produzione di beni materiali e immateriali, e così via. Non potendo conoscere queste variabili, si rischia di proiettare il presente sul futuro, ovvero di incorrere nel “peccato più grave” per la storia, l’anacronismo.

Una felice eccezione, per ora, nel panorama storiografico italiano

Poco sopra ho richiamato la (quasi) assenza della prospettiva demografica nel dibattito storiografico sull’Italia contemporanea. Quel ‘quasi’ si deve a un’opera che per ora rimane… una felice eccezione. Nella sopra citata rassegna critica di Gozzini (“L’Italia di Berlusconi come problema storiografico”), il saggio Grandi illusioni. Ragionando sull’Italia (scritto a due mani nel 2013 da Giuliano Amato e Andrea Graziosi) è definito «senz’altro il più innovativo tra quelli considerati. E’ nuova (almeno tra gli storici della politica) l’attenzione al fattore demografico (…). Quella di Amato e Graziosi è forse una storia un po’ troppo “giustiziera” (…). Ma ha l’indubbio merito di fuoriuscire completamente dal paradigma eccezionalista e di raccontare l’Italia come è e non come dovrebbe essere. Collocandola in un contesto internazionale nel quale Deng Xiao Ping conta molto più di mafia e terrorismo (pp.132, 207), anche per il nostro paese.»

Leggendo l’opera, colpisce davvero l’approccio innovativo dei due autori, che ripercorrono la storia italiana dal dopoguerra al presente con un costante riferimento alla storia mondiale, anche di lungo periodo, e nel farlo assegnano ai fattori demografici un rilievo cruciale.