Tre studi di caso sulla povertà in età fascista

L’istruzione degli studenti dell’Istituto Derelitti di Milano attraverso i documenti dell’Archivio storico dei Luoghi Pii Elemosinieri

PARTE PRIMA

PARTE SECONDA

Introduzione

Lo studio di caso qui presentato riguarda un tema vicino all’esperienza degli alunni: l’organizzazione scolastica per gli studenti ospiti dell’Istituto Derelitti, esaminato attraverso i documenti custoditi presso l’Archivio storico dei Luoghi Pii elemosinieri di Milano. L’archivio è conservato presso Palazzo Archinto, sito in via Olmetto, di proprietà dell’ASP – azienda di servizi alla persona Golgi-Redaelli.

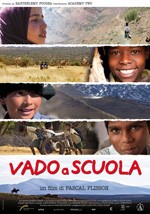

L’argomento, a cavallo tra storia e cittadinanza, trae spunto da un’esperienza proposta durante l’anno scolastico appena concluso, in cui studenti di una classe III di scuola media inferiore sono stati chiamati a riflettere sul concetto di diritto allo studio. Tutto è nato dalla coincidenza di due episodi temporalmente vicini tra loro: l’uscita nelle sale cinematografiche del film documentario “Vado a scuola”( 26 settembre 2013 regia Pascal Plisson, presentato al Festival di Locarno in Piazza Grande) e la candidatura al premio Nobel per la pace di Malala Yousafzai (1° febbraio 2013).

Nel film il regista, Pascal Plisson, narra la storia di quattro ragazzi che, in quattro diversi luoghi della Terra percorrono strade e compiono sfide spesso più grandi di loro per andare a scuola spinti dall’unico grande desiderio di imparare per un futuro migliore.

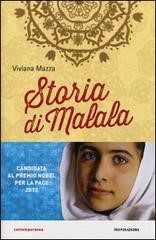

La storia di Malala Yousafzai, è la storia di una ragazza che a soli 11 anni inizia a scrivere in un blog, su invito del padre, direttore di una scuola femminile, raccontando le condizioni delle studentesse pakistane sotto il controllo dei talebani. Del suo toccante discorso all’Assemblea dell’ONU, su invito del Segretario Generale Ban Ki-moon, ricordiamo in particolare una frase simbolo:

“Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo”.

Con l’insegnante di lingua inglese i ragazzi hanno lavorato sull’intero discorso di Malala di cui sopra ed il 22 novembre 2013 hanno avuto la fortuna di incontrare Viviana Mazza, giornalista del Corriere della Sera ed autrice del libro “Storia di Malala”.

La visione del film e la lettura del libro hanno permesso di riflettere sulla storia del diritto allo studio

L’obiettivo, come già detto, è stato quello di consentire ai ragazzi di comprendere il valore del diritto allo studio in un regime democratico, quale quello in cui ci troviamo a vivere, dove istruirsi significa in primo luogo sviluppare un pensiero critico, veder riconosciuto il proprio diritto di parola e di pensiero. Senza contare i benefici in termini di opportunità: nessuna distanza insormontabile per andare a scuola ogni mattina, nessuna minaccia dall’esterno, nessuna imposizione in termini di severo apprendimento contenutistico e disciplinare.

Agli stessi alunni è stato fatto presente che gli articoli 33 e 34 della Costituzione Italiana (parte I – Titolo II) recitano:

articolo 33

L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

articolo 34

“La scuola è aperta a tutti.

L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”.

Da un’esperienza così formativa è sorta l’idea del presente studio di caso, nel quale si tratta dell’istruzione degli studenti dell’Istituto Derelitti di Milano, dalla sua nascita, alla sua evoluzione in epoca fascista, al recupero del primo intento formativo al termine del secondo conflitto mondiale.

Testo esperto

Dalla fascistizzazione della scuola alla fascistizzazione dell’Istituto Derelitti di Milano

Uno studio accurato dell’evoluzione della scuola non può non tener conto degli iniziali sforzi del Regno d’Italia di poter garantire un’istruzione diffusa. Con il passare degli anni i ministri che si avvicendarono compresero sempre di più quanto fosse complicato pensare ad un’alfabetizzazione unitaria. Di qui il susseguirsi di varie proposte, non ultima quella di multare i genitori che non permettevano ai propri figli di avvalersi del diritto all’istruzione.

A quei tempi la classe politica aveva ben inteso che una vera crescita economica del Paese era imprescindibile dall’innalzamento del livello culturale dei cittadini; un primo passo era stato quello dell’obbligatorietà della frequenza scolastica. Siamo in quella che verrà definita era Casatiana[1](1859-1923), caratterizzata dai vari tentativi di innalzare l’età dell’obbligo scolastico (otto anni per Casati nel 1859 – nove anni per Coppino nel 1877 – dodici anni per Orlando nel 1904).

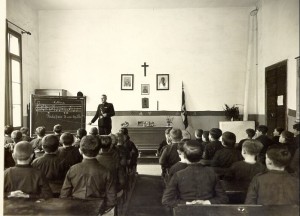

In epoca fascista invece la scuola rappresenta il luogo ideale nel quale indottrinare il popolo e creare l’”uomo nuovo” sin dalla più tenera età: tutta la gioventù fascista doveva ispirarsi alla nota formula mussoliniana “Credere, obbedire, combattere”. Giovanni Gentile, in qualità di Ministro dell’Educazione (1922-1924), non più dell’Istruzione, aveva realizzato l’imponente Riforma della Scuola dando precise indicazioni sul ruolo educativo del maestro. Molto egli stesso scrisse e numerosi sono i suoi discorsi passati alla storia. Tra alcuni suoi testi ricordiamo proprio il manuale per il maestro “Servitore dello Stato”. Col tempo la rigidità della Riforma si acuisce e il 21 gennaio del 1930 venne proclamato il “principio totalitario dell’educazione giovanile”. Per fascistizzare la scuola l’attività propagandistica non ebbe tregua. Basti pensare, oltre agli slogan costruiti ad hoc, ad alcuni provvedimenti messi in atto, quali l’introduzione del “Libro di Stato”, l’iscrizione all’Opera Nazionale Balilla (ONB), il tesseramento obbligato con tanto di giuramento per gli insegnanti e l’introduzione del “Foglio d’ordini del Partito”. Inoltre vennero introdotte discipline che parlassero del Duce e vennero rigidamente regolamentati i momenti dedicati ai rituali di saluto. Gli insegnanti avevano come “guida” il “calendario” della scuola, e il “Bollettino fascista della scuola”. Unico obiettivo era quello di formare il “carattere” o meglio acuire la predisposizione ad obbedire incondizionatamente agli ordini del Duce. Nulla più richiamava all’idea iniziale di crescita del Paese attraverso l’istruzione.

Breve storia dell’Istituto Derelitti

Anche all’interno dell’Istituto Derelitti avvenne qualcosa di simile, ma muoviamoci con ordine e andiamo a conoscere la struttura di cui ci accingiamo a parlare. Partiamo dal 1817, da quando a Milano l’istituzione dei “Luoghi Pii Elemosinieri”[2] si era fatta carico di accogliere bambini abbandonati o comunque privi del sostegno familiare. Nel 1902, nell’intento di organizzare al meglio l’assistenza ai minori, la Congregazione di Carità promosse l’apertura dell’Istituto Derelitti, che dal 1906 avrà sede, e si darà un nuovo ordinamento. Queste prime tappe sono importantissime, perché permettono di capire sin dall’inizio che l’obiettivo dell’istituzione era quello.

La Congregazione di Carità, a capo della gestione dei Luoghi pii elemosinieri, nasceva con la vocazione di farsi carico della custodia dei minori, indifesi ed assai vulnerabili, per proteggerli in attesa di trovare loro la giusta collocazione in una famiglia. L’attenzione crescente per la loro crescita morale, spirituale, fisica, indusse però ben presto la Presidenza dell’Istituto Derelitti a prendersi cura anche dell’educazione dei ricoverati. Risale al 1° marzo 1898 una relazione dalla quale si evince questo nuovo modello formativo.

Il crescente interesse per l’Istituto, che nel 1905 ospitava ben 100 minori, e le generose donazioni dei meneghini, consentirono la realizzazione di un edificio più idoneo al nuovo percorso educativo che l’associazione si era prefissato. Il 23 dicembre 1906, alla presenza dell’Arcivescovo, Card. Ferrari, del sindaco, il marchese Ponti, e delle autorità cittadine, venne inaugurata in Via Settembrini la nuova sede, che si estendeva su un’area di circa 11.000 mq, tra le vie Palestrina, Macchi, Brianza e Settembrini, di proprietà dei LLPPEE, un tempo parte del podere Rizzarda e Rossa. Il plesso era costituito da due corpi distinti e disposti su tre piani, anche per consentire la separazione di genere.

La vita degli ospiti della struttura era ben regolamentata in ogni sua parte. Al momento dell’arrivo si provvedeva alle cure minime ed alla consegna delle divise: due invernali e due estive, una per uso domestico e l’altra per le uscite fuori dalla struttura. L’alimentazione, cui veniva prestata grande attenzione, l’organizzazione delle attività quotidiane, l’igiene e la cura della persona, erano tutte attività scandite da norme puntuali e disciplina severa. Le punizioni andavano dalla privazione della frutta o di altri alimenti alla sospensione della ricreazione, che aveva peraltro grande valenza educativa, o del passeggio e, in casi estremi, si poteva ricorrere all’ammonizione straordinaria da parte del presidente o all’espulsione, con conseguente affido ad altro ente di educazione correzionale.

La scuola nell”Istituto

Come già detto, all’inizio poca attenzione si prestava all’educazione scolastica, ma l’apertura della nuova sede aveva anche permesso la realizzazione di locali adibiti a scuola elementare maschile, al fine di poter garantire l’istruzione dei primi tre anni. Per proseguire gli studi i ragazzi avrebbero dovuto recarsi presso istituti esterni e completare la loro formazione scolastica.

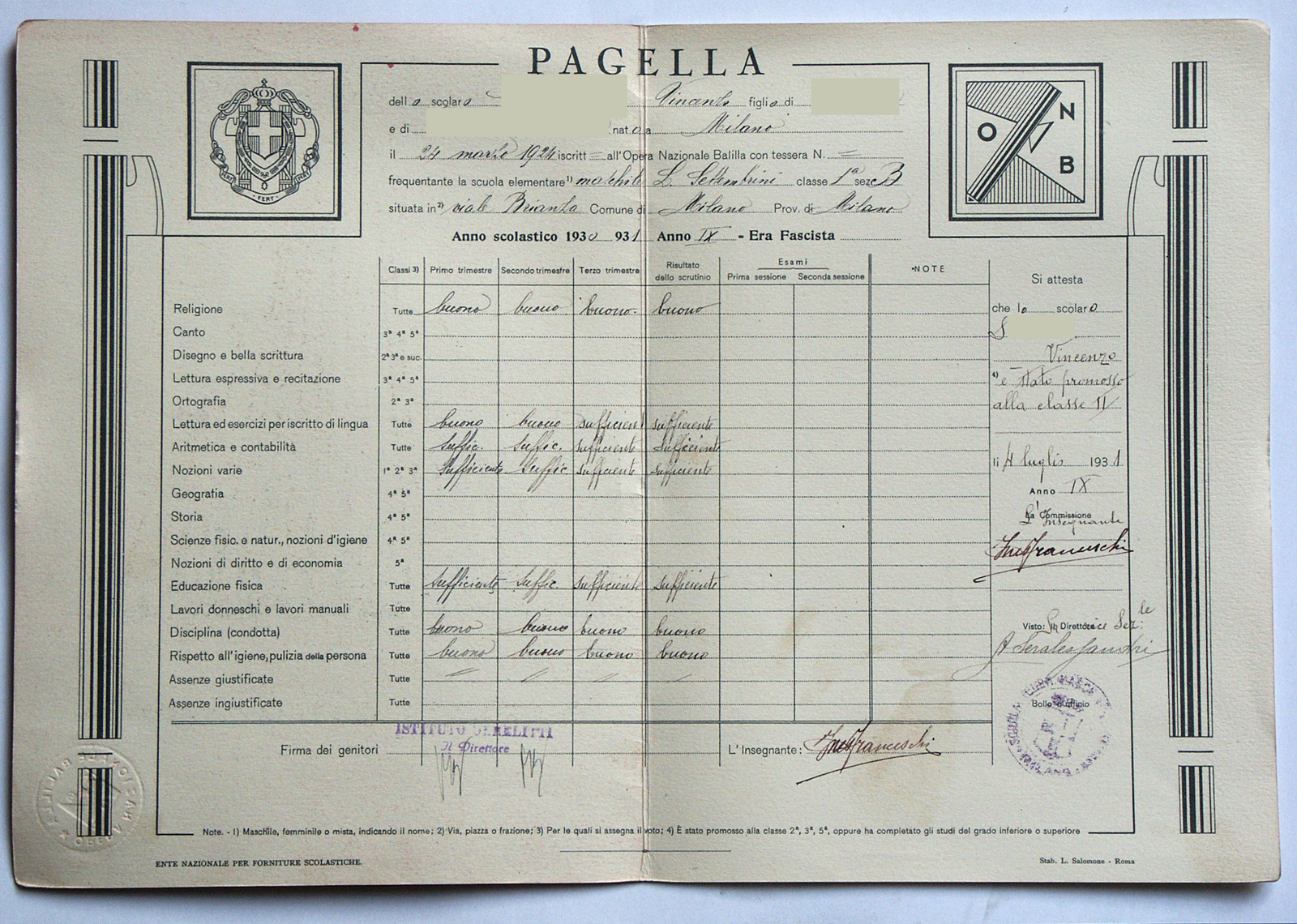

Nell’Archivio storico dei Luoghi Pii Elemosinieri sono conservati numerosi documenti degli ospiti: oltre al registro di entrata e di uscita, sul quale veniva riportata anche la motivazione dell’inserimento del derelitto[3], vi sono le cartelle contenenti i documenti personali, relativi allo stato di salute e a eventuali introiti economici, se era temporalmente impiegato presso aziende convenzionate, e persino le pagelle scolastiche.

Nel 1915 venne inaugurata la “Casa dei bambini”, asilo organizzato secondo il metodo Montessori, che restò operativo fino al secondo dopoguerra.

Le fanciulle dell’istituto si avvalsero in un primo tempo della scuola comunale di via Benedetto Marcello. In seguito la scuola femminile seguì la stessa organizzazione di quella maschile e l’educazione veniva impartita dalle suore.

L’istituto era fornito anche di una biblioteca con testi “opportunamente scelti” allo scopo di “offrire ai derelitti un utile passatempo ed insieme per aver modo di conoscere le loro inclinazioni ed attitudini”[4]. Tutto funzionava al meglio: attenzione per le inclinazioni di ciascuno di loro, cura delle attività ludiche, feste organizzate all’interno della struttura. Tutto nel pieno rispetto della persona.

In epoca fascista, l’educazione dei derelitti venne irreggimentata al pari di quella degli altri studenti dell’epoca: nel 1926, con l’istituzione dell’Opera Nazionale Balilla tutti gli scolari con più di otto anni vennero iscritti alla “Centuria Derelitti”. Dieci anni più tardi anche i più piccoli vennero tesserati come “figli della lupa”.

Intorno agli anni Trenta la vita dell’Istituto venne rigidamente regolamentata dalle disposizioni del fascismo. Nel 1936 nella sede di via Settembrini venne inaugurata, con solenne cerimonia, una lapide commemorativa degli ex-ricoverati caduti in guerra. Nel 1937 l’Istituto venne ribattezzato con il nome di Istituto Fascista di Assistenza ai Minori (IFDAM). L’appellativo “derelitti” sembrava sconveniente ed umiliante per il regime. Intanto l’entrata in guerra e i bombardamenti su Milano indussero gli amministratori a optare per il trasferimento dei ragazzi nella sede di Oleggio, precedentemente usata come colonia estiva. Si trattava di una donazione di Carlo Giulio Trolliet, uno tra i principali benefattori dell’istituto. Nel 1945, terminata la guerra, i bambini rientrarono nella sede di Milano, che fu più semplicemente denominata Istituto di Assistenza ai Minori (IDAM).

L’istituto, recuperata la sede iniziale, recupererà anche lo spirito di assistenza e sostegno alla crescita e tale rimase fino al 1967 quando cessò di esistere perché demolito.

Oggi i documenti, i fototipi e la documentazione fotografica sono interamente custoditi presso la sede centrale dell’ECA – Enti Comunali di Assistenza ed il materiale documentario è interamente confluito nell’Archivio storico dei Luoghi Pii Elemosinieri di Milano.

Note al testo esperto

[1] M. Morandi, La scuola secondaria in Italia. Ordinamento e programmi dal 1859 ad oggi, Ed. Franco Angeli, 2014

[2] Con il termine “luogo pio”, apparso per la prima volta in un Diploma di Gian Galeazzo Sforza nel 1486, si faceva riferimento a tutte le istituzioni caritative costituite da laici che andavano sotto diverse denominazioni: scuola, confraternita, consorzio etc. Dal 1785 i luoghi pii iniziarono a darsi anche un assetto istituzionale, giuridico ed amministrativo. Nello stesso anno Giuseppe II d’Asburgo pose sotto il diretto controllo dello Stato i luoghi pii milanesi. In epoca napoleonica i luoghi pii divennero di competenza della Congregazione di Carità, con sede presso l’Ospedale Maggiore. Negli anni successivi vennero creati due distinti organismi gestionali: l’Amministrazione e la Direzione dei Luoghi Pii Elemosinieri. Questo portò all’indebolimento dell’ente. Quando nel 1862 a Milano venne istituita la Congregazione di Carità, vennero subito riuniti i due organismi prima distinti e i Luoghi Pii Elemosinieri prosperarono fino a diventare tra le realtà assistenziali più ricche del Regno. Nel 1937 alla Congregazione di Carità subentrò l’Ente Comunale di Assistenza di Milano, noto come E.C.A. Nel 1978 avvenne lo scioglimento degli E.C.A. per lasciare il posto all’Amministrazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza.

[3] Oltre alla certificata situazione di abbandono il derelitto, in base ad una norma dei primi dell’Ottocento, era stabilito che la beneficenza dovesse essere destinata esclusivamente a chi apparteneva per nascita o per domicilio al Comune che avrebbe dovuto contribuire economicamente agli oneri degli istituti assistenziali.

[4] Da “Regolamento dell’Istituto Derelitti”, 1910, art. 25

Testo per studenti n.1

Scuola e diritto all’istruzione in epoca fascista : norme ed obiettivi

La scuola non è sempre stata uguale nel tempo. Nel passato pochi avevano il privilegio di poterla frequentare, perché il ruolo educativo veniva per lo più gestito dalla Chiesa o perché mandare un figlio a scuola comportava costi elevati, non solo in termini di “corredo scolastico”, ma soprattutto in termini di forza lavoro in meno: nelle famiglie infatti ogni componente era chiamato a contribuire al bilancio familiare. Solo dopo l’Unità d’Italia si iniziò a parlare di diritto all’istruzione diffuso e gratuito almeno fino agli otto anni. All’epoca del primo governo Mussolini (dall’ottobre 1922) e durante quello che verrà definito il ventennio fascista, i vari Ministri dell’Istruzione che si susseguirono misero in atto una serie di decreti regi, fino al noto R.D. del 6 maggio 1923, n° 1050, firmato da Giovanni Gentile, con cui verrà introdotta la Riforma della scuola.

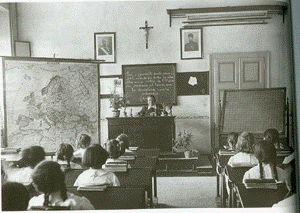

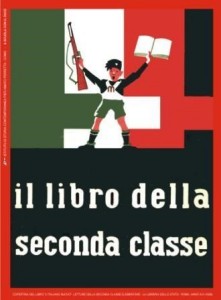

Nella scuola fascista, ogni cosa è normata: gli arredi, le attività, le discipline da studiare, i testi scolastici o meglio “il testo scolastico”, con l’introduzione del Libro di Stato, e non ultimo l’abbigliamento degli insegnanti e quello degli alunni.

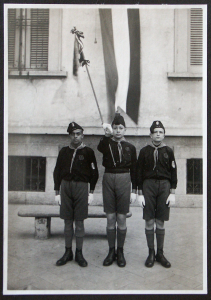

Tutte le attività erano rigidamente organizzate e per ogni età vi era una sezione specifica: dai 4 agli 8 anni, maschi e femmine, facevano parte dei “Figli della Lupa”; poi venivano differenziati i percorsi tra i due generi ed allora i maschi dagli 8 ai 14 anni erano inquadrati nei “Balilla”, fino ai 18 facevano parte degli “Avanguardisti” e negli anni universitari dei “Gruppi Universitari Fascisti”. Per le femmine le divisioni erano meno settoriali e dagli 8 ai 12 erano le “Piccole Italiane” e fino ai 18 “Le Giovani Italiane”. Ad ogni età corrispondeva per tutti una precisa divisa.

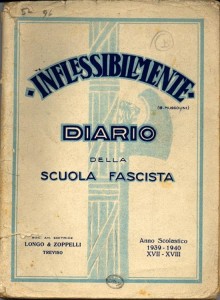

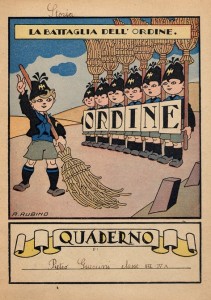

Ogni oggetto, ogni gesto doveva parlare del Duce e del suo governo. Persino gli esercizi o le letture parlavano di lui. Tutto ciò era giustificato dalla volontà di formare il “carattere” dei fanciulli. In realtà sappiamo che il fine ultimo era quello di acuire la disposizione ad obbedire incondizionatamente agli ordini del Duce. Tutto il materiale scolastico diventava strumento ideale di propaganda e così gli anonimi quaderni del primo processo di alfabetizzazione si arricchiscono di disegni e simboli, monito per le giovani leve.

L’emblema iconografico per eccellenza era lo stesso Duce, diventato vero e proprio oggetto di culto, ma restano altrettanto efficaci le riproduzioni dei simboli o degli slogan fascisti.

LEGGO ED ANALIZZO I DOCUMENTI DELLA STORIA

OSSERVO ED ANALIZZO LE IMMAGINI DELLA STORIA

ATTIVITÁ DIDATTICA

Testo per studenti n. 2

Istituto Derelitti di Milano

Nel centro di Milano oggi vi è un importante archivio storico che ha resistito ai bombardamenti del secondo conflitto mondiale. I documenti in esso contenuti ci restituiscono uno spaccato della vita di giovani studenti che per i motivi più disparati, come l’abbandono da parte dei genitori o una temporanea infermità, venivano ospitati in un centro di accoglienza. Lì venivano assicurati loro un riparo dalle intemperie e la possibilità di studiare. In alcuni casi i ragazzi, se troppo grandi, trovavano impiego all’interno della stessa struttura o presso aziende convenzionate.

Quello di cui stiamo parlando è l’Istituto Derelitti di Milano, là dove per derelitto si intende proprio “abbandonato, oggi riferito solo a persona, rimasta o lasciata sola, priva di appoggi e di aiuti, e per lo più anche nell’indigenza”[1]. L’Istituto si trovava in via Settembrini e nel nostro percorso avremo modo di sfogliare gli album fotografici dell’Istituto con immagini dei locali, delle scene di vita quotidiana, scolastica e lavorativa, e delle giornate di vacanza in colonia. Attraverso i documenti possiamo anche conoscere l’organizzazione della giornata, le tabelle dietetiche legate alle festività e alle stagionalità dei cibi, l’organizzazione delle attività del tempo libero e delle villeggiature in colonia. Inoltre avremo modo di visionare il registro di entrata e di uscita degli ospiti, le loro pagelle ed i loro quaderni.

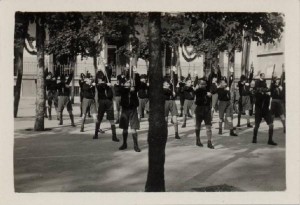

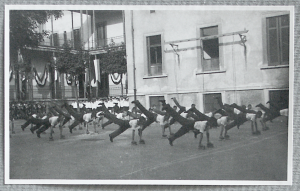

Le radici dell’Istituto Derelitti, nella sede di via Settembrini, affondano nel lontano 1906, quando si pensò di creare un luogo consono alla natura dei bambini abbandonati. Ciò fu possibile grazie alla benevolenza dei cittadini milanesi che istituirono un’associazione laica detta Luoghi Pii Elemosinieri. In origine, ai ragazzi giunti presso l’Istituto Derelitti venivano innanzitutto garantite le cure di base, ed in seguito si valutava se indirizzarli verso un percorso lavorativo o di studio. Negli anni a seguire, dato anche il numero crescente dei giovani ospiti, l’associazione stabilì che l’Istituto si sarebbe dovuto occupare anche dell’educazione dei ricoverati, e non solo della loro custodia. Per questioni organizzative le prime classi venivano istituite all’interno dell’istituto stesso e solo i più volenterosi e meritevoli avrebbero proseguito gli studi presso corsi esterni. In epoca fascista l’educazione dei derelitti venne irreggimentata al pari degli altri studenti delle scuole pubbliche, poiché rappresentavano essi stessi promettenti giovani leve per lo stato. Nel 1937 l’istituto vedrà cambiare il proprio nome in Istituto Fascista di Assistenza a i Minori (IFDAM) e tale rimase fino al 1945. Le classi erano numerose, raccoglievano bambini di diverse età ed erano divise per genere. L’educazione dei maschi era affidata ai maestri mentre quella delle femmine era generalmente affidata alle suore. I regolamenti, come si è detto prima, erano gli stessi della scuola pubblica, compresa la preparazione per le parate. Le parate erano frequenti all’interno dell’Istituto stesso, in onore della visita di un prestigioso donatore, di un alto funzionario civile o ecclesiastico, per una cerimonia solenne di inizio d’anno scolastico o per le festività religiose. La stessa struttura veniva addobbata per l’occasione.

Note al testo per studenti n. 2

[1] http://www.treccani.it/vocabolario

LEGGO ED ANALIZZO I DOCUMENTI DELLA STORIA

OSSERVO ED ANALIZZO LE IMMAGINI DELLA STORIA

ATTIVITÁ DIDATTICA

Testo per studenti n. 3

Istruzione e tempo libero per gli studenti dell’Istituto Derelitti

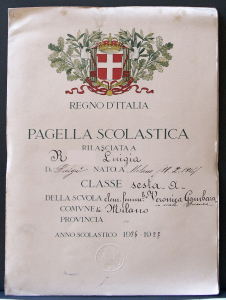

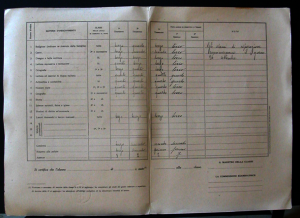

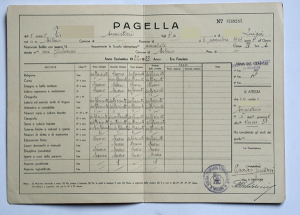

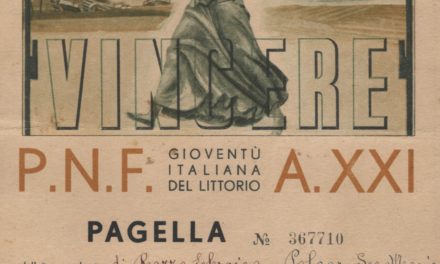

Gli studenti dell’Istituto Derelitti potevano essere studenti interni o esterni all’Istituto stesso, pertanto di essi l’Archivio ha a disposizione anche i documenti di valutazione finale: le pagelle.

Le pagelle sono sempre state un interessante documento della storia dell’istruzione e attraverso il confronto fra quelle di varie epoche è possibile anche conoscere mode e tendenze della cultura di un Paese.

Nel corso degli anni del ventennio fascista erano state istituite discipline non contemplate nel passato, prima fra tutte l’educazione fisica, nel rispetto delle potenzialità individuali, ma con l’intento di temprare il fisico; venne introdotta anche la materia “Igiene e cura della persona”. La storia insegnata era per lo più quella fascista, tant’è che leggiamo, tra le discipline, “Nozioni varie e cultura fascista” oltre a “Storia e cultura fascista”. Alle donne poi era dedicato un insegnamento particolare, “Lavori donneschi e manuali” con l’intento di fornire alle donne e future madri un’adeguata preparazione per la cura della prole, dal momento che ad esse veniva richiesto di donare molti “Figli della Lupa”, futuri “Avanguardisti”, o “Piccole Italiane”.

Il maestro, irreggimentato egli stesso, aveva il compito di educare, ma ancor più di controllare che tutto si svolgesse secondo le regole.

Il materiale scolastico, compreso quello dei libri di testo e di lettura, passava sotto il controllo del regime. A supporto della campagna propagandistica vi era una interessante produzione di disegni, cartoline, manifesti ricchi di simboli iconografici che corredavano i libri di lettura e anche le pagelle. Inoltre, una circolare del 25 dicembre del 1926, ripresa nel 1929, imponeva, secondo la volontà del Duce, di aggiungere la data dell’era fascista, scritta in numeri romani, accanto a quella corrente. In tutto questo scenario il ministero passava da quello dell’Istruzione a quello dell’Educazione.

LEGGO ED ANALIZZO I DOCUMENTI DELLA STORIA

OSSERVO ED ANALIZZO LE IMMAGINI DELLA STORIA

ATTIVITÁ DIDATTICA

Verifica al termine del percorso dello “Studio di caso”

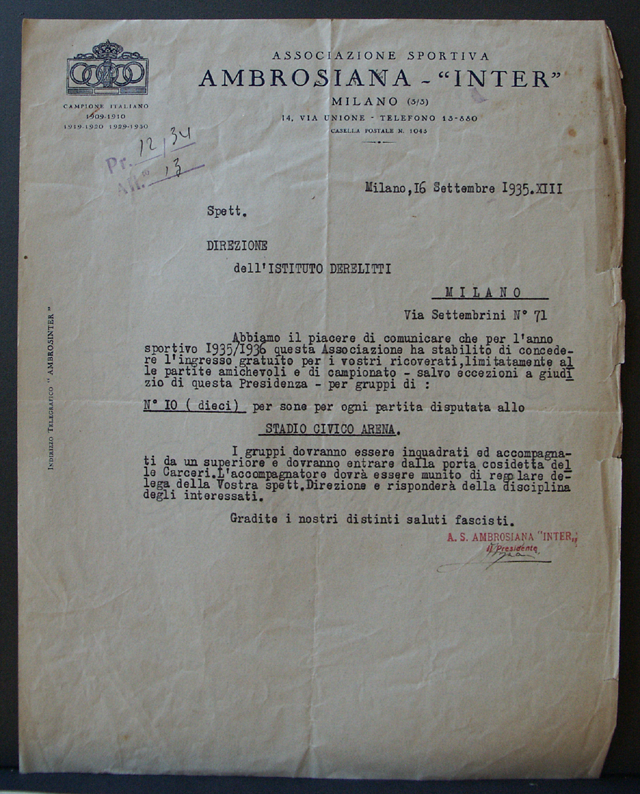

1 ►Analizzo il documento:

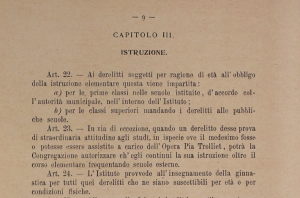

Qui di seguito trovi foto e riproduzione del testo scritto in un documento indirizzato all’Istituto Derelitti. Sapresti dire di cosa si tratta? A chi è rivolto in particolare?

Quali elementi puoi ricavare dalla lettura e dalla interpretazione di questo documento?

Il Presidente

(firma)

2 ► Analizzo le immagini

Qui di seguito ti vengono proposte due immagini relativa alla vita scolastica dei ragazzi e delle ragazze dell’Istituto Derelitti in epoca fascista.

Quali informazioni puoi ricavare dalla loro analisi?

3 ►Effettuo collegamenti interdisciplinari

Dall’analisi dei materiali qui raccolti e sulla base dell’esperienza dello studio di caso scrivi un testo di non oltre venti righe nel quale metti a confronto le diverse modalità di fare scuola ieri ed oggi tenendo conto anche delle realtà dei protagonisti del nostro percorso interdisciplinare.

Bibliografia

Guida all’archivio dei “Luoghi pii elemosinieri”, Como: Nodo libri, 2012

Milano, scuola di carità, catalogo della mostra del progetto didattico promosso dall’Azienda di Servizi alla Persona “Golgi-Redaelli, Milano, Palazzo Marino 17-20 maggio 2007

Bonomi G. 1934, Il maestro del regime. Note ed esperienze di didattica fascista, Milano: La Prora

Bellucci M. e Ciliberto M. 1978, La scuola e la pedagogia del fascismo, Torino: Loescher,

Brusa A. 1985, Guida al manuale di storia, Roma: Editori Riuniti

Genovesi G. 2010, C’ero anch’io – A scuola nel Ventennio. Ricordi e riflessioni, Napoli: Liguori

Gentile G. I problemi attuali della politica scolastica, Discorso tenuto al Senato il 12 aprile 1930

Gusso M. Educazione al patrimonio e alla cittadinanza interculturale: interdisciplinarità e didattica laboratoriale. Traccia per un approfondimento. Scaricabile da www.storieinrete.org

Morandi M. 2014, La scuola secondaria in Italia. Ordinamento e programmi dal 1859 ad oggi, Milano: Franco Angeli

Olivieri A. Le nuove tecnologie come strumento di inclusione. Opportunità e nuove regole per docenti e studenti autori. Scaricabile in rete da www.storieinrete.org

Tomasi T. 1969, Idealismo e fascismo nella scuola italiana, Firenze: La nuova Italia

Paolucci S., Signorini G. e Marisaldi L., L’ora di storia, Zanichelli, vol. 3, cap. 7 pag. 136-163

De Vecchi G. e Giovannetti G., Vivere e capire la storia, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori – Pearson – Vol. 3 pag. 208-209

Siboni R., Pastorino M. e Rosato I., Laborastoria, G.B. Palumbo, Vol. 3 pag. 124-129

Gentile G., Ronga L. e Rossi A., Multistoria. La civiltà globale: il Novecento, Ed. La Scuola, vol. 3 pag 212-232

Sitografia

http://www.treccani.it/vocabolario Per le definizioni dizionario on-line Treccani

http://www.lager.it/scuola_fascista.html Per il regolamento della scuola fascista

http://www.itclucca.lu.it Notizie sul fascismo

http://www.ilgiornale.it/news/viveva-l-infanzia-abbandonata.html articolo sulla mostra Milano, scuola di carità

http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/soggetti-produttori/ente/MIDB000F7F/

Per approfondimenti sull’archivio storico Golgi Redaelli e l’Istituto Derelitti

http://www.bibliolab.it/bonaiuto_web/bonaiuto_web.htm a cura di Patrizia Vajola per la raccolta di informazioni relative alla organizzazione della scuola, dei maestri, degli alunni in epoca fascista

http://www.psicologiaedintorni.com articolo di Nicoletta Iurilli

http://archiviostorico.corriere.it Intervista a Rosario Drago

http://www.historialudens.it Per approfondimenti su una didattica laboratoriale

http://www.storieinrete.org Per approfondimenti su una didattica laboratoriale

https://www.novecento.org Per approfondimenti storiografici e metodologici

http://www.governo.it Per gli articoli della Costituzione Italiana

http://www.unicef.it Per la Convenzione sui diritti dell’infanzia

Scarpe rotte eppur bisogna andar. Una storia della Resistenza in 30 oggetti, a cura di P. E. Boccalatte e M. Carrattieri

Scarpe rotte eppur bisogna andar. Una storia della Resistenza in 30 oggetti, a cura di P. E. Boccalatte e M. Carrattieri L’affaire Matteotti. Storia di un delitto, di Fabio Fiore

L’affaire Matteotti. Storia di un delitto, di Fabio Fiore Monte Sole Marzabotto. Il processo, la storia, i documenti, di Marco De Paolis e Paolo Pezzino

Monte Sole Marzabotto. Il processo, la storia, i documenti, di Marco De Paolis e Paolo Pezzino Io vi accuso. Giacomo Matteotti e noi, di Concetto Vecchio

Io vi accuso. Giacomo Matteotti e noi, di Concetto Vecchio Insegnare Storia nella Scuola Secondaria, a cura di F. Monducci e A. Portincasa

Insegnare Storia nella Scuola Secondaria, a cura di F. Monducci e A. Portincasa Abbiamo strappato la pianta; bisogna strappare la radice

Abbiamo strappato la pianta; bisogna strappare la radice Partigiani presso gli stabilimenti Ercole Marelli

Partigiani presso gli stabilimenti Ercole Marelli L’arresto degli arlecchini

L’arresto degli arlecchini