Zeret e San Boldo. Storia di preghiere, di conflitti mediatici e di rimozioni

Lo scandalo

In tempi in cui “Tu scendi dalle stelle” rischia di diventare il nuovo inno nazionale e il presepe una sorta di Altare della Patria, anche una preghiera è riuscita a scatenare una modesta, quanto significativa baruffa religioso-politica. Ad innescarla era stata una cerimonia di commemorazione, svoltasi nel Ferragosto del 2105 sul passo San Boldo, tra le province di Belluno e di Treviso. Al momento di recitare la loro preghiera – La preghiera degli alpini – il sacerdote aveva chiesto ai militari di modificarne due parole:

“Rendi forti le nostre armi contro chiunque minacci la nostra patria, la nostra bandiera, la nostra millenaria civiltà cristiana“.

“Animi di fronte”, al posto di “armi contro”. Questo lo scambio. Un eufemismo pudico – parrebbe – che, tuttavia, gli alpini rifiutarono. Quindi, usciti dalla chiesa, recitarono sul sagrato quello che per loro era il testo autentico della Preghiera degli alpini, scritta da Gennaro Sora, un loro ufficiale, eroe di due guerre mondiali.

Quindi venne il diluvio. Gli alpini di Vittorio Veneto minacciarono di cambiare diocesi. Intervennero a loro favore Salvini, “La Padania”, “Il Giornale”, il blog di Grillo, Fratelli d’Italia, Daniela Santanché, Ignazio La Russa, perfino il sottosegretario alla difesa, che si disse sconcertato. Un sondaggio lanciato prontamente dal “Corriere del Veneto” si trasformò in un plebiscito contro il cambiamento. Accorsero decine di associazioni, ora in difesa degli alpini, ora a sostegno dei valori della civiltà cristiana e dell’italianità, senza dimenticare le frecciate contro l’arrendevolezza ecclesiastica di fronte all’Islam e all’immigrazione musulmana. Infatti, è lì che, con un coraggioso salto cronologico, arrivarono i contendenti, “perché c’è il rischio che i nemici della «millenaria civiltà cristiana» siano identificati negli immigrati, in gran parte islamici, dei quali la diocesi predica l’accoglienza”.

Il dibattito in rete

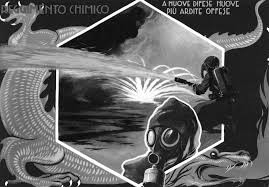

Le prime dieci pagine, che il motore di ricerca di Google ci squaderna alla voce “Preghiera degli alpini”, sono lo specchio di questa indignazione. I post discordanti sono pochi, sui 78 totali (ultimo controllo: il 3 gennaio 2016). Alcune critiche si concentrano sull’argomento che quella preghiera non era poi così autentica, dal momento che era stata già emendata nel 1949, a causa del suo tono bellicoso e oltranzista. Fu allora che la sua prima versione – che risale al 1935, quando all’alpino fascista appariva normale implorare Iddio di rendere infallibili le proprie pallottole – fu resa meno esplicita da gerarchie militari e ecclesiastiche che, inoltre, provvidero di comune accordo a nettarla dei riferimenti al Duce e al Re. Nemmeno quella nuova stesura, però, era sembrata sufficientemente corretta, tanto è vero che si elaborarono ulteriori modifiche, che portarono alla nascita di una doppia versione e di un regolamento per adoperare ora l’una ora l’altra. Un sito degli alpini di Trento riporta nel dettaglio questa cronologia, che, pur nella sua secchezza, è una buona testimonianza dell’imbarazzo che questo testo deve aver creato; e un altro sito dell’ANA (Associazione Nazionale Alpini), mettendo in rete tutti i testi religiosi scritti da alpini, si sente in dovere di accompagnare la Preghiera con l’avvertenza che si tratta della “versione attuale”. Un testo dalla storia tormentata, dunque, ritoccato per decenni, durante i quali nessuno si era sdegnato. Perché farlo oggi?

Decine di post si diffondono sul tema se sia un diritto o un abuso, quello della Chiesa di modificare dei testi a “uso interno”, quali le preghiere; oppure sulla urgenza che gli alpini mantengano alta la guardia in vista della nuova invasione del territorio nazionale, nonostante il pericolo non venga stavolta dai monti, ma dal mare. In buona sostanza: l’ennesima stucchevole diatriba fra buonisti e cattivisti, o un’altra “disputa idiota”, come liquida la faccenda “Dagospia”?

Una semplice domanda storica

Gli interventi si rimandano l’un l’altro. Vescovi, politici, giornalisti, alpini, fan degli uni o degli altri impediscono a chi ne rilegge le parole a distanza di tempo, di capire qualcosa oltre ciò che appare: una rissa trasferita in rete. E’ una sorta di trappola mediatica, nella quale, immagino, l’unica alternativa consentita a chi vi precipita è quella di schierarsi. Per provare a districarsi, occorre interrogare la rete con nuove domande; e un modo per farlo, è quello di ricorrere a quelle elementari dello storico, fra le quali la più semplice è: “chi era Gennaro Sora?”

A questa domanda Google risponde con avarizia. Pochi siti. Ma molto più succosi. Apre l’immancabile Wikipedia, tanto particolareggiata sugli atti di eroismo dell’ufficiale degli alpini, quanto sfuggente sull’episodio di Zeret (troppo incerta la sua dinamica, se ne lava le mani). Subito dopo, si avverte un allarme: “Gennaro Sora – titola il sito degli alpini di Bergamo – è accusato ingiustamente di un crimine contro l’umanità”. Zeret, dunque. Anzi, il massacro di Zeret. Due o tre voci dopo, eccone la storia e il dibattito storiografico relativo, descritti con chiarezza nell’articolo di Andrea Pioselli, insegnante di Storia e Filosofia (e oggi Dirigente Scolastico), collaboratore dell’Istituto Bergamasco per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea, messo in rete nel 2014 (un istituto che difende attivamente, nel corso di questa vicenda, le ragioni della ricerca storica).

Con la matita di Achille Beltrame, la “Domenica del Corriere” esaltava l’efficacia dei bombardamenti aerei. La riproduzione di questa tavola è ripresa dal sito Primato Nazionale, dove si ironizza sulle ricerche di Del Boca, sminuendo l’effetto che gli aggressivi chimici ebbero sulla popolazione etiopica

La carneficina di Zeret, per quanto avvenuta nel 1939, scrive Pioselli, entra nella storia italiana solo nel 2006, con un saggio di Matteo Dominioni (Etiopia 11 aprile 1939. La strage segreta di Zeret, in “Italia contemporanea”, n. 243, 2006, pp. 287-302). Zeret è un vastissimo complesso ipogeo, utilizzato dalla guerriglia etiopica come base per sue le incursioni. A fine marzo 1939, dopo tre anni di combattimenti, messi alle strette, un migliaio di guerriglieri vi si erano asserragliati con centinaia di donne e bambini. Comandava le truppe italiane Gennaro Sora, ormai leggendario per le sue imprese militari e per aver organizzato lo sfortunato tentativo di salvare i superstiti del dirigibile di Nobile. Ai suoi ordini operava anche un “plotone chimico”, dotato di proiettili di arsina, un gas asfissiante, e di bidoncini esplosivi di iprite.

L’assedio durò pochi giorni. I guerriglieri si arresero. Tutti i maschi, armati e no, vennero fucilati. Donne e bambini, con la pelle ulcerata dal gas, furono lasciati alla morte per setticemia. Scrisse Paolo Rumiz: “Peggio di Marzabotto, perché non fu rappresaglia. Peggio di Srebrenica perché morirono anche donne, vecchi e bambini. Unico paragone possibile, le foibe, ma con un’esecuzione concentrata in un unico luogo. Le prove di un efferato crimine italiano riemergono in Etiopia 70 anni dopo la proclamazione dell’impero, gettano luce sinistra su un conflitto che la nostra memoria ancora rimuove o traveste da scampagnata coloniale”.

Storia e negazione

Come era accaduto negli anni ’60, con i primi libri di Angelo Del Boca sul colonialismo italiano, la rivelazione di questo eccidio sollevò proteste di indignazione. Intervenne Gianfranco Fini, allora presidente di Alleanza Nazionale, che qualificò Dominioni come “un comasco che scrive stupidaggini”. Insorsero gli alpini. Gian Paolo Rivolta, un ingegnere chimico con la passione della speleologia e dei viaggi, si recò a studiare il sito di Zeret e ne ricavò le informazioni decisive, secondo lui, per smontare la ricostruzione di Dominioni. Le pubblicò presso il Centro Ricerche e Studi sugli ipogei e le grotte carsiche, e, da allora, diventarono il riferimento dei sostenitori dell’onore delle Penne nere (La battaglia alla grotta del ribelle di Zeret (Etiopia) nell’aprile 1939. Un episodio di guerra del tenente colonnello Gennaro Sora nel Corno d’Africa, Nerviano, 2011). Infatti, in rete si trovano molti post che riguardano conferenze tenute da Rivolta, recensioni in siti e in riviste dell’ambiente degli alpini, in polemica più o meno diretta con le tesi di Dominioni. Una buona sintesi della sua ricerca circola online, scritta dallo stesso Rivolta, illustrata da alcune sue belle fotografie e dalla mappa del sito.

Da questo articolo apprendiamo la sua versione: che i fucilati non furono più di 800 (ma in realtà non si può sapere il numero preciso), che le donne vennero lasciate andare con i bambini e che le eventuali morti civili furono dovute a un effetto secondario dell’iprite, che aveva avvelenato la fonte. Sono gli argomenti principali, ripresi un po’ da tutti i contestatori di Dominioni. Pioselli li riassume in tre concetti: la strage viene ridotta ad ordinario, per quanto cruento, episodio bellico, nel quale le vittime erano dei combattenti armati; gli aggressivi chimici furono usati ma senza risultati apprezzabili, al limite senza produrre alcun danno ad umani; il numero dei fucilati è molto dubbio (p. 77).

Questi concetti vengono sviluppati in un dispositivo argomentativo che gli studiosi del negazionismo, da Claudio Vercelli a Valentina Pisanty, hanno illustrato con precisione: mettere in dubbio alcune fonti (i sopravvissuti etiopici); interpretarne male altre (il fatto che i dispacci dell’esercito non parlassero di effetti del gas, non vuol dire che non ce ne furono); portare al parossismo la precisione dei dati quantitativi (la conta dei morti, la traiettoria dei proiettili e delle goccioline di iprite); declassare gli eventi (conflitto, non eccidio); banalizzare il crimine (a quei tempi tutti facevano così); deresponsabilizzare i protagonisti (obbedivano agli ordini); sminuire gli effetti degli atti criminosi, anche a costo di passare per incapaci (gli italiani “non sapevano adoperare bene i gas”) e, alla fine della scrematura, negare quello che resta: le donne e i bambini uccisi a causa delle ulcerazioni, o i fucilati inermi (che dovevano essere tanti, tuttavia, perché i fucili erano 188 – come lasciò scritto lo stesso Sora – mentre gli uomini erano circa 1500). Nessuno di questi argomenti, tuttavia, scalfiva l’impianto accusatorio che emergeva dalla ricerca di Dominioni: l’uso di un’arma proibita (“decisione sciagurata”, lamenta lo stesso Rivolta), le fucilazioni e le morti di massa, il fatto che il responsabile delle truppe italiane a Zeret fu Gennaro Sora.

Una questione memoriale

Nel frattempo, la questione diventava politica: ce lo ha già lasciato intendere l’intervento di Fini. “Repubblica” aveva martellato con alcuni suoi articoli nel maggio del 2006. Del Boca aveva chiesto pubblicamente l’istituzione di una giornata memoriale, come ci racconta distesamente Daniele De Paolis. Nell’ottobre di quello stesso anno, con un tempismo che per le controversie memoriali sembra ormai abituale, la sua richiesta trova una sponda parlamentare. Infatti, l’onorevole Iacopo Venier dei Comunisti Italiani, depositava la richiesta per l’istituzione di una giornata di commemorazione delle vittime del colonialismo italiano, da celebrarsi il 19 febbraio, anniversario dell’eccidio di Addis Abeba, perpetrato dagli italiani per vendicare l’attentato contro il viceré Rodolfo Graziani. La corroborava con i dati ricavati dagli studi di Del Boca, con gli articoli di “Repubblica” e con un riferimento alla ricerca di Dominioni. Un nutrito gruppo di parlamentari, tra i quali Tranfaglia, Vacca e Cacciari, firmava la sua petizione.

Nonostante questo dispiegamento, la proposta si perse nei meandri della burocrazia parlamentare, fra decine di altre richieste consimili. Qualche anno dopo, nel 2013, una blogger, Vincenza Perilli, si chiedeva come mai nessuno ricordasse la ricorrenza di quel massacro; l’anno successivo, Valerio Bosco lamentava, da un sito americano, il fatto che di quella proposta di legge non si fosse fatto nulla.

La rete al tempo dello scandalo

Il sito dei carabinieri cita la durezza della repressione coordinata da Michele Lessona, ma, al tempo stesso, esalta il valore dei carabinieri, impegnati nelle operazioni di antiguerriglia. Immagine tratta da http://www.carabinieri.it/arma/ieri/storia/vista-da-2015/fascicolo-28/dopo-la-guerra-la-guerriglia

Quando scoppia lo scandalo della preghiera, dunque, di Sora e delle sue imprese etiopiche si era abbondantemente parlato e litigato per quasi un decennio in diversi contesti: politici, mediatici e militari. In pratica, proprio in quei circuiti che vennero coinvolti dall’affair della Preghiera. La maggior parte degli interventi che qui ho utilizzato era già in rete prima del 2015. Eppure, dei tanti intervenuti, alcuni dei quali vengono qualificati come “storici”, molti dei quali si sono presi la briga di andare a studiare qualcosa, che hanno tutti compulsato la rete prima di postare il proprio scritto, non c’è nessuno che ricordi, nessuno che vada a scavare anche un poco (bastava cliccare sul nome di Sora …). Chi sapeva, ha taciuto. Chi non sapeva nulla, è intervenuto lo stesso senza informarsi. Gli bastava leggere il testo del suo avversario.

Un’eccezione c’è. Ed è importante e significativa. Infatti, il 23 agosto, ”Totalità.it”, rivista online nella cui direzione figurano, tra gli altri, Franco Cardini, Marcello Veneziani e Giordano Bruno Guerri, pubblica un articolo non firmato (un editoriale?) sulla Preghiera, nel quale se la prende con Gian Antonio Stella (l’articolo è corredato dal simpatico occhiello “Taci imbecille”), reo di essersi posto la semplice domanda dello storico, e di averla rigirata alla platea degli indignati: “E se l’autore della leggendaria «Preghiera dell’alpino» avesse compiuto orrendi crimini di guerra sterminando coi gas tossici centinaia di vecchi, donne, bambini?”

Dunque, mentre la bagarre è ancora viva, Gian Antonio Stella interviene con un articolo del “Corriere della sera”, pubblicato con grande rilievo e lo strillo in prima pagina. E, poche ore dopo, come abbiamo visto, il suo pezzo viene rilanciato online, accompagnato dalla nota critica. Prima di addentrarci in questa nuova fase della disputa, fermiamoci a considerare alcuni aspetti della circolazione delle notizie in rete. Stella conosce il dibattito. Difatti, descrive gli eventi di San Boldo e la disputa successiva, così come la apprendiamo dai post in circolazione. Ma, per alimentare i suoi ragionamenti, non si serve della rete: usa Del Boca, il libro di Dominioni, pubblicato dopo l’articolo che ho citato sopra (Lo sfascio dell’impero. Gli italiani in Etiopia 1936-1941, Laterza 2008), e, soprattutto, si avvale delle memorie di Alessandro Boaglio, che operò come sergente del plotone chimico, scritte negli anni ’50, ma pubblicate nel 2010, a cura del figlio Giovanni e di Matteo Dominioni: Plotone chimico. Cronache abissine di una generazione scomoda, Mimesis. Un libro, peraltro, già recensito in rete da giornali locali e da quotidiani nazionali. E’ in questo libro (del quale Rivolta non tiene conto) che si trovano le descrizioni più raccapriccianti di quell’inferno dantesco che era diventata la grotta di Zeret.

Stella, dunque, rompe il circuito mediatico, con un ricorso a fonti esterne. Ne viene ripagato con la stessa moneta. Infatti, non trovo nessuna ripresa delle sue tesi nel dibattito raccolto sotto la voce “preghiera degli alpini”. E questo, nonostante l’intervento di “Totalità.it” abbia tutte le caratteristiche per rinfocolare la polemica. Ecco, per esempio, alcuni post di parte ecclesiastica, del 28 agosto e del 7 novembre, che ne sono visibilmente ignari.

Un dibattito a parte

Nel quaderno di Maria Pia, un “Abissino” combatte ad armi impari contro un aereo italiano: è destinato a perdere. Immagine tratta da http://www.minerva.unito.it/Theatrum%20Chemicum/Pace&Guerra/Italia2/Italia219.htm

Per cercare tracce del dibattito su Stella, occorre cambiare parole chiave: “Stella Zeret”, in questo caso. Troveremo due interventi. Il primo è lo scritto che Cesare Lavizzari, vice presidente dell’ANA, ha pubblicato sul suo profilo facebook. Vi si contesta l’articolo di Stella (letto sul “Corriere”, si precisa), utilizzando pari pari le tesi di Rivolta. Ad esempio, si sminuisce il numero delle vittime, ma soprattutto, si critica l’efficacia dell’iprite, anche al prezzo, incredibilmente autolesionista per un militare, di confessare l’insipienza delle truppe italiane. Il secondo, di uguale autorevolezza, è del Generale Tullio Vidulich. Anche lui ha letto il “Corriere”. Rifà la storia della preghiera e, basandosi sulle personali convinzioni circa la moralità degli alpini e sul foglio matricolare di Sora, ne esclude la partecipazione ad azioni criminali. Cita come fonte il libro di Rivolta. A queste e ad altre obiezioni di questo tipo, Stella ha buon gioco a rispondere, invitando tutti ad allargare le proprie letture e a interpretare criticamente la documentazione ufficiale dell’esercito (Il giornalista, tuttavia, non sembra conoscere la messa a punto di Pioselli, che, com’è detto sopra, era disponibile in rete).

E’ preminente, negli interventi di parte alpina, la preoccupazione che l’episodio di Zeret non “infanghi l’onore di un eroe” e quello delle Penne nere. Perciò, nel tentativo di proporre una soluzione equilibrata, Franco Brevini, dell’Università di Bergamo, in un articolo apparso sulle pagine cittadine del “Corriere”, accomunando a quella di Sora la figura di Antonio Locatelli, aviatore e colpevole di bombardamenti contro i civili, invita a separare il valore militare di questi due militari bergamaschi dalla necessità di considerare i loro crimini. “Un conto è il valore delle imprese alpine o aviatorie, un altro è il giudizio etico sulle azioni belliche”.

Dove tornano i musulmani

Nella seconda parte del suo articolo, Stella riprende la questione dell’Islam e della civiltà cristiana. Ma lo fa in modo molto diverso da come era scoppiata. Al principio, infatti, era stata l’elementare analogia tra l’alpino, in armi a difesa dei confini durante le guerre passate, e l’Islam e gli immigrati che vi premono oggi, a sollecitare il salto dalla Preghiera all’emergenza attuale. Su questo fronte si erano attestati i due schieramenti. Quelli che sostenevano che, in nome della religione e dell’accoglienza, occorre abbassare le armi; i loro oppositori, convinti che i nostri tempi impongano di alzare steccati ancora più alti. Sono i consueti (dovremmo dire) meccanismi dell’uso pubblico della storia, basati appunto su similitudini facili, su angosce che i media ingigantiscono con immagini efferate e notizie inquietanti, su generiche e imprecise conoscenze della storia (gli alpini, la prima guerra mondiale), sul potere attrattivo di figure mitologiche, come gli eroi (per quanto nessuno ne conosca i dettagli dell’eroismo).

In questo contesto polemico, la Preghiera si era rapidamente trasformata in un simbolo.

E’ proprio questo processo di simbolizzazione che Stella attacca. Perciò, ricorda non solo l’uso dell’iprite, ma anche il fatto che per stanare e uccidere i cristiani abissini, gli italiani si servivano di truppe musulmane, gli ascari eritrei. Non mette in questione il diritto di recitare una semplice preghiera (peraltro, scrive il giornalista, a tratti anche poetica). Se fosse così, avrebbe ragione l’editorialista di Totalità.it, che obietta che non si può considerare negativa un’opera, solo a causa della moralità del suo autore. Il fatto da discutere, invece, è che quella preghiera, proprio perché diventata un simbolo, era sbandierata a difesa di una civiltà millenaria al cospetto di un’orda di barbari. Di qui la sua domanda: “sarebbe ancora un simbolo, se sapeste che cosa c’è dietro?”. Una domanda che per qualcuno, in particolare di parte alpina, suonava certamente come retorica. Molti sapevano, lo abbiamo visto, e il fatto che abbiano risposto, subito e con dettagli, all’accusa di Stella, è un buon indizio che avevano ben presenti gli eventi in questione.

Conclusione n. 1: l’evento e internet

Internet conserva le tracce di un evento effimero. Una fiammata che ha il suo apice rovente intorno al 17-18 agosto del 2015, per spegnersi con rapidità. Quando scrive Brevini, il 25, il dibattito sembra agli sgoccioli. L’ultimo intervento che ho registrato è del 7 novembre. Non so se qualcuno abbia messo in rete qualcosa dopo; né ho idea di quei (pochi?) che, a distanza di tempo, potranno conservare memoria di questa discussione, e, soprattutto, ricordare la veemenza con la quale vi parteciparono.

Per quanto fugace, questo evento si rivela di una complessità che non va sottovalutata. Vi è la compresenza di fonti diverse. Le fonti digitali pure (per esempio i siti degli Alpini, o la rivista Totalità.ir). Quelle, per così dire meticce, come gli articoli di quotidiani che vengono inseriti in rete. L’ordine con il quale si presentano non è quello cronologico, ma quello dettato dal motore di ricerca, che, quindi, reca tracce sulla quantità di individui che le hanno frequentate. Vi sono fonti ufficiali (un sito di un’associazione) e quelle “nate per essere futili”, come in genere tocca ai post di Facebook. Vi è, anche, una sorta di irruzione in rete della biblioteca, nel momento in cui viene messa online un’opera scientifica. Lo storico percepisce con acutezza questa diversità, e si chiede in che modo ricavare conoscenze affidabili da un materiale così eterogeneo. Al tempo stesso – lo storico e l’insegnante – dovrebbere cominciare a considerare l’importanza che ha il chiedersi quale impatto questa eterogeneità possa avere su un pubblico non formato che, pure, ha la possibilità di intervenire in quello stesso dibattito (come testimonia anche questa vicenda).

Seconda guerra mondiale. Cartoline di propaganda dell’esercito. Archivio Isrec. Fondo Gian Carlo Pozzi (tratto da Andrea Pioselli, Zeret, Gennaro Sora e la memoria degli italiani, in Studi e ricerche di storia contemporanea, n. 77, giugno 2012)

Il pubblico degli utilizzatori, infatti, è una variabile fondamentale della costruzione dell’informazione in rete. Non solo perché l’utente può contribuire a incrementare il parco delle fonti, ma, soprattutto, perché ne stabilisce la gerarchia. Sono i pari, infatti, che decretano il successo di un post, e, quindi, delle sue tesi. Inoltre, come abbiamo visto, gli intrecci vicendevoli della discussione tendono a creare un circolo chiuso (come non di rado avviene nel dibattito mediatico), che alla fine diventa autoreferenziale. Rompere questo circolo, significa introdurre elementi che provengono da altri circuiti di validazione. E’ ciò che ha fatto Gian Antonio Stella; è quello che ho scoperto quando ho letto l’articolo di Pioselli, pubblicato su una rivista scientifica, dal quale ho ricavato le voci (le domande) su Zeret, Sora, Boaglio (ecc.) che hanno guidato la mia ricerca.

Si rivela, questo evento, estremamente complesso anche dal punto di vista delle temporalità che mette in questione: le temporalità del fatto coloniale; le temporalità relative alla memoria sociale e al dibattito scaturito dal libro di Dominioni; quelle relative alla preghiera, e, infine, alla contesa di San Boldo. Ora, proprio poiché le informazioni relative a ciascuna di esse vengono offerte frammentate e riclassificate per parole chiave, risulta particolarmente complicato ricostruirle, per creare l’ordine del racconto storico.

Queste note, penso, potrebbero servire al docente che, invogliato da qualche evento di grande risonanza mediativa, voglia lanciare la propria classe nella “ricerca in rete”, senza un’adeguata preparazione. Se questo esempio è in qualche modo paradigmatico, suoi allievi avrebbero ottime probabilità invischiarsi nella trappola della rete, con il risultato di trasferire in aula una baruffa dallo scarso valore formativo.

Conclusione n.2: l’evento, la storia e la memoria

Dopo la strage, la grotta di Zeret si perde in un doppia rimozione. Di parte italiana, con ragioni e con modalità che sono ampiamente studiate da Labanca, Del Boca e tanti altri. Ma anche di parte etiopica. L’orrore, il dolore e la paura sono motivi forti per dimenticare. Era chiamata la “Grotta dei Briganti”, popolata di fantasmi, dalla quale era bene stare lontani. Ora, scrive Pioselli, quella grotta sta diventando un luogo di memoria per la gente del posto. Un luogo di pellegrinaggio e di ricordo. Il merito di questa restituzione alla vita è certamente degli storici (anche italiani) e degli archeologi che ne fanno oggetto di un’”archeologia doppiamente sociale”, perché esplora aspetti di vita di quella sfortunata comunità (vestiti, utensili, focolari, macine, semi di lino e di grano, resti umani), “senza dimentare le implicazioni etiche e politiche dei resti archeologici nel presente. Dissotterrano il fascismo” (A.Gonzáles-Ruibal, et al., A social Archaeology of colonial War in Ethiopia, in “World Archaeology”, vol. 43, n. 1, marzo 2011,pp. 40-65, in particolare pp. 43, 59, 60: da Piosello, p. 79).

A quel luogo di memoria africano, ne corrisponde uno, in Italia, che non pare sensibile a tali implicazioni: a Foresto Sparso (BG), comune di nascita di Gennaro Sora, il comune gli ha dedicato una statua “e ogni anno gli alpini vengono ad omaggiare il loro “leggendario” comandante. Di Affile in Italia ce ne sono molte”.

Il litigio sulla Preghiera segna una delle tappe del percorso memoriale italiano. Una vicenda ormai quasi secolare, caratterizzata dal fatto che, man mano che i crimini passati vengono alla luce, la società sembra reagire con una sostanziale indifferenza, a volte con fastidio, consentendo, perfino, reazioni negazioniste anche autorevoli. L’episodio di San Boldo ne rivela alcuni aspetti specifici e poco piacevoli. Partito come una delle diatribe tipiche del teatrino politico-mediatico nostrano, una volta venuta fuori la storia del crimine, ha mostrato militari, uomini di chiesa, giornalisti, gente comune, fino ad allora capaci di accanirsi risibilmente su due parole, ma visibilmente riottosi, quando la questione è diventata quella di discutere seriamente di cosa commemorare e di come commemorare il passato.

Conclusione n. 3: la formazione della coscienza storica

Iacopo Venier chiudeva la sua proposta di istituzione della Giornata della Memoria sulle vittime della colonizzazione italiana, con la necessità che “lo studio di una pagina oscura della nostra storia possa contribuire a far sì che simili eventi non debbano più accadere”. Nie Wieder. Nunca más. Mai più. Esclamazioni che siamo abituati ad ascoltare in molte lingue, che risuonano nelle nostre scuole almeno una volta l’anno e chiudono non so più quante richieste di istituzione di giornate memoriali, dormienti presso la Commissione Cultura del Senato. Credo che lo studio di questa vicenda, per quanto effimera essa sia stata, ci aiuti a capire l’aspetto di cruda verità che quelle parole celano, ma anche il fatto che rischiano (o lo sono già) di diventare una routine consolatoria.

Il plotone chimico, guidato da Boaglio, che operò a Zeret (da A. BOAGLIO, Plotone chimico. Cronache abissine di una generazione scomoda, Mimesis, Milano-Udine 2010). Immagina e didascalia tratte da Andrea Pioselli, Zeret, Gennaro Sora e la memoria degli italiani, in Studi e ricerche di storia contemporanea, n. 77, giugno 2012.

Per il primo punto (la verità che celano), mi servo del lavoro documentatissimo di Luigi Cajani (The Image of Italian Colonialism in Italian History Textbooks for Secondary Schools, in “Journal of Educational Media Memory, and Society”, vol. 5/1 (Spring 2013), pp. 72-89). E’ la storia di come gli italiani hanno affrontato a scuola la Colonizzazione. Una vicenda idealmente chiusa fra due testi. Al principio, quello di Niccolò Rodolico (1938), che quasi in diretta rispetto agli eventi, li racconta in ben 21 pagine. Alla fine, il manuale di Cattaneo, Canonici, Vittoria (2009) che descrive le stragi di Addis Abeba, di Zeret e smonta il mito dell’italiano civilizzatore. La traiettoria che li unisce non è affatto lineare. Perché è al principio che si costituisce il modello interpretativo “forte” di questa vicenda, basato sull’idea della civilizzazione italiana, portata a popolazioni, che reagendo in modo barbaro, si meritano, in fin dei conti, una dura risposta. Questo mito viene defascistizzato e traghettato (perfino dagli stessi autori fascisti, come Rodolico e Manaresi) nell’età repubblicana, trasformandosi nella epopea della colonizzazioone come valvola di sfogo demografico di una nazione, che ha bisogno di collocare i propri lavoratori. Poi, man mano questo tema viene ridotto e quasi rimosso, per riprendere consistenza a partire dagli anni ’70, con accenni più o meno vaghi alla repressione senza pietà degli italiani (e con riferimenti in genere molto moderati all’uso dei gas).

Il peso della costruzione mitologica originaria (ovviamente costruito non solo dalla manualistica, quanto dal poderoso apparato culturale fascista) è gravoso e ancora attivo, come appare dai documenti di questa polemica (addirittura, Rivolta riprende gli argomenti della manualistica fascista, che giustificavano la durezza della repressione con le efferatezza compiute dagli etiopici). E’ una narrazione che viene poco scalfita dalle revisioni (timide o coraggiose) della manualistica e che, come mostra la storia culturale recente, trova sostenitori accesi, ogni volta che gli storici propongono le loro scoperte. E, per giunta – per quanto riguarda la formazione dei giovani cittadini – questo eventuale lavoro di decostruzione e di revisione dovrebbe essere realizzato in un anno di terminale ormai affollatissimo da argomenti da studiare e incombenze da portare a termine.

La rielaborazione di questo evento – ecco il secondo punto – è stata lasciata all’evoluzione spontanea. L’atrocità passata è stata, così, declassificata. E’ sbiadita o scomparsa: come dimostrano le ricerche di Giovanna Leone (e di altri sociologhi della conoscenza) che ci fanno vedere ragazzi che, al termine del percorso di studi, non hanno alcuna conoscenza di quelle vicende (la bibliografia relativa si trova nel saggio di Cajani).

L’episodio di San Boldo mostra una collettività che si è assuefatta a questo rapporto col passato. Convive con queste “memorie vergognose” (come scrive Giovanna Leone), senza rielaborarle e prenderne coscienza. E’ questo uno dei deficit di “coscienza storica” dei quali soffre la nostra società. Ed era per evitare questa inconsapevolezza, che sarebbe stato utile avviare una campagna memoriale, che – purtroppo – si è concentrata (e si esaurisce) nella commemorazione della Shoah e, purtroppo ancora, si avvita spesso in conflitti memoriali di tipo identitario e rivendicativo.

Quando, dunque, si recita il “perché questo non debba più accadere”, si sposta nel futuro un problema che è dei nostri giorni. In questo sta il suo rischio “consolatorio”. Recitando quell’auspicio, infatti, attribuiamo alle giovani generazioni un pericolo che incombe sulle presenti. Tendiamo a dimenticare che è la nostra società, quella incapace di rielaborare il passato. Quindi – se quel detto è vero – è qui e oggi che questi eventi atroci possono ri-accadere.

Enrico de Seta. Cartolina umoristica. Alla pagina: http://www.assemblea.emr.it/cittadinanza/attivita-e-servizi/formazione-pdc/viaggio-visivo/lideologia-nazista-e-il-razzismo-fascista/il-razzismo-fascista/limpiego-dei-gas-in-etiopia/approfondimenti/foto94bis.jpg/view

Scarpe rotte eppur bisogna andar. Una storia della Resistenza in 30 oggetti, a cura di P. E. Boccalatte e M. Carrattieri

Scarpe rotte eppur bisogna andar. Una storia della Resistenza in 30 oggetti, a cura di P. E. Boccalatte e M. Carrattieri L’affaire Matteotti. Storia di un delitto, di Fabio Fiore

L’affaire Matteotti. Storia di un delitto, di Fabio Fiore Monte Sole Marzabotto. Il processo, la storia, i documenti, di Marco De Paolis e Paolo Pezzino

Monte Sole Marzabotto. Il processo, la storia, i documenti, di Marco De Paolis e Paolo Pezzino Io vi accuso. Giacomo Matteotti e noi, di Concetto Vecchio

Io vi accuso. Giacomo Matteotti e noi, di Concetto Vecchio Insegnare Storia nella Scuola Secondaria, a cura di F. Monducci e A. Portincasa

Insegnare Storia nella Scuola Secondaria, a cura di F. Monducci e A. Portincasa Abbiamo strappato la pianta; bisogna strappare la radice

Abbiamo strappato la pianta; bisogna strappare la radice Partigiani presso gli stabilimenti Ercole Marelli

Partigiani presso gli stabilimenti Ercole Marelli L’arresto degli arlecchini

L’arresto degli arlecchini